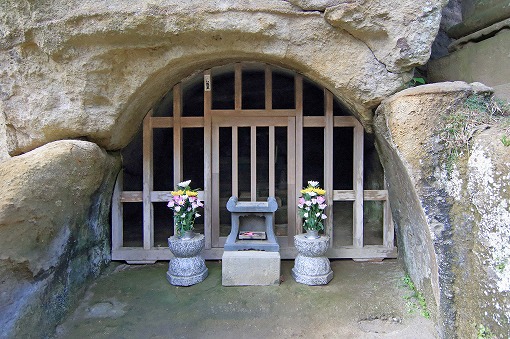

龍ロ法難の際、幕府に捕らえられた日蓮大聖人様がへの一晩幽閉されたと、伝えられる洞窟。

日蓮は房州の出身で、積極性と理想主義を体現した人。

南部の安房の人は、南国的で人情味に富み、積極的であり、情熱的で働き者が多いとのこと。

日蓮は政治の中心地鎌倉にきて熱心にを法華経を広めました。

そのころ、地震や火事、病気などの災害が続いたので、日蓮は、『立正安国論』を書き、「このように災害が続くのは思想が誤っている。人々が正しい信仰をもてば国が安らかになる。」と説きました。

カテゴリーアーカイブ: からだの散歩

福山 鞆 淀媛神社から医王寺へ

尾道 熊野神社から福善寺の間に「丹花小路」

鎌倉 弁財天を円覚寺の鎮守とした「鐘楼弁天堂」

厚木 平安初期の美人小野小町を祀る「小町神社」

尾道を代表する景勝の地「千光寺山頂」

福山 西国法華布教の拠点であった「法宣寺」

鎌倉 明治維新で実現した王政復古「葛原岡神社」

尾道 向島の小歌島とを結ぶ航路「福本渡船」

鎌倉 汚れを洗い落とし、銭を清める「銭洗弁天」

尾道 花崗岩で出来た大石門をくぐり延命「持光寺」

厚木 イチョウの古木が残る「荻野神社」

鎌倉 もとは泰澄山瑠璃光寺ともいった「寶善院」

宝善院(真言宗大覚寺派)は、加持山霊山寺・泰澄山瑠璃光寺という2つの山号寺号をもち、院号が宝善院。

開山の泰澄は、「越の大徳」(越前(福井)・越中(富山)・越後(新潟)で並ぶ者のいないほどの徳の高い僧)と呼ばれていた。加賀の白山を開いた人物。

江戸時代には、この寺の僧が龍口明神社の別当に任じられたこともある。

村人の信仰を集め栄えたが、明治の神仏分離によって、静かな寺となった。

“越の大徳” 泰澄大師の十一面観音伝説がいきるお寺さん腰越にある真言宗のお寺さんです。腰越の海近くの山裾にあり、とても静かで清々しい空気があります。白山信仰の神の山、白山を開き“越の大徳”といわれた泰澄大師が開いた寺院としても存在感があります。

尾道 生口島 1936年建立始まる「耕三寺」

鎌倉 一向宗開祖が創建した「向福寺」

尾道 のんびりとした船旅を「駅前桟橋」

島に行く船が出ています。「尾道~因島~生口島」方面、「尾道~百島~常石」方面の船が出ています。

他に、春から秋までですが、「尾道~鞆の浦」への船が、土日に運航しています。

この辺りの海は、干満の差が3m前後あり、海岸の景色も変化します。海底までの深さも変わりますし、隠れていた岩が水面に顔を出します。また、潮の流れも早いのです。

前に向島があるので、風の影響は少なくて済みます。

1957年4月、瀬戸田港から尾道港に行く第五北川丸の海難事故がありました。岩礁に乗り上げ沈没、旅客112人及び乗組員1人が死亡。定員は旅客77人、乗っていた旅客は訳230人、約3倍の乗客を乗せていました。

その頃、夏の海水浴場へ行く客船は、船の周囲が通路になっており、海水が足首まで来るくらい乗客を乗せていました。

事故後、カウンターで乗客を数えるようになり、やっと定員を守るようになりました。

鎌倉 一遍上人が関所の武士に拒絶され野宿「光照寺」

厚木 水の神と農耕の神「大釜大弁財天尊」

尾道 すごい気を放っているらしい「艮神社」

艮神社は尾道で最初にできた神社で、806年の鎮座です。806年というと平安時代の初めで、千光寺と艮神社は創建の年が同じになっています。

同時期にこんな大きな神社と山にへばりつくような寺が建てられたのです。千光寺の工事はさぞ大変だったのでしょう。しかし、なぜこんなに近くに同時に大きな寺と神社を建てなければならなかったのでしょうか。

非常に神聖な感じを受ける神社ですね。

この神社の真上を千光寺山へのロープウェイが通っています。ロープウェイの駅も直ぐそばにあります。

“神様の真上をロープウエイで通るなんて”この感覚は尾道的なのでしょうか。尾道には神様も仏様も(隣近所に)たくさんいらっしゃるので、あまり気にしないのですね。