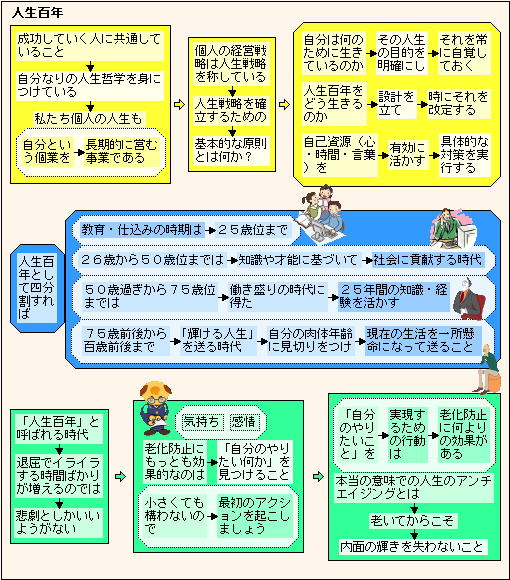

人生100年時代、これを25年ごとに区切りを付けると、0~25歳までは学ぶ時代、ここで知識教育だけでなく、五感を使った体験があると、その後の75年間の視野が広がり、ゆとりができるのではないかと思います。

最近の異常な殺人事件を見ると、いろいろな体験から来る{痛み」の経験が乏しいのでは? と思ってしまいます。

幼い時、虫など平気で殺していたのが、自分が痛みの経験を重ねるに従い、虫を殺さなくなっていきます。

五感の経験は、言葉や映像による知識より、人間として生きていくためには重要なようです!

鎌倉 季節の花木や野草が咲き乱れる「収玄寺」

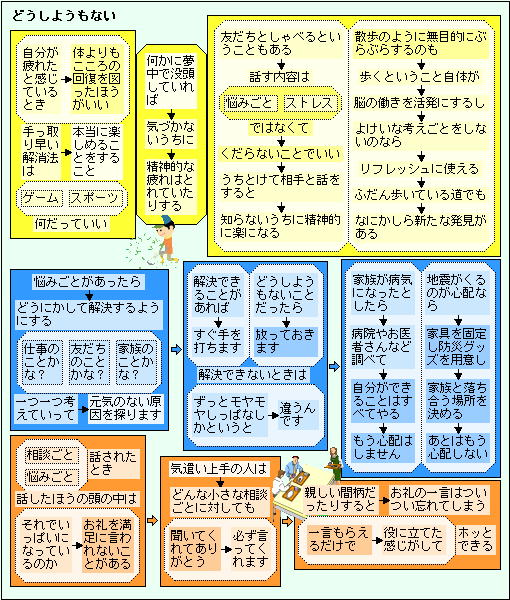

どうしようもないこと、放っておく!

厚木 火を司る火之迦具土大神を祀る「秋葉神社」

秋葉神社といえば火伏の神として全国に約四百社あり、総本宮は静岡県にある秋葉山本宮秋葉神社である。祭神は火を司る火之迦具土大神(ひのかぐつちのおおかみ)で伊弉諾(いざなぎ)、伊弉冉(いざなみ)の子供だが、明治までは秋葉大権現といわれる仏教寺院で、秋葉山三尺坊が信仰を集めていた。

秋葉三尺坊大権現が火伏の神として全国的になるのは徳川綱吉の頃からで、秋葉山三尺坊が火伏に霊験あらたかとして宣伝されてからである。秋葉講が組織され、とくに火事の多い江戸では多くの秋葉講が結成され、町の各所に秋葉山常夜燈が設置され、家々の軒下には秋葉大権現のお札が張られるようになり、大勢の参詣者が秋葉大権現を目指すようになって全国各地に広がったのである。

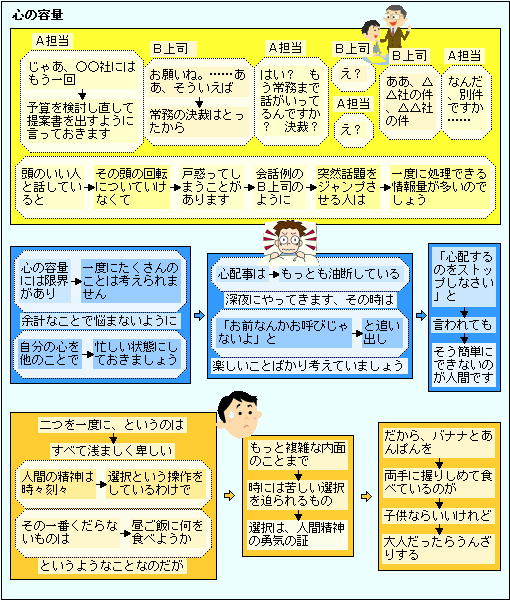

心の容量には限界があり、たくさんのことは考えられない!

尾道 五重塔から三重塔へ「天寧寺 三重塔」

「五重塔から三重塔へ」という珍しい塔

ここには珍しい三重塔があります。当初は五重塔だったのですが、その後、四重と五重の傷みが激しくなったため、四重と五重を取り除いて、三重の上に新たに屋根をかけ、三重塔に姿を変えているのです。重要文化財に指定されています。建立は1388年(嘉慶2年)。三重塔に姿を変えたのは、それから300年後の1692年(元禄5年)のことでした。

本当に最初は五重塔だったのだろうかと疑う人もいるかもしれませんが、まず、五重塔の姿で描かれた古い時代の掛け軸が残っている。それに加えて、この三重塔は心柱が下まで通っている。五重塔では心柱を下まで通しますが、三重塔では初重の上から心柱を立てるのが普通です。梁の上に心柱を立てるのです。

天寧寺の三重塔は、五重塔であるにもかかわらず、心柱が下まで通っているわけで、こういうところからも、以前は五重塔であったことがわかります。また、その他にも、五重塔だったことを示す痕跡があちこちに残っています。外観もそうです。三重塔にしては各層の間が詰まっているように見える。

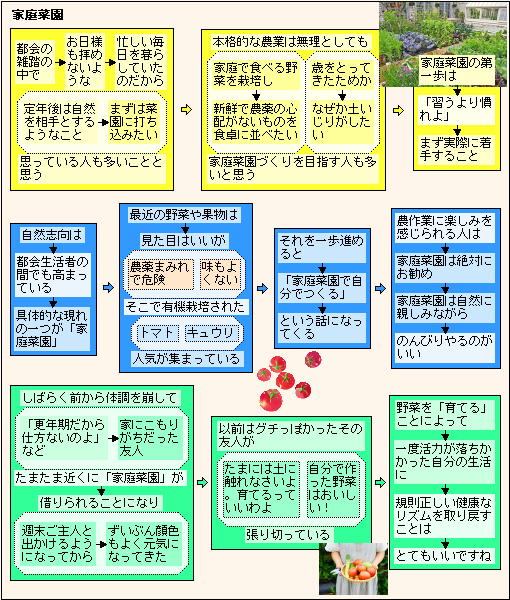

家庭菜園の第一歩は、「習うより慣れよ」ですね!

鎌倉 石段の登り口に「星ノ井」のある「虚空蔵堂」

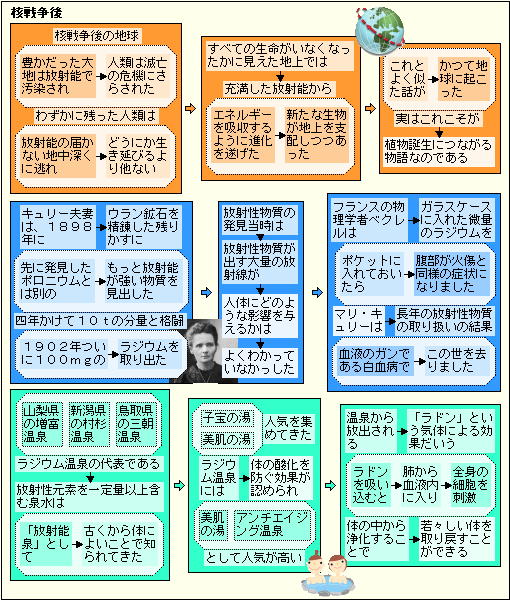

核戦争後の地球、地中深くに逃れ生き延びるより他ない!

相模原南西 庚申信仰の本尊を祀る「勝源寺」

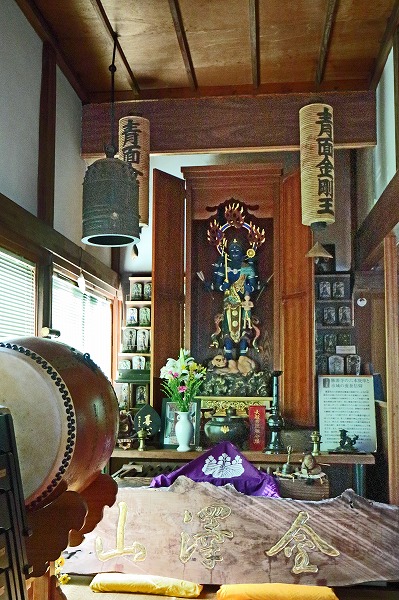

勝坂の金沢山勝源寺は、曹洞宗愛甲郡小野竜鳳寺末で開山は笑山充間(寛永五年没)、開基は村民伊右衛門(寛永10年没)である。ここの青面金剛は明治時代に養蚕祈願の庚申さまとして賑わったお寺です。

青面金剛尊霊場(札所)

青面金剛は中国の道教が基礎となった庚申信仰の本尊です。庚申信仰では、人の身体には三匹の虫「三戸(さんし)」がいて、庚申の日の夜には人が寝ている間に抜け出し、天帝に宿主の罪科を報告すると考えられています。悪行が伝わると寿命を短くされてしまうため、皆で集まって徹夜する「庚申待ち」という風習が生まれました。

この会合を「庚申講」と呼びます。庚申講は平安時代から貴族に広まり、やがて民間でも盛んとなり、夜通しの酒宴へと変化していきました。仏教では、青面金剛は帝釈天の使者で、悪霊を払い除く力があるとされています。

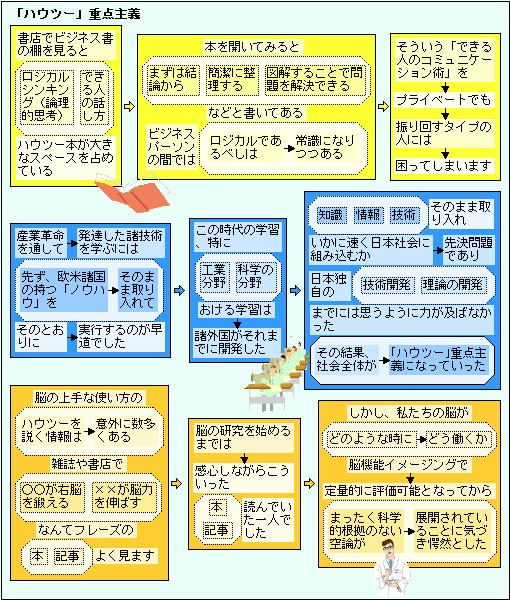

社会全体が「ハウツー」重点主義になっていったが!

尾道 明治の火災の時、三重塔が残った「向上寺」

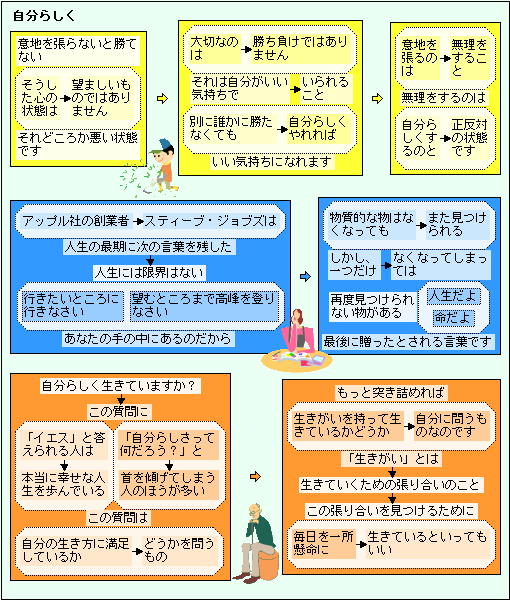

自分らしく生きていますか?

明治の王政復古で祀られた「日野俊基朝臣の墓」

日野俊基は、1324年、後醍醐天皇の側近、倒幕計画に参加した罪で捕らえられ、日野資朝とともに鎌倉に護送された(正中の変)。

この時、日野俊基はゆるされたが、資朝は翌年佐渡に流された。

後醍醐天皇は、万里小路宣房を鎌倉へ派遣し、「告文」をもって弁明したことにより罪に問われなかった。「告文」とは、天皇が告げ申す文で、武家に出すことは前代未聞だったという。

1331年、後醍醐天皇は再度倒幕計画を企てたが、これが露見し、日野俊基は再び捕らえられ、翌年、葛原ヶ岡で処刑された。

日野俊基は、鎌倉に入ることなく仮粧坂の葛原ヶ岡で斬首されたと伝えられている。

日野俊基は、討幕運動の先駆者として、明治天皇が、忠臣として再評価されました。

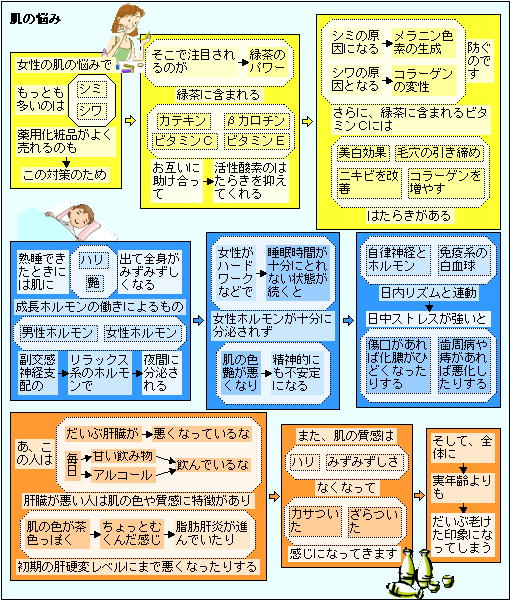

肌のハリと艶の悩み!

厚木 相模観音霊場27番札所だった「聖眼寺」

寺院の由来と歴史

聖眼寺(しょうげんじ)は上三田の才戸橋南側の県道から、山の根の長い参道を入った奥に観音堂が建立されています。昔は観音堂の左手に本堂と庫裡がありましたが、今は存在しません。

江戸時代には相模三十三観音霊場の二十七番札所として観音信仰で栄えていた寺院です。寺は三田寺と呼ばれ、参道入口の門塔に「當国二十七番三田寺」と彫り込まれています。

『新編相模国風土記稿』の古文書によると、開山は円珍(えんちん)といわれる智証大師(814~891)で、観音堂には千手観音長二尺智証作を置くと記されています。円珍は14歳で比叡山に登って修行。天台教学・密教を学び、第五世天台座主となり、法門の発展に尽くした高僧です。

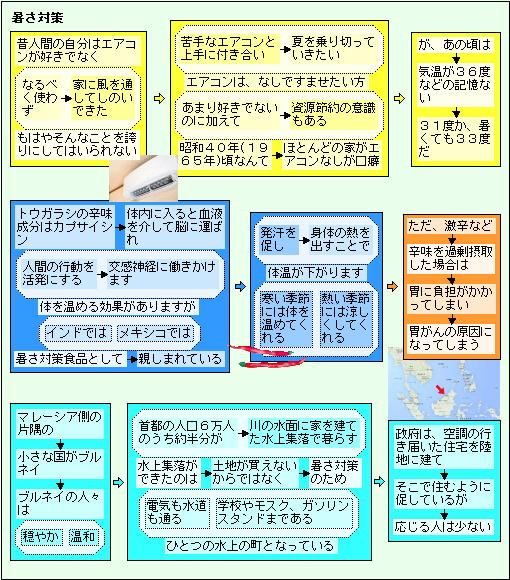

暑さ対策、どうしようか!

尾道 聖観音に祈願して海難をのがれた「善勝寺」

開基は、遠く天平の世、諸国に建立された頃と伝えられている。古くは禅宗で善性寺といい、1573~1591年尾道権現山城(千光寺山城)主杉原民部太夫元垣の菩提所となった。杉原氏の没落後は寺運も衰えたが、1596~1614年の頃、性意が中興して真言宗にかわり善勝寺と改名した。

本尊は聖観世音菩薩(市重文)。これは一名「萩の観音」とも呼ばれている。現在の本尊は1694年住職隆慶・その弟子頼音のときに、当地の小物小屋浄甫が再建したものを1980年に修復したものである。1664年6月正遍建立の持仏堂がある。

寺宝の「官人使馬之図」(市重文)の額は、当地橋本氏の祖次郎右衛門が海上で難風に遭ったとき、この寺の聖観音に祈願して海難をのがれたので報恩のために異国からこの絵を持ち帰って本納したと伝えられている。