1063年 源頼義(よりよし)が奥州を平定して鎌倉に帰り、源氏の氏神として出陣に際してご加護を祈願した京都の石清水八幡宮を由比ヶ浜辺にお祀りしたのが始まりです。

その後、源氏再興の旗上げをした源頼朝は、1180年鎌倉に入り、由比ヶ浜辺の八幡宮を現在の地に遷し、鎌倉にはしかるべき大工がいないので、1181年 武蔵国浅草から大工(戦争時の宮大工ら)を呼び、八幡宮の造営が開始されました。

もとは鶴岡八幡宮寺であり、神祇・仏教信仰の両面から祀って護持する宗廟としての役割をになうものでした。

1191年3月4日、小町大路あたりで発生した火事で全焼、そこで頼朝は、一段高いところに本宮を、下に下宮の二段構えの境内を構築した。当たりのには鎌倉幕府の宗社にふさわしく上下両宮の現在の姿に整え、鎌倉の町づくりの中心にしました。

12月 2024のアーカイブ

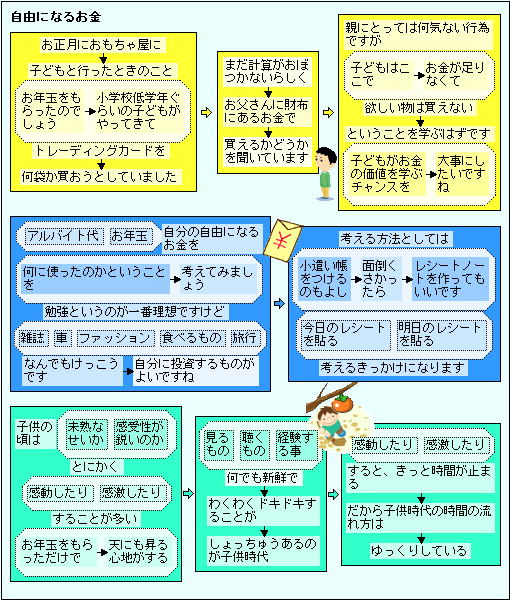

自分の自由になるお金を、何に使ったのか!

相模原南区 石仏たちが集まる「長松寺」

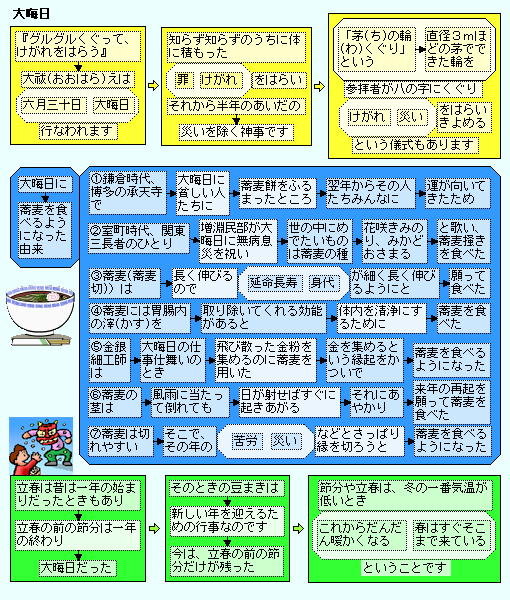

大晦日に蕎麦を食べるようになった由来!

鎌倉 天神七柱、地神五柱を祀る「十二所神社」

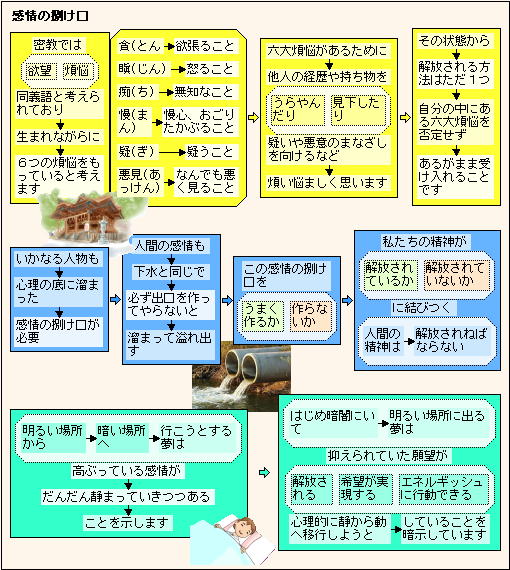

心理の底に溜まった感情の捌け口が必要!

大草鞋の大男がいるよ、悪いことはダメ「西国寺山門」

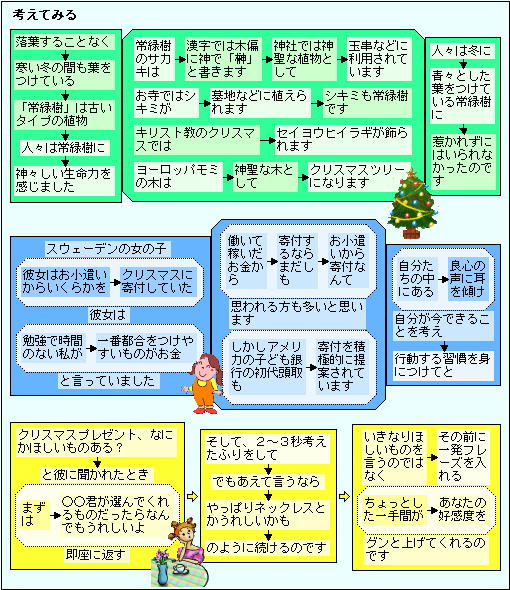

クリスマス、ふと考えてみるきっかけに!

海老名 江戸時代初期に創建されたか「龍昌院」

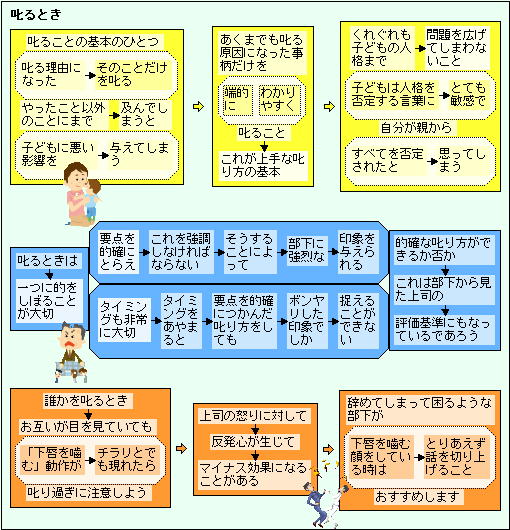

叱るときは、一つに的をしぼることが大切!

厚木 学問・音楽・除災・至福の「大釜大弁財天尊」

鎌倉 一幡の母が井戸に身投げ「蛇苫止堂」

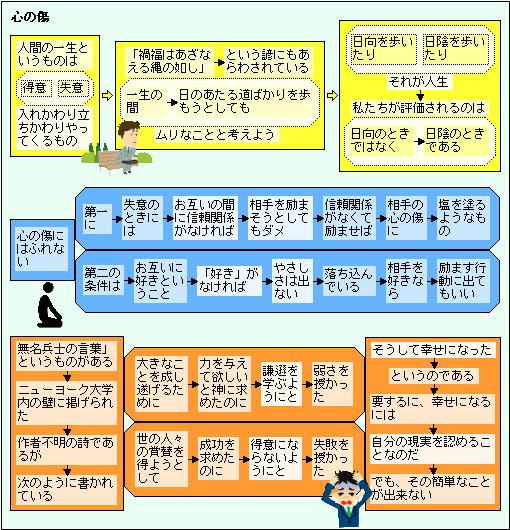

心の傷にはふれない!

尾道 瀬戸田 1936年に建立が始められた「耕三寺」

生き方上手は……叱ってからほめる!

愛川 八菅山修験の第五番目の行所「塩川の滝」

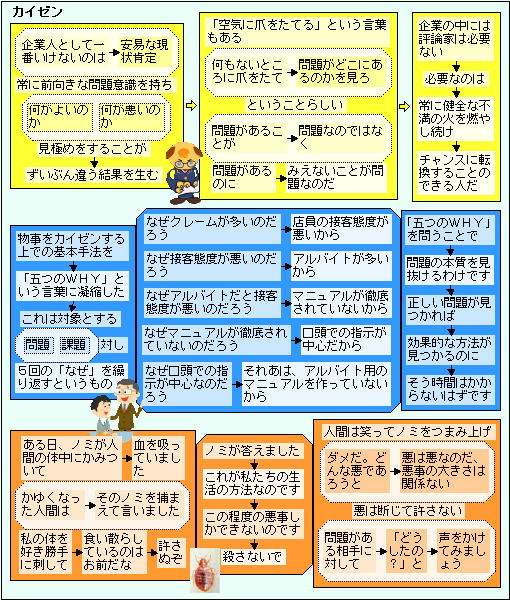

物事をカイゼンする上での基本手法を「五つのWHY」!

鎌倉 竜巻や火災にあったりした「補陀洛寺」

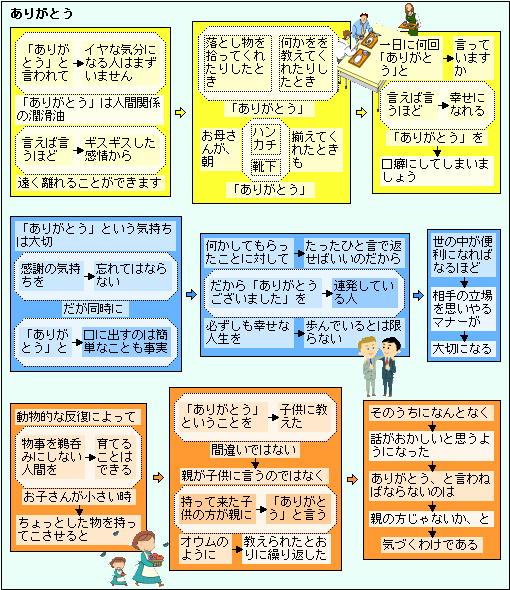

「ありがとうございました」を連発している人!

鎌倉 北条時宗公産湯の井がある「甘縄神明宮」

俗に甘縄神明と呼ぶ。祭神天照大御神・配祀倉稲魂命・伊邪那美命・武饗槌命・菅原道真。例祭九月十四日。元村社、長谷区の氏神社。社伝では天平年中の勧請という。

『相州鎌倉郡神輿山甘縄寺神明宮縁起略』によると、和銅三年(710)八月行基の草創。染谷時忠が山上に神明宮、山下に円徳寺を建て、のち源頼義が相模守となって下向した時、平直方の女を娶り、当社に祈って八幡太郎義家をこの地で産んだと伝える。直方は時忠の婿であった。

背後の山は神輿尼岳といい、『萬葉集』に見える。このあたり大庭御厨の一部であったので神明宮の奉斎があったらのであろう。『吾妻鏡』に記載の見える古社で、源頼朝・政子らの参拝・奉幣があり、安達盛長が守護に当り、社前に住みその子孫は歴代ここを住居とした。(「鎌倉事典」白井永二 編より)