宝泉寺は上依知南部の山際境の丘陵地下段にあります。寺の縁起や『新編相模国風土記稿』によると、室町時代後期の文明18年(1486)の起立と伝えられ、当時の裏山は松が繁り昼なお暗く凄然としていたため別名「松壽林宝泉寺」と呼ばれていました。

カテゴリーアーカイブ: からだの散歩

鎌倉 足利尊氏が自邸の跡地に創建「長寿禅寺」

厚木 荻野山中藩の陣屋が付近に「山中稲荷神社」

鎌倉 本寺の禅興寺は衰退「明月院」だけが残る

鎌倉 元軍が再襲来しないことを祈った「覚園寺」

厚木 懸仏(かけぼとけ)の「知恩寺」

鎌倉 北条政子の墓といわれている石塔「安養院」

尾道 元は向島三ツ石の草庵だった「信行寺」

海老名 ショウガ市が立っていた「豊受大神」

鎌倉 北条政子の墓と伝わる五輪塔「寿福寺」

厚木 樹齢約500年のクスノキ「妻田薬師院」

厚木 平家の落ち武者が祀った「春日神社」

尾道 「天神坊」とも呼ばれた「大山寺」

鎌倉 七堂伽藍の大寺だった「海蔵寺」

厚木 鋳物師が活動に因んでいる「鐘鋳神社」

厚木 温水(ぬるみず)の阿弥陀様「専念寺」

鎌倉 目の神様として親しまれている「御霊神社」

厚木 馬の安全とその供養の「七沢観音寺」

尾道 尾道で最初にできた神社「艮(うしとら)神社」

鎌倉 北条方の戦死者を弔う「九品寺」

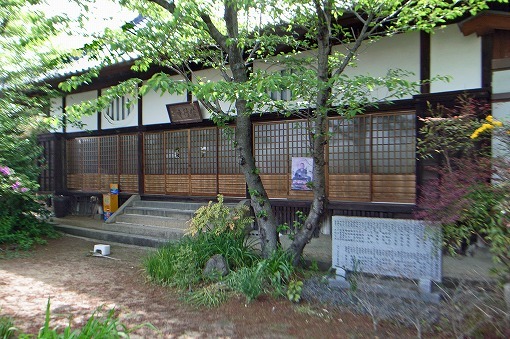

創建は1336年 九品寺は、新田義貞が京より招いた風航順西が開山。この地は義貞が鎌倉攻めの際に本陣を構えたところとされ、北条方の戦死者を弔うために建立された。

1333年 新田義貞は5月8日自国を出発、徐々に軍勢を整え、鎌倉に攻め上った。5月22日 稲村ケ崎で“剣を投じて奇跡”を起し、そして一気に中心に向かって侵攻。材木座海岸からまわりこんで、この地に陣を構えた。 町の中はあちらこちらに火が放たれ、猛火が罪のない人々を襲い、阿鼻地獄のようになった。

北条方も勇猛に戦ったが利あらず、同日東勝寺にて、北条高時はじめ多くの一族郎党、八百七十余人が自刃したと 伝えられている。『太平記』

鎌倉では唯一の義貞が建立した寺で、山門の「内裏山」、本堂の「九品寺」の掲額は、義貞の筆蹟と伝えられている。