| 開基は二十四輩第五番信楽房(信楽房は、常に親鸞聖人の身近に奉仕したと伝えています。) 弘徳寺の寺伝ではかつてこの地には聖徳太子の発願によって秦河勝が地蔵菩薩を安置するために建てた地蔵堂があり、そこに親鸞聖人が御巡錫になり、その宿縁を大変喜ばれて、ここに草庵を結ばれて浄土真宗の教えをひろめられ、後に信楽坊に草庵を託されたと伝えています。 寺の縁起によれば、親鸞が東国布教の折りに滞在した旧跡で、親鸞の嫡男・善鸞がここに草庵を結び心光院と号したのが始まりと伝わる。 開山・開基は、親鸞の直弟子の信楽ぎょう房。信楽房は平将門の子孫で、俗名を相馬太郎義清といった。 建暦・元仁期に親鸞が常陸国稲田に布教の折りに門弟となり、その後当山を任せられた。 |

カテゴリーアーカイブ: 厚木

厚木 明治の先進民家「古民家 岸邸」

厚木 日蓮上人配流のとき逗留した「妙伝寺」

厚木 かっては石神社と呼ばれた「荻野神社」

厚木 江戸時代は境内に山王社にまつられていた「知恩寺」

厚木 飯山の観音さんとして知られる「長谷寺」

厚木 古い石仏が掘り出された「金剛寺」

厚木 旧名妙見宮(天之御中主神)を祀った「鐘鋳神社」

厚木 カッパの雨乞いの伝説「白山神社」

愛川 半僧坊大権現を祭る「勝楽寺 半僧坊」

| 開山は天文13年(1544)能庵宗為禅師といわれています。毎年4月17日の春まつりには、近郷近在の新花嫁さんが挙式の当日の晴れ姿でお参りする習わしがあるので「美女祭り」として賑やかです。地元では平山の勝楽寺というより、田代の半僧坊という呼称が一般的です。 半僧坊や田代の半僧坊と呼ばれている勝楽寺。遠州奥山方廣寺(静岡県浜松市北区)より勧請した半僧坊大権現が祭られていることから、「田代半僧坊」と呼ばれています。 半僧坊大権現は、後醍醐天皇の皇子「無文元選禅師」が方廣寺へ御入山の際に出会った白髪の老人を弟子として、日々の作務等を怠ることなく随侍しました。 禅師が「おまえは半ば僧形である」と言うと、老人は「私は半僧です。」と答えたことから半僧坊と呼ばれるようになったそうです。 その後、無文元選禅師が亡くなると、姿を消したと言われています。 |

厚木 神仏分離で寺院から神社に「智音神社」

厚木 明治時代に日本武尊が祭神に加えられた「小野神社」

厚木 水害に合い現在の地に移された「厚木神社」

厚木 学問・音楽・除災・至福の「大釜大弁財天尊」

厚木 安産願いに火伏のご利益も付く「春日神社」

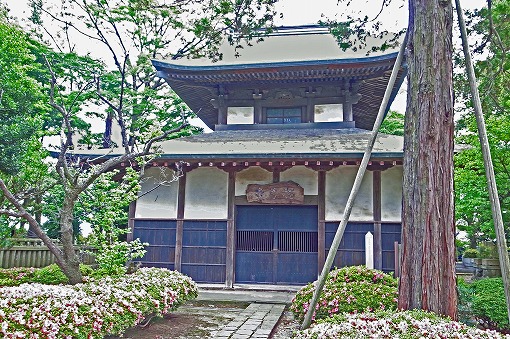

厚木 2001年現本堂に落慶を迎えた「宝泉寺」

宝泉寺は室町時代の後期、1486年に起立。 当時は周囲萬木千草地に満ちて裏山は松が繁り昼なお暗く凄然としており、 そのため別名「松壽林宝泉寺」ともいわれていた。

現在の地に初めて堂宇を建立したのが、曽我の小林平馬の弟、「宗珍和尚」 で、師は43年間の在住により布教を発展させ今日の基礎を築いた。

その後6世「悟庵珊道和尚」の時(1654年、厚木市三田「曹洞宗・ 清源院」6世玉山智存大和尚を法地の開山とし、曹洞宗・宝泉寺の1世に請した。それから今日まで、布教や伽藍・境内地の整備にと壇信徒と共に歩み、19世「大満悦道大和尚」の時に客殿庫裏を、20世「大光真道」の時、現本堂のそれぞれ落慶(2001年)を迎えた。