| 極楽寺切通を往き還る旅人たちは、伝えとこの水を愛でて、ひとときを井戸のほとりの茶店に憩いました。慶長五年(1600)六月、京都より江戸への帰りに、ここを通った家康もこの名井を見学して行ったという記録も残っていますが、忙中閑あり、というのでしょうか、まことに奥床しい心がけと思います。 その後、近くに住む下女が菜ワ切り包丁を、あやまって井戸へ落してしまい、それからというものは井戸はいやな顔をしてしまい、星を映さなくなったということです。 石段を上ると虚空蔵堂があります。 本尊の虚空像菩薩(ぼさつ)は、はかり知れない福徳と知恵をそなえて常に人々にこれを与え、すべての人の願いごとをかなえてくださる仏様といわれています。 |

カテゴリーアーカイブ: からだの散歩

相模原南区西部 旧磯部村の鎮守「八幡宮」

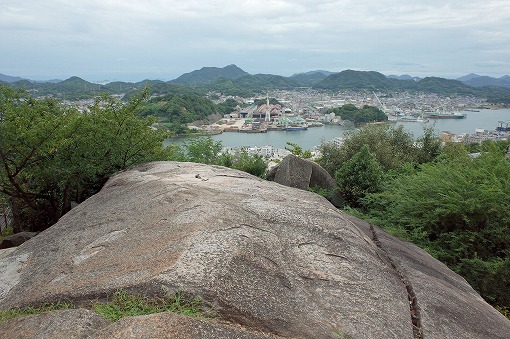

尾道 市立美術館から千光寺間にある「鼓岩」

鎌倉 季節の花木や野草が咲き乱れる「収玄寺」

厚木 旧名妙見宮(天之御中主神)を祀った「鐘鋳神社」

福山 鞆 たくさんのお地蔵様が「正法寺」

尾道 幕末、芸州藩が派兵し、この寺を本陣に「妙宣寺」

鎌倉 水戸光圀が7日間ほど逗留「英勝寺」

厚木 カッパの雨乞いの伝説「白山神社」

尾道 斜張橋で初の最大支間200m超え「尾道大橋」

座間 欽明天皇(539年即位)の御代に創祀「鈴鹿明神社」

福山 鞆 箏曲家宮城道雄の先祖墓がある「南禅坊」

鎌倉 もとは諏訪氏の屋敷内にあった守護神「諏訪神社」

尾道 瀬戸田 “往生要集”を体感「耕三寺千仏洞地獄峡」

愛川 半僧坊大権現を祭る「勝楽寺 半僧坊」

| 開山は天文13年(1544)能庵宗為禅師といわれています。毎年4月17日の春まつりには、近郷近在の新花嫁さんが挙式の当日の晴れ姿でお参りする習わしがあるので「美女祭り」として賑やかです。地元では平山の勝楽寺というより、田代の半僧坊という呼称が一般的です。 半僧坊や田代の半僧坊と呼ばれている勝楽寺。遠州奥山方廣寺(静岡県浜松市北区)より勧請した半僧坊大権現が祭られていることから、「田代半僧坊」と呼ばれています。 半僧坊大権現は、後醍醐天皇の皇子「無文元選禅師」が方廣寺へ御入山の際に出会った白髪の老人を弟子として、日々の作務等を怠ることなく随侍しました。 禅師が「おまえは半ば僧形である」と言うと、老人は「私は半僧です。」と答えたことから半僧坊と呼ばれるようになったそうです。 その後、無文元選禅師が亡くなると、姿を消したと言われています。 |