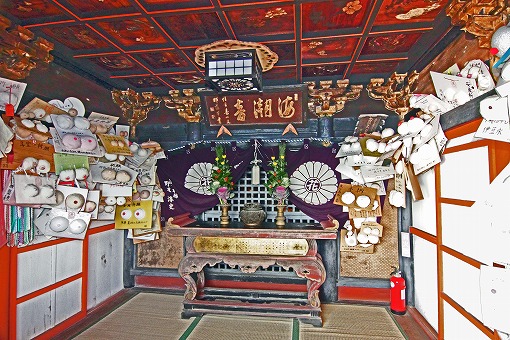

この安国寺の歴史が再発見されたのは1949(昭和24)年。解体修理が行われた安国寺の阿弥陀三尊像の中から古文書が見つかった時である。

安国寺は本来、金宝寺。室町時代に寺社名、歴史が書き換えられたと分かった。

阿弥陀三尊像、法燈国師坐像やこれらを収める釈迦堂など、安国寺は国、県指定文化財を蔵するが、すべて金宝寺時代のものだと判明した。

(「知っとく? ふくやま」 監修 松本卓臣/平井隆夫より)

安国寺の住持を務めていた安国寺 恵瓊(あんこくじ えけい)という人物。

恵瓊は戦国時代から安土桃山時代にかけての人物で、京都の東福寺と更には安芸と鞆の両安国寺の住持を兼務する臨済宗の僧でありながら、毛利氏三代(毛利元就・隆元・輝元)に仕えた武将としても名を馳せました。

更には豊臣秀吉にも重用され大変な実力者となりましたが、関ヶ原の戦い(1600年)で西軍の拡大に暗躍(ひそかに策動)したが敗北。後に捕まり死罪となってしまいました。

それにより安国寺は衰退。東福寺の力が薄れた安国寺が江戸初期に京都妙心寺の末寺となったことから、安国寺と関わりが深かった当寺もそれと同じ道をたどり、東福寺派から妙心寺派へと改まったものと考えられます。