現在市役所の駐車場になっているところに諏訪池があり、その池の東のほとりに諏訪神社がまつられていました。その周囲は諏訪の森と呼ばれるほど樹木が繋っていましたが、今は市庁舎側の歩道にわずかに大木が残るだけです。

カテゴリーアーカイブ: からだの散歩

尾道 観音さまを盗む民話がある..「光明寺」

鎌倉 もとは新居の閻魔堂というお堂「円応寺」

座間 伊勢の神輿が漂着し社を創立した「鈴鹿明神社」

鎌倉 北条政子の法名が寺名になった「安養院」

尾道 「五重塔から三重塔へ」珍しい「天寧寺塔」

ここには珍しい三重塔があります。当初は五重塔だったのですが、その後、四重と五重の傷みが激しくなったため、四重と五重を取り除いて、三重の上に新たに屋根をかけ、三重塔に姿を変えているのです。重要文化財に指定されています。建立は1388年(嘉慶2年)。三重塔に姿を変えたのは、それから300年後の1692年(元禄5年)のことでした。

本当に最初は五重塔だったのだろうかと疑う人もいるかもしれませんが、まず、五重塔の姿で描かれた古い時代の掛け軸が残っている。それに加えて、この三重塔は心柱が下まで通っている。五重塔では心柱を下まで通しますが、三重塔では初重の上から心柱を立てるのが普通です。梁の上に心柱を立てるのです。

鎌倉 鎌倉で最も古い天台宗の寺『杉本寺』

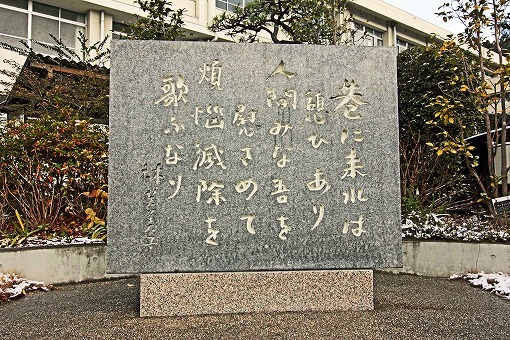

尾道 林芙美子の母校「尾道東校」

鎌倉 横須賀線施設で廃寺となった「辻薬師堂」

尾道 二年ほど住んだ「志賀直哉旧居」

清川村 落人伝説が伝えられる「蓮久寺」

鎌倉 1903年までは尼寺だった「東慶寺」

厚木 豆腐地蔵の伝説「広沢寺」

鎌倉 空海が護摩を焚いて修行跡に「成就院」

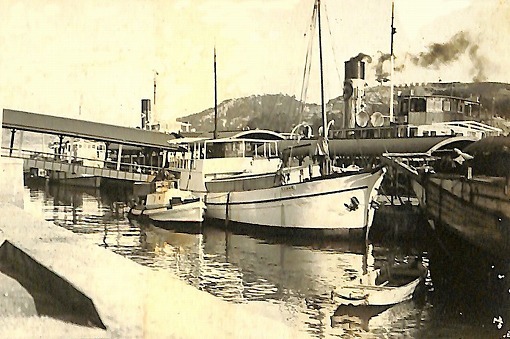

尾道 むかし北前船が寄港、今は「海の駅」

鎌倉 五つの神社を一緒にして祀った「五所神社」

鎌倉 明治時代に小学校が建てられた「啓運寺」

尾道 江戸時代の豪商橋本家の「爽籟軒庭園」

鎌倉 行基が行脚の途中修行した「虚空蔵堂」

正式な名称は、明鏡山円満院星井寺

聖武天皇の時代の730年 行基が全国行脚の途中、ここで頭脳明晰、記憶力増進をかはる虚空蔵求聞持法(頭脳明晰・記憶力増進の秘宝)の修行したときの伝説が残されている。

石段を上ると虚空蔵堂があります。ここは道の向い側の山の上にある成就院が管理している所です。

本尊の虚空像菩薩は、はかり知れない福徳と知恵をそなえて常に人々にこれを与え、すべての人の願いごとをかなえてくださる仏様といわれています。

源頼朝もこれを敬い、ご本尊は秘仏として35年に一度だけ拝めるようにしました。けれども今は、毎年1月13日に御開帳して拝めるので、受験の時期でもあり、たくさんのお参りがあります。