天正年間(1573~1591年)に創建したと伝えられる。

元々、福禅寺下にあったが、江戸中期(正徳年間・1711~1715年頃)に現在地に移転する。

寺院調査の中で、「梵鐘一件記録」が発見され、鐘の供出を巡る経過を詳しく記した史料として貴重である。

かって、その鐘があった鐘楼門(山門)は現存する。

なお、境内には、宮城道雄(「春の海」(箏と尺八)の作曲家・箏曲家)の先祖墓がある。

江戸時代を通して、朝鮮通信使の常宿でもあった。

カテゴリーアーカイブ: からだの散歩

鎌倉 北条一門の霊をなぐさめる「宝戒寺」

尾道 疫病退散祈願のベッチャー祭「吉備津彦神社」

相模原市南区 2012年4月出火、その後再建「下溝八幡宮」

厚木 もとは天台宗、鎌倉時代に日蓮宗に改宗「戒善寺」

鎌倉 かくれ里の稲荷が頼朝の夢に「佐助稲荷神社」

尾道 海に続く公園がある「尾道駅前海岸」

座間 源頼朝在世中に坂東八番の札所に「星谷寺」

福山 鞆 いろは丸事件の談判をした「福善寺対潮楼」

鎌倉 高い道のところに置き去りにされた「成就院」

平安時代の初期、真言宗の開祖の空海がこの地を訪れ、景勝地だったこの地で数日間に渡り護摩供・虚空蔵菩薩求聞持法(真言を百日間かけて百万回唱えるというもの)を修したという霊跡に、1219年に鎌倉幕府第三代の執権北条泰時は京都より高僧を招き、本尊に不動明王をまつり寺を建立し、普明山法立寺成就院と称した。

坂の頂部にあり、昔の高い道のところに置き去りにされた格好。しかも高いところを桐くづした道路の対面にも墓地がある。

順徳天皇の1219年11月21日に開かれたが、その後兵火にあい、他へ移っていたが江戸期にまた当地へカムバック。

寺宝としては、星の井から出た明星石のほかに本尊不動尊明王、繊細なきり金文様をそなえる千手観音像。それから文覚上人荒行像と呼びならわされているユニークな小像を持っている。

尾道 行基菩薩創建と、真言宗醍醐派の大本山「西国寺」

厚木 起立時は萬木千草地に満ちていた「宝泉寺」

鎌倉 ぼたもち寺ともいわれる「法源寺」

尾道「完璧は災いの元」と石工の祈り「御袖天満宮」

鎌倉 木造の古建築では鎌倉一の大堂「光明寺」

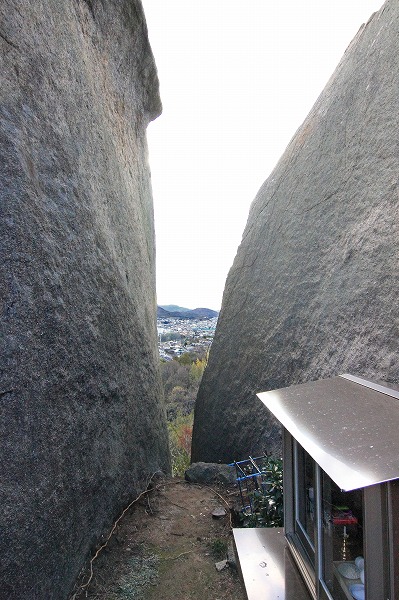

尾道 冬至の夕日が割れ目の向こうへ「岩屋巨石」

岩屋巨石ははるか昔に人が造形したと考えられている岩です。

この大きな岩の割れ目は、夏至の太陽が割れ目の東側から昇り、冬至の太陽が割れ目の西側へと沈むようにつくられています。それは古代からこの岩と山が人々に信仰されていた証ではないかと考えられています。

また冬至の夕日がこの割れ目の向こうへと沈んでいく姿は絶景であり、冬至の日の前後二週間は、ほぼ同じ位置に沈む光景を楽しむことができます。

人造の傷跡があることから、岩屋巨石のその造形は古代太陽信仰に基づいた太陽の周期とリンクしたものになっており、古代人の歴の知識が込められていると考えられます。

また、この岩屋山の山頂には尾道水道を見渡せる絶景のパノラマビューがあり、尾道三山の寺院(千光寺、西郷寺、浄土寺)と、この岩屋山との不思議な関係を眺望することができます。