不動明王の信仰が広まるきっかけの一つは、平安時代初期の平将門の乱でした。

朱雀(すじゃく)天皇は、平将門の乱を鎮めるために、寛朝大僧正に命じて、京都の高雄山神護寺(じんごじ)から不動明王像を借りて関東に持って行き、成田の地で日夜調伏の法を行った。

乱が鎮まると、像を京都に連れて帰ろうとしたが、不動明王は動かなかった。

やがて寛朝大僧正の夢枕に不動明王が現れ、自分はこの地に留まって関東の守護者になると告げたのが、不動明王信仰のキッカケの一つ、とのことです。

カテゴリーアーカイブ: からだの散歩

尾道 昔は入江で渡しがあった「磯の辨天神社」

厚木 創建当時は昼なお暗い地だった「宝泉寺」

鎌倉 石段下に星ノ井のある「虚空蔵堂」

行基大菩薩は全国修行巡錫の途中、この辺りで虚空京聞持の法を修行しておりました。智慧と頭脳明噺と広大無辺の宇宙を掌る仏様・虚空蔵菩薩を本尊(念持仏)として、頭脳明噺・記憶力増進を計ろうという秘法であります。

修行を続け、一心に祈っていると、ここに奇蹟が現われました。この井の中に三つの明星が輝き、夜も真昼のように付近の木々を照し、それは七日七夜にわたって起り土地の人達を怪しみ畏れさせたのです。

それを見て「これはきっと、井の中に何か珍しいものが入つたに相違ない」と行基は言い、とり出してみるように、と指示して入ってみると、果してピカピカと光る黒い石がありました。その石を前にして、僧は厳かに言いました。

「これは虚空蔵菩薩が石になつて降り給うたに相違ない。石が明星の光を放って鏡のように四辺を照すのは、世の人々に信仰心を起させ、平和とよろこびとを招かんがためであろう」……

尾道 本堂内に「泣き龍天井」がある「西郷寺」

相模原 江戸時代には寺子屋も開かれていた「常福寺」

鎌倉 地震や津波で海辺から移された「円応寺」

山号を新居山(しんきょさん)といい、十王堂(じゅうおうどう)とも呼ばれています。

「地獄の十王たち」

地底をゆるがす大音声で断罪を下し、「いいえ、それは違います」と一言でも蚊細く抗弁しようものなら獄卒に目くばせし、間髪を入れず浄破璃の鏡の覆いを取りのけさせる。……と。

親を足蹴にかけた。

人妻の寝室に入り、邪な快楽を分け合った。

隣の犬が吠えて八釜敷(やかまし)いとて毒殺。

盗み。嘘言。偽り。虚栄。ハッタリ。怠惰。無慈悲。不まじめ。数知れず。

かくて亡者は勝ち誇る牛頭馬頭(ごづめづ)の鬼に引きすえられ、口をこじ開けられ、大きな専用道具でギリギリグイッと舌をひん抜かれ、ギゃアと叫んで悶絶する。

円応寺では正面の帳(とばり)の陰に一きわ巨大な間魔大王がすわっている。他の九王は一段低い左右に居流れ、普通の仏教寺院と違う、異様な圧迫感を漂わす。

このエンマ様は伝運慶作。彼が死に、冥途を旅して閤魔大王の前まで来たところ生きているとき、天才仏師としての手腕と業績が顕著であると認められ、突如生き返った。そのときの大王の様子を刻んだものと伝えられるが、本当かどうか。

エンマは梵語ヤマの漢音訳であって、瑛魔、炎魔、夜魔などとも音写されるし閣魔天とか死王とかいうこともある。

尾道 墓地に猿の座像「福善寺」

守護大名山名宗全側近太田垣光景の子孫、但馬国城主太田垣因幡守の孫斐守が出家、名を行栄法印といい1573年尾道を訪れ、当時この地方には浄土真宗がまだ広まっておらず、行栄は近郊の住民に医業を施して生業(なりわい)とし、その傍(かたわ)ら久保町に道場を開き念仏布教を行っていた。

行栄の子念西の時代になってやっと真宗の教線が開かれ、尾道での総道場を開くことを許され、土堂町寺小路(尾道市土堂二丁目の村上医院西側の石畳の小路)に一宇を建立して福善寺と称した。 寛永七年(1630)、第三世行尊の代になってこの福善寺を現在地(尾道市長江一丁目)の丹花(たんか)の丘陵に移した。本願寺直参末寺「一家衆」に加えられ旧九条関白家の菩提所格寺院となった。

厚木 日蓮上人配流のとき逗留した「妙伝寺」

妙傳寺は、文永8年(1271)日蓮上人が鎌倉から佐渡へ配流される際、当地にあったとされる本間六郎左衛門尉重連宅内の観音堂に逗留、月に向かい法楽したところ、邸宅内の梅樹に明星が降臨する奇瑞が顕れたところから、本間六郎左衛門尉重連が帰依しました。

日蓮上人は曼荼羅を授与、弘安元年(1278)には僧日源が草庵を営み、日蓮上人を勧請開山、本間重連・重直兄弟を開基として創建しました。

日蓮上人配流に際して、無量光寺開祖一遍上人は、当所觀音堂に来て日蓮上人と謁見、以来無量光寺と当寺とで音信を取り合っていたと伝えられています。また、小田原北条家からも寺領を安堵され、江戸期には幕府より寺領7石の御朱印状を慶安2年(1649)に受領していましたが、不受不施派の取り締まりにより廃寺となりかけたところを、茨城県加倉井妙徳寺の住僧日遥が当寺23世となり中興したといいます。

厚木 平家の落ち武者が祀った「春日神社」

鎌倉 江ノ島電鉄設置で移した「諏訪神社」

鎌倉市御成町にある諏訪神社は諏訪氏の屋敷内にあった守護神が移されたも。祭神は建御名方神(たけみのかたのかみ)。

信濃国一宮の諏訪社大祝職である諏訪盛重は承久の乱(1221年)の後に北条泰時に被官し、1236年に泰時の邸宅が新造されると、尾藤景綱と共にその敷地内の北条屋敷横に屋敷を構え、諏訪池の東側に諏訪神社を祀ったとされる。

現在の鎌倉市役所横、市立御成小学校付近は諏訪一族の屋敷跡と伝える場所で、この諏訪神社も諏訪一族の守護神として邸内に祀られていたという。もともとは御成小学校内にあったが、江ノ島電鉄の開通に伴い現在地に移した。御成の人々はもともと小町の蛭子神社の氏子であったが、鉄道線路による分断もあり、1950年頃から諏訪神社の氏子となった。

尾道 鎖場下(鎖場経由)から不動岩へ

相模原 相模川支流んから本流へ 「三段の滝」

厚木 弘法大師の伝説、荻野川「秋葉神社」

鎌倉 明治時代まで縁切り寺として連綿と寺法を維持「東慶寺」

尾道 江戸時代の豪商橋本家の「爽籟軒庭園」

橋本家は、江戸期から尾道を代表する豪商として知られ、尾道市街地の中で広大な当地は橋本家の別荘であり、爽籟軒と言われていました。橋本家は江戸期に代々町年寄を務め、田能村竹田、菅茶山ら多くの文人墨客と交友し、頼山陽や本因坊秀策を支えたことで知られています。

また橋本家は、重要文化財浄土寺方丈建立(1690年)をはじめ、神社仏閣への寄進や、飢饉に際して慈善事業(1834年慈観寺本堂建立)を行い、更に1878年には県内初の銀行である第六十六国立銀行(現広島銀行)の創業、尾道商業会議所の創設(1892年)など、近代産業や諸機関の普及、育成に尽力しました。

こうした江戸時代の茶園文化を伝える爽籟軒庭園は、尾道を代表する庭園として知られ、年間を通じて茶会が行われ、毎年、10月第2土曜日は夜間特別公開として、尾道灯りまつりにあわせ、優雅な姿を公開しています。また、今年はしまのわ大茶会として、10月19日に爽籟軒でも茶会が行われます。

(尾道市東京事務所便り 平成26年9月号より)

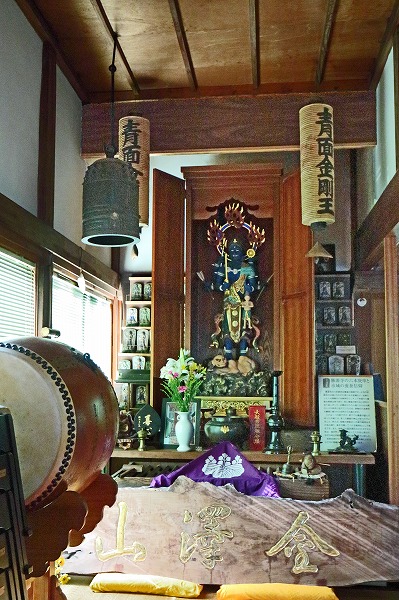

相模原西部 庚申信仰の“青面金剛”が!「勝源寺」

鎌倉 浄土、真言、華厳、律の兼学の寺「浄光明寺」

尾道 聖観音に祈願して海難をのがれた「善勝寺」

福山 「鞆の大仏」とも阿彌陀如来坐像も「阿弥陀寺」

1748(延享5)年に、宇和島藩の接待によって朝鮮通信使の宿が「阿弥陀寺」に移ったとき、眺めが悪いためか通信使一行は抗議して船に帰ったといいます。

通常、朝鮮通信使のための迎賓館として使用されていたのは、福禅寺の客殿で1711(正徳元)年、この客殿からの眺望を「日東第一形勝(対馬から江戸までの間で一番美しい景勝地という意味)」と称賛、従事官の李邦彦はその書を残しています。

朝鮮通信使とは、李氏朝鮮が1404年から日本に派遣した外交使節で、豊臣秀吉による朝鮮侵攻のあと途絶えていたが、1607年から再開されました。

江戸時代には、1811年まで12回、朝鮮通信使が日本を訪れている。その中心のメンバーは外交担当の役人や武官だが、さまざまな随行員も含めると、毎回なんと約400人もいました。