平安初期の歌人として、また美人として有名な小野小町の出生地と言われています。これが小町姫を祭る小町神社です。毎年四月二十一日が祭日になっていて、かつては近在からの人出で大いににぎわったようです。

鎌倉時代、源頼朝の側室後の局は頼朝の子を身ごもったことから、政子に恨まれて処刑されそうになりました。それを命じられた畠山重忠(鎌倉初期の武将)の家人本田次郎が心をひるがえして局を連れて、難波(大阪)へ逃げるという事件が起こりました。しかし、一説では、地元の豪族愛甲三郎季隆が局をかくまって、この山里に住まわせた、と。

カテゴリーアーカイブ: 厚木

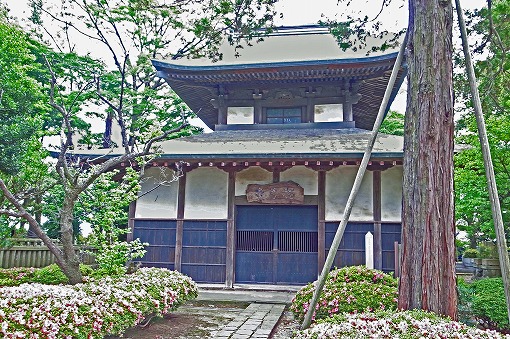

厚木 もとは天台宗、鎌倉時代に日蓮宗に改宗「戒善寺」

厚木 起立時は萬木千草地に満ちていた「宝泉寺」

厚木 もとは真言宗の乗碩寺だった「松石寺」

厚木 元は愛甲神社三柱大明神と称された「林神社」

由緒(境内掲示板より)

当社は人皇十二代景行天皇二十五年七月竹内宿彌:東國勧察の時勧請したと伝えられている。延享年間記せしものに「北陸東方諸国の地形を定る時相模の國は東の堺たるに由りて東方守護のため東林山に此神を祭る。世に愛甲神社と号す云々」とあり。思うに当社は延喜式神名帳には載せられていないが、千有余年前勧請の古社である。

天正三年(一五七五)棟札を写したものに「日檀那相州森庄林之郷井上之苗裔○○○中之○在原業秀敬白大工下野○○○○○ 縫殿總宗作之寄進之天正三年○○○月吉日」とあり。この年を以て再建○したものと言われている。

元は愛甲神社三柱大明神と称され○○○○宮大神玉柱姫命も合祀せられ其の後林神社と称す。

厚木 頼朝と深い関係の伊東一族子孫の菩提寺「清源院」

1050年天台宗の桓瞬和尚が開山と伝わる古刹。一時は荒れてたこのお寺を再建したのは、曹洞宗の天巽和尚。伊豆の伊東一族の子孫と伝えられている、伊東九郎三郎政世は源清院を菩提寺とし、源清院本堂裏には、政世をはじめとする伊東一族の宝筐印塔が並んでいる。

伊東氏は、藤原氏南家・藤原為憲の流れをくむ工藤氏の一族で、古く平安時代の末期から鎌倉時代にかけて伊豆国田方郡の伊東荘(現在の伊東市)の地を本拠としていた豪族であった。

平清盛が政権を握っていた頃の伊東氏の当主は伊東祐親で、平治の乱で敗れた源義朝の嫡男・頼朝が伊豆蛭ガ小島に流されていたのを監視する役目も負っていた。

この祐親が上洛して大番役に就いていた間に、頼朝と祐親の三女・八重姫が通じて千鶴という男の子を生むという事件が起きた。京から伊豆に戻った祐親は清盛の怒りを恐れ、その子を殺したうえに頼朝も討とうとしたが、次男の祐清が頼朝に急を知らせて北条時政の屋敷に逃がした。これで助かった頼朝は時政の娘の政子と結ばれ、時政の援助を得て治承4年(1180)に源氏再興の挙兵をした。

厚木 大江広元の四男毛利季光と係わりが「光福寺」

厚木 幽静な寺院としての景観を伝える「龍鳳寺」

| 祥雲山龍鳳寺は曹洞宗江戸(東京都)駒込の吉祥寺の末寺です。 大州安充禅師(本寺二世)により享禄三年(1530)開創じされました。開基となったのは地頭庄(荘)左近太夫で、境内に墓があります。 庄左近太夫は命により、何人といえども境内や山林に入り竹木伐採などをなす者は、軽重にかかわらず罪科に処すべきとの誓令を発し、境内山林の風致を維持し、今日まで幽静な寺院としての景観を伝えています。 |

厚木 古くはこのあたりに鋳物師がいた「子合地蔵尊」

厚木 秀吉の小田原攻めの際、兵火にかかった「法界寺」

厚木 反乱の鎮圧などに霊験、各地へ「八幡神社」

| 八幡神社は三田村の鎮守です。「新編相模国風土記稿」によれば、安達藤九郎盛長が勧請したと言い伝えられているとあります。 本殿の規模は桁行(問口)6尺、梁行(奥行)5尺を測り、一問社流造としては荻野神社に次ぐ大きさです。 八幡神は、もとは九州の航海系民族の神さまで海神でした。「八幡」は船に立てるたくさんの旗を表わす言葉でしたが、その後、大分県の宇佐八幡宮を本宮として、八幡神(応神天皇の神霊とされる)を祭神とするようになったのです。 八幡神は、早い時代から反乱の鎮圧や仏教の保護などに霊験を示して各地への広まりをみせます。九世紀なかばには、のちに東国平定などに武勲を示す源義家が石清水八幡宮で元服の儀式を行ない「八幡太郎」と称しました。その後、源氏の勢力拡大にともなって、八幡信仰も各地へと広がっていきました。 |

厚木 親鸞聖人がここに草庵を「弘徳寺」

| 開基は二十四輩第五番信楽房(信楽房は、常に親鸞聖人の身近に奉仕したと伝えています。) 弘徳寺の寺伝ではかつてこの地には聖徳太子の発願によって秦河勝が地蔵菩薩を安置するために建てた地蔵堂があり、そこに親鸞聖人が御巡錫になり、その宿縁を大変喜ばれて、ここに草庵を結ばれて浄土真宗の教えをひろめられ、後に信楽坊に草庵を託されたと伝えています。 寺の縁起によれば、親鸞が東国布教の折りに滞在した旧跡で、親鸞の嫡男・善鸞がここに草庵を結び心光院と号したのが始まりと伝わる。 開山・開基は、親鸞の直弟子の信楽ぎょう房。信楽房は平将門の子孫で、俗名を相馬太郎義清といった。 建暦・元仁期に親鸞が常陸国稲田に布教の折りに門弟となり、その後当山を任せられた。 |