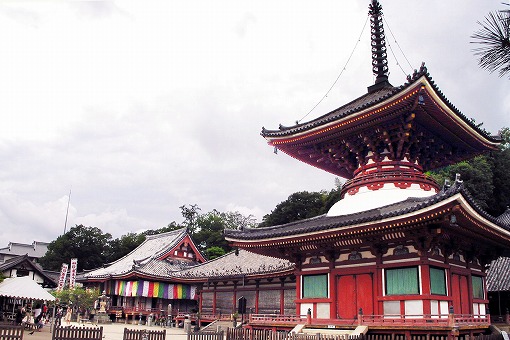

| 聖徳太子が創建したと伝えられる。多くの文化財をがあり“寺の町尾道”の中でも由緒ある寺院として、訪れる人も多く、境内にハトがたくさんいます。ハトのえさを持っていると腕や手に飛んできます。 また、三体もの聖徳太子像を所蔵しています。しかも全てが国の重要文化財に指定されています。これだけの重要な聖徳太子像を三体も所蔵している寺は法隆寺以外にはありません。 足利尊氏が九州平定や湊川の戦の際、戦勝祈願をした寺としても有名です。 「本堂」「多宝塔」は国宝、「山門」「阿弥陀堂」は国重文、境内一帯は国指定文化財に指定されています。 |

カテゴリーアーカイブ: からだの散歩

鎌倉 由比ヶ浜辺の八幡宮をここに遷した「鶴岡八幡宮」

のノミ跡が残る「鼓岩(つづみ岩)」

福山 鞆 水軍の拠点だった大可島「圓福寺」

鎌倉 一遍上人一行が野宿をした「光照寺」

尾道 もとは浄土寺境内にあった「住吉神社」

厚木 幽静な寺院としての景観を伝える「龍鳳寺」

| 祥雲山龍鳳寺は曹洞宗江戸(東京都)駒込の吉祥寺の末寺です。 大州安充禅師(本寺二世)により享禄三年(1530)開創じされました。開基となったのは地頭庄(荘)左近太夫で、境内に墓があります。 庄左近太夫は命により、何人といえども境内や山林に入り竹木伐採などをなす者は、軽重にかかわらず罪科に処すべきとの誓令を発し、境内山林の風致を維持し、今日まで幽静な寺院としての景観を伝えています。 |

福山 鞆 渡守神社・鞆祇園宮を合祀「沼名前神社」

鎌倉 弁財天を円覚寺の鎮守とした「鐘楼弁天堂」

厚木 古くはこのあたりに鋳物師がいた「子合地蔵尊」

鎌倉 汚れを水で洗い落とし、銭を清める「銭洗弁天」

福山 鞆 「こがらっさん」の愛称の「小烏神社」

| 祭神の小烏大明神は(別称:建角身神(八咫烏))。 建角身神(八咫烏)は『古事記』『日本書紀』によると神産霊神(神産巣日神)のお孫神で神徳高く、国土開拓のために産霊の威徳をもって、神武天皇ご東征の折には先導を務めた。皇軍が熊野山中で荒ぶる神々に苦戦を強いられると、建角身神は八咫烏(やたがらす)に化身し、賊軍の説得に努め、土着の神々を服属させると、ついには皇軍を大和国へと導き、大和平定に多大な功績をたてられた。 小烏大明神は古来より、国家国民の安穏をご祈願する土地の守護神であり、厄除け、家内安全など人々の暮らしを守る神として、また農耕をひろめ民生の安定に努められたことにより五穀豊穣、殖産興業、商売繁盛など、そして御子神玉依姫を儲けられたことから、縁結び、子育ての神として今日まで篤く信仰されています。一方で、八咫烏(やたがらす)としてのご功績により、導きの神として方除け、交通・旅行安全など多方面に御神徳を顕わしておられるのです。 |

尾道 クスノキが群生、幹は約8mも「艮神社」

| 艮神社は尾道で最初にできた神社で、806年の鎮座です。806年というと平安時代の初めで、千光寺と艮神社は創建の年が同じになっています。 同時期にこんな大きな神社と山にへばりつくような寺が建てられたのです。千光寺の工事はさぞ大変だったのでしょう。しかし、なぜこんなに近くに同時に大きな寺と神社を建てなければならなかったのでしょうか。 拝殿は、切妻造に掘立柱を基礎とした「神明造り」で、江戸末期に再建されました。 境内には、かつて艮神の南に形成されていた鍛冶屋町の者たちによって祀られていた金山神社があります。また当神社にはクスノキが群生し、最大のものは高さ約25m、幹は約8mにもなる大木で、樹齢900年とも推定されておリ、広島県天然記念物に指定されています。 |

鎌倉 立正安国論御勘由来の大きな石碑「光則寺」

愛川 相模の国峰として盛えていた「八菅神社」

尾道 裏山に岩に刻まれた仏像群が「済法寺」

鎌倉 明治維新で実現した王政復古「葛原岡神社」

福山 鞆 元は金宝寺、室町時代寺社名と歴史を換えた「安国寺」

尾道 熊野神社から福善寺「丹花小路」

JRの線路が敷かれる前は、ほぼ真っ直ぐに行くことができたのですが、踏切がないため遠回りになります。

江戸時代には、石見銀山の銀を運ぶ通路(丹花小路)だったようです。

「丹花小路」

美しい天然の良港鶴湾にその昔、細長くせりだしていた丹花。鉄道以南唯一の高台としてその跡をとどめ、近所の人いがい通ることのなくなった丹花小路(元は長江一丁目荒神社前から久保一丁目橋本玩具店前)の中間あたりにスッキリした高さ2.1mの宮立型燈寵がたてる。