急な石段を上ると、正面に弁天堂があります。その左側には、「正安三年」(1301年)の年号が記された梵鐘(国宝)があります。この梵鐘は、北条貞時が物部国光(もののべくにみつ)に造らせた鎌倉時代の代表的な名鐘の一つで、高さは2.59mもあり、関東地方最大の鐘です。また、鐘楼の鰐口(わにぐち)には「天文九年」(1540年)の年号が記されています。弁天堂は、麓鐘が江の島弁財天の教えによって鋳造に成功したという伝説により建てられています。

カテゴリーアーカイブ: 鎌倉

鎌倉 恵比寿と同一視される「蛭子神社」

鎌倉 地震や津波で海辺から移された「円応寺」

鎌倉 腰越 開山は空海と伝えられる「浄泉寺」

鎌倉 太田道灌の屋敷跡と伝える「英勝寺」

鎌倉 素朴な一木造の薬師如来像「辻薬師堂」

鎌倉 江ノ島電鉄設置で移した「諏訪神社」

鎌倉 日蓮が「立正安国論」を執筆した「安国論寺」

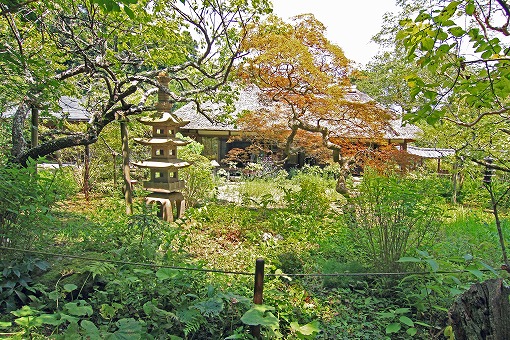

鎌倉 関東大震災で諸堂は潰滅したが「浄智寺」

鎌倉 銭を洗うと百倍、千倍になるという「銭洗弁天」

鎌倉 芝増上寺から移設も「建長寺 仏殿、法堂」

鎌倉 文殊菩薩伝説がある「勧行寺」

鎌倉 日蓮宗最古の三寺院の内の一つ「妙本寺」

鎌倉 白い猿が日蓮を救った草庵跡に「長勝寺」

鎌倉 関東大震災で倒潰、40年後再建「円覚寺 仏殿」

鎌倉 若狭局を祀る社「蛇苫止堂」

源頼朝が1199年に死ぬと、1202年、子の頼家が18歳の若さで将軍となった。しかし、経験と統率力に乏しかったため、御家人の信望を得られず、幕府の基礎を危うくするかに思われた。そこで頼家の母(頼朝の妻)北条政子は、将軍がすべてを決済する従来の方針を改め、有力御家人13人による合議体制を採用し、政子の父時政がその中心となって活動した。

すると、それに不満な源頼家は、比企能員(ひきのよしかず)と共に北条征伐を計画する。 北条時政は、比企能員を自宅に招いて暗殺、比企ヶ谷の比企一族は、北条義時らに攻められ滅ぼされた。また、源頼家を伊豆の修善寺に幽閉した。

蛇苦止明神は妙本寺(みょうほんじ)の守護神となっています。

鎌倉 維新の先駆けと日野俊基卿を祀る「葛原岡神社」

鎌倉 平家一族の冥福を祈るために「教恩寺」

鎌倉 日蓮の弟子の四条金吾頼基の屋敷に「収玄寺」

鎌倉 初の征夷大将軍坂上田村麻呂ゆかりの「巽神社」

坂上田村麻呂、源頼義ゆかりの神社(801年創建)です。延暦20年(801年)坂上田村麻呂は征夷大将軍として陸奥国の蝦夷を降し、現在の岩手県奥州市、盛岡市に城を築きました。その東征の際、奥津日女生命、奥津日子命、火産霊命を葛原岡(源氏山)に勧請したのが、巽神社の始まりといわれています。

その後、葛原岡から現在の地に移され寿福寺の鎮守神として敬われ、寿福寺の巽の方角にあることから巽神社と改称されました。

日本最初の征夷大将軍坂上田村麻呂が活躍したころ、富士山が大噴火した最初の記録が残っています。富士山の噴火記録は、奈良時代の末期からあるのですが、大噴火の記録としてはこの延暦の噴火(西暦800~802年)からです。