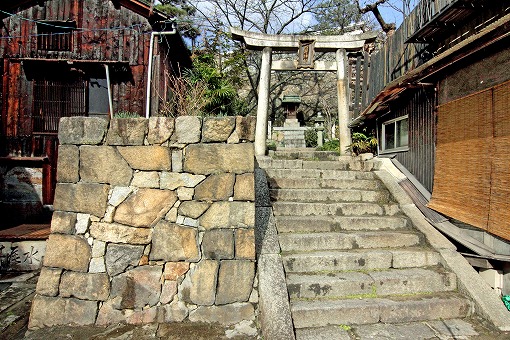

5mもの1本石が54段(ただし、現在は一番上の段が割れてしまいました。)。

花崗岩には割れやすい「(割れ)目」があり、石工は、その石の目を見分け、その目に沿って数カ所少し掘り、小さなくさびをそこに入れ、順番に金槌(玄能)で叩いていき、石を割ります。

上から二段目だけ、二本継ぎが1段あります。「完璧は災いの元」という職人の哲学でしょうか。それとも、「完璧なものは神様しか造れない」ということでしょうか。

日光東照宮や姫路城にもこのような職人気質が残っています。

大林宣彦監督の映画「転校生」の撮影場所(男の子と女の子が入れ替わる場面)

カテゴリーアーカイブ: 尾道

尾道 柔術不遷流の開祖不遷がいた「済法寺」

尾道 昔の船着き場が「福本渡船 ⇔ 駅前海岸」

尾道 生口島 奈良・平安時代を参考「耕三寺」三段部分

尾道 行基菩薩創建と伝えられる「西国寺」

尾道 806年空海によって創建「千光寺」

尾道 大火で焼失、海岸から1928年に移転「海徳寺」

尾道 瀬戸田 80数年前に建立が始った「耕三寺」

尾道 時宗寺院が六ヶ寺、その1つ「海福寺」

尾道には時宗の寺院が六ヶ寺あり、全国的に見て、一つの町にこれだけの時宗寺院が集まっているのは珍しいそうです。

時宗は一遍上人が開祖で一踊り念仏」で知られています。念仏を唱えながら、鉦(かね)や太鼓を叩いて踊るというのが踊り念仏で、民衆のなかに融けこみ布敵しました。鎌倉時代に盛んになりました。

時宗寺院は、人々を分け隔てなく受け入れ、同時に「文化の発信元」にもなっていたようです。

尾道 応神天皇休息の地「亀山(久保)八幡神社」

尾道 咸臨丸へ便乗、帰国後英語塾をした「正授院」

外留学の先覚者土居咲吾が、この正授院でも英語塾を開いて後進を導いた。

勝海舟の卒いる咸臨丸へ便乗を許され、福沢諭吉らと共に万延元年(1860)我が国を発しアメリカに渡り英学を修めて帰国した。

帰朝後、父が病死し家業をつぐため尾道に帰ったが、芸州藩では幸作を士籍に列し、アメリカ仕込みの新知識としてこれを厚遇した。

その後、軍艦買入密航事件のため一時禁固刑に処せられたが、これは表面だけのことで、久しからず刑を解かれ、このあと感ずるところがあり「土居咲吾」(土に居して吾を咲う)と改名、明治元年三原藩が今の糸崎町に開設した三原洋学所の取締方となり、また長江一丁目、正授院にも英語塾を開いて後進を導いた。

尾道 806年、尾道で最古の「艮神社」

尾道 曲がりくねった道を「猫の細道」

尾道 鉄道施設のため消えた「荒神社跡」

尾道 伝教大師高弟持光上人創創「持光寺」

尾道 水祭りが復活した「熊野神社」

尾道 現在はあまりにも小さい「磯の辨天神社」

尾道 尾道随一の名水『延命水』の「正念寺」

尾道 夕方“鐘の音”が市街に響く「千光寺」

御袖天満宮 から福善寺への小道!

【民話 力じまんの和七】

明治の初の頃のことです。尾道の港の仲仕たちは、畳表を上げ下ろしする表仲仕と、海産物を上げ下ろしする浜仲仕とに別れていました。

表仲仕の和七は心やさしく働き者でだれにもまして力持ちでした。

そんな和七の鼻をあかそうと、浜仲仕たちの考えたのが、天神さんの五十五段の石段を、三十貫の鉄棒を二本担いで下りることです。

この挑戦を和七はうけてたちました。そして当日、大勢の見物人に囲まれて和七は、六十貫の鉄棒をいっきに胸まで持ち上げると、石段の中程まで下りていきました。 しかしその後、和七は苦しそうになり足も遅くなりました。そして「天神さん、一生一度の力ですぞ。」と天神さんに誓うと、石段の中程まで下りていきました。しかしその後、和七は苦しそうになり足も遅くなりました。そして「天神さん、一生一度の力ですぞ。」と天神さんに誓うと、すべての力をふりしぼって、最後の一段を下りきりました。 その後表仲仕と浜仲仕のいざこざもなくなりました。