頼朝の娘大姫の守本尊という地蔵立像を安置するが、堂の事蹟は不明。江戸中期の作成とみられる加納家蔵『扇谷村絵図』には、現在と同じ場所に「地蔵堂」と注記し、『相模風土記』も「岩船地蔵立像長一尺余と称す」と伝えるだけである。木造地蔵像は、胎内銘札等によると、元禄三年(1691)三橋氏が造立したもの。当時から「右大将頼朝御息女之守本尊」と伝えてた。この像を安置する床下に、約130cmほどの、一石で船形光背を負った石造地蔵像と思えるものがある。「岩船」の呼び名はこれに基づくのであろう。(三浦)

[文献]三浦勝男「鎌倉岩舟地蔵堂」(「神奈川県博物館協会会報」第二九号)

カテゴリーアーカイブ: 鎌倉

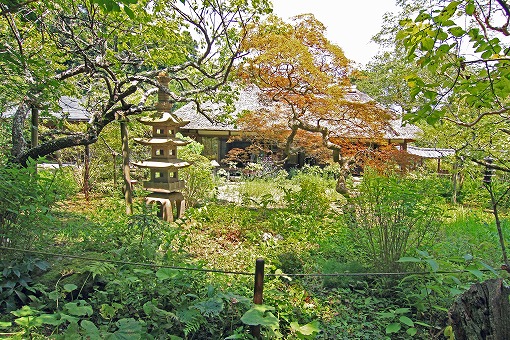

鎌倉 山すそに開かれた寺「長谷寺」

鎌倉 忍性が熊野本宮からお迎えした「熊野神社」

鎌倉 念仏僧の代表者の一人「良忠上人御廟」

鎌倉 竜巻や火災にあったりした「補陀洛寺」

文覚上人(は頼朝の挙兵をうながした人)の開山、源頼朝の開基。1181年に源頼朝の祈願所として創建。七堂伽を完備した大寺院だったが、火災や竜巻で多くの伽藍を失なった。当時は境内も1km四方あった。

本尊の十一面観音菩薩像や薬師如来像(行基の作)、日光・月光菩薩(運慶作)、地蔵像(空海作)などが安置されている。

源頼朝の供養をする位牌所。

「補陀洛」サンスクリット語で「ポータラカ」(観音菩薩が住むという南海上にある山のことで、観音浄土を意味する)。日本語に翻訳するとき「補陀洛」の字をあてた。

はじめは、阿弥陀仏の西方浄土が人々の信仰を集めるが、次第に南の補陀洛浄土への信仰が盛んになっていったという。