「祈雨・止雨の祈願」

古代、日本では馬を神の乗り物として神聖視してきた。そのため神に願いを届ける際には、生きた馬を捧げるという習わしがあった。

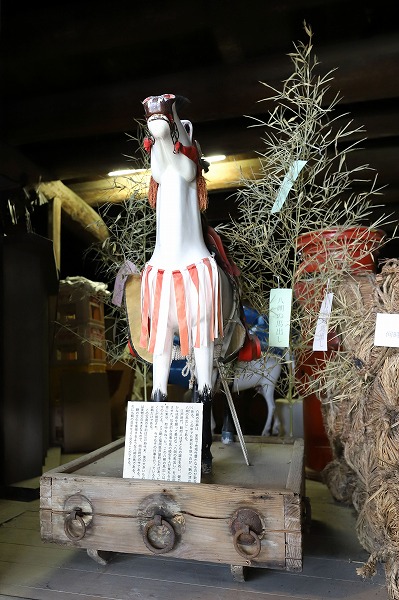

とくに降雨を願う際に神馬が献上された。降雨を願うときには「雨雲」を象徴する黒馬、止雨を願うときには「太陽」を象徴する白馬を奉納するのが常だった。

平安時代、天皇はしばしば勅使を派遣して馬を奉納し、祈雨・止雨の祈願を行った。

「絵馬の発祥」

古代、雨乞い止・止雨を願う際は、生き馬が献上されたが、平安時代中期になると、土や木でできた馬型の像が代わりに用いられた。やがてそれらが簡略化され、神馬の姿を額に描いた絵馬が奉納されるようになった。