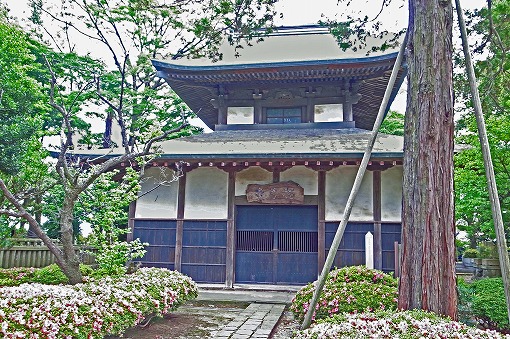

| 1282年創建。開山は一向俊聖上人。本尊:阿弥陀三尊(木造南北朝作)…… 南北朝時代の作。 一向俊聖上人は、時宗の開祖一遍上人同様、鎌倉時代、各地を遊行回国し、踊り念仏を広めた。しかし、一遍と違い一向の教えは踊り念仏を行うとはいえ、念仏そのものに特別な宗教的意義を見出す事は少なかったとされている。 一向俊聖上人の一向宗は、江戸時代に幕府により強制的に時宗に統合された。その後、一向宗の復活をはかったが実現されていない。 大正12年の関東大震災によって、文政年間に建てられた本堂と表門が倒潰してしまった。現在の本堂は昭和5年に再建されたもの。 |

カテゴリーアーカイブ: からだの散歩

尾道 瀬戸内の船旅を楽しむ「駅前桟橋」

厚木 明治の先進民家「古民家 岸邸」

福山 鞆 神功皇后の妹君の淀媛命を祀る「淀媛神社」

鎌倉 龍口寺輪番八ヶ寺の一つ「本成寺」

尾道 浄土寺山中腹に大日如来の使者「不動岩」

厚木 日蓮上人配流のとき逗留した「妙伝寺」

鎌倉 もとは新井(荒井)の闇魔堂だった「円応寺」

尾道 度々の災害に遭った西国寺塔頭「持善院」

相模原南西部 2012年4月全焼したが再建「下溝八幡宮」

| この神社は、天文年間(1532ー1555年)に溝郷(ごう)が上溝と下津の両村に分かれた際に、下溝村の鎮守として上溝の亀ヶ池八幡宮から勧請(かんじょう)して創建された神社であると伝えられています。また、中世の屋敷跡と思われる「堀の内」と呼ばれる地点からみて、その裏鬼門(西南)にあたるので、ここに建立されたという話もあります。参道の脇にある小祠には、市の重要文化財に指定されている「不動明王坐像(ふどうみょうおうざぞう)が安置されています。これは享保9年(1724年)に後藤左近藤原義貴(ごとうさこふじわらよしたか)が製作したもので、もともとは別当(べっとう)大光院の本尊でした。<br> 相模原市相模原市観光協会(案内板より) 2012年4月4日に全焼しましたが、建て直されています。 |

福山 鞆 2014年5月火事で焼失「大観寺」

鎌倉 鎌倉交通の要衝であった「化粧坂」

尾道 五百羅漢の群像がある「天寧寺」

厚木 かっては石神社と呼ばれた「荻野神社」

鎌倉 源頼朝の館 大倉御所の北隅「白旗神社」

尾道 アララギ派のリーダー「中村憲吉旧居」

| 中村憲吉はアララギ派のリーダーとして現代日本歌人の第一人者として短歌界に重きをなしました。(アララギは、正岡子規門下の歌人たちによって結成された短歌結社誌) 1933年12月25日に病気(肺結核と急性感冒)の療養のために、おだやかな尾道の千光寺山中腹に転地し、1934年5月5日、45歳の若さで帰らぬ人となった。斎藤茂吉をはじめとする多くの文人たちが見舞いに訪れたといわれています。 ここでは、離れの建物のみ見学できる。中村の資料などは文学記念室の方で展示されています。 注)「文学記念室」は、2020年3月末、入館者数の低迷などを受けて閉館したようです。この施設も文学記念室の一部なので、閉館したのでしょうか。 |