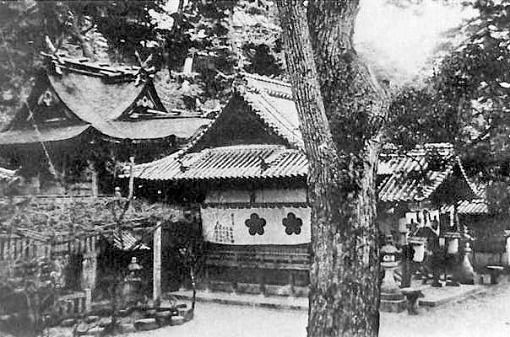

非常に神聖な感じを受ける神社です。

この神社の真上を千光寺山へのロープウェイが通っています。ロープウェイの駅も直ぐそばにあります。

“神様の真上をロープウエイで通るなんて”この感覚は尾道的なのでしょうか。尾道には神様も仏様も(隣近所に)たくさんいらっしゃるので、あまり気にしないのですね。

名前の艮(うしとら)は北東はの方位で、時刻にすれば夜中の3時前後、「草木も眠る丑三つ時」にあたります。

カテゴリーアーカイブ: 尾道

尾道 日本最古の交通安全標識が「尾道東高等学校」

尾道 花崗岩で出来た大石門をくぐり延命「持光寺」

尾道 幕末の頃「拳骨和尚」がいた「済法寺」

尾道 文人たちが集まった橋本家庭園「爽籟軒庭園」

尾道 海上3分の航海を体験しませんか「福本渡船」

尾道 虚空蔵堂もある「慈観寺」

尾道 昔、夜毎に海上を照らした玉の岩の「千光寺」

尾道 瀬戸田 武州から来た法然上人像「法然寺」

浄土寺山8合目あたりに巨石「不動岩」

尾道 変化に富んだ天邪鬼が用水鉢の下に「浄泉寺」

尾道 各地の古建築を模した「耕三寺」

尾道の旧市街で唯一名前がある「蓮花坂」

尾道 路地にひっそりと水の神「辨天神社」

尾道 入口の豪壮な山門、ええもんは「福善寺」

尾道 雷鳴、「くわばらくわばら」と「御袖天満宮」

菅原道真公着衣の袖をご神体とする神社で、大林宣彦監督の映画「転校生」で主人公が石段を転げ落ちるシーンのロケ地としても有名。またテレビアニメ「かみちゅ!」で境内モデルとなった神社。

雷が鳴ったとき、「くわばら、くわばら」と唱えませんか?

死後に雷神となった菅原道真は、復習のために各地に雷を落としたという伝説があります。

しかし、自分の領地桑原には落雷がなかったところから、「私はあなたの故郷の桑原に住んでいる者ですよ。雷を落とさないでください。」という願いを込めて「くわばら、くわばら」と唱えるようになった、ということです。

また、雷神が農家の井戸に落ちて農夫にふたをされてしまったとき、雷神が「自分は桑の木が嫌いなので、桑原と唱えたなら二度と落ちない」と誓った、という伝説によるとも言われています。

尾道では、前説が採用されているようです。

尾道 良港鶴湾に昔、せりだしていた「丹花小路」

江戸時代には、石見銀山の銀を運ぶ通路(丹花小路)だったようです。

「丹花小路」

美しい天然の良港鶴湾にその昔、細長くせりだしていた丹花。鉄道以南唯一の高台としてその跡をとどめ、近所の人いがい通ることのなくなった丹花小路(元は長江一丁目荒神社前から久保一丁目橋本玩具店前)の中間あたりにスッキリした高さ2.1mの宮立型燈寵がたてる。

灯範柱の北側から「願主家内安全」金比羅大権現が小さく「常夜灯」「町内安全」「文政六年」(1823)と刻まれ、同時代を代表する型のほか、その当時神社仏閣、豪商などの私邸に多く造られていた石造美術品にたいし、庶民の手により今で云う街路防犯灯の役目を果した灯籠としての意義は注目されよう。

尾道 綿密に検討し架けられた斜張橋「尾道大橋」

1968年(昭和43年)3月に尾道大橋有料道路として開通。

2013年(平成25年)3月31日に料金徴収期間満了し無料開放された。

本州本土と向島の間にある幅約200mの尾道水道を結んでいる。

・全 長 : 386m

・形 式 :3径間連続鋼箱桁放射形斜張橋

尾道大橋は,我が国で建設される斜張橋では初めて最大支間が200mを超え、本格的斜張橋の先駆けとして、綿密な検討をし架けられました。

尾道の旧市街地全体を見ることができます(しまなみ海道の新尾道大橋が少し邪魔ですが)。季節を選びます(冬の前後か?)が、夕日がきれいでしょう(季節によって、夕日が沈む位置が違います)。ただ、歩行者にとっては、少し歩きにくいです。自転車での通行は、狭い箇所があり、やっかいです。