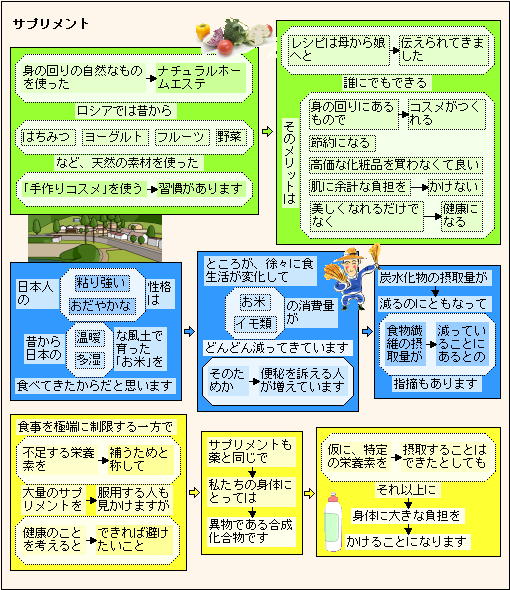

| 人類の歴史から考えると、やはり自然食品が良いのでしょう。人工的に作られてサプリメントは、現在の知識、現在の測定技術で照明できる範囲での効果です。まだ、測定技術が未開発のものは反映できません。まだ、理論が確定していないものは反映できません。 ただ、多少曖昧なものでも人類は食べてきました。そして、適応してきました。その歴史の中で、当然、犠牲は出ていたのでしょう。そう考えれば、サプリメントも許されるのでしょう。 でも、やはり自然食品の地産地消が良いのでしょうね。炭酸ガスの発生も少なくて済みますしね! |

2月 2022のアーカイブ

鎌倉 厳粛で静謐な雰囲気の「瑞泉寺」

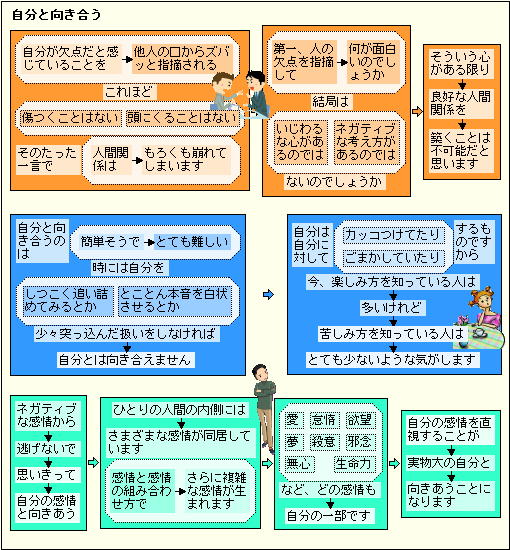

自分と向き合うのはとても難しい!!

尾道 昔はここに魚市場があった「尾道駅前桟橋」

・島に行く船が出ています。

・前の島(向島(むかいしま))への渡しの乗り場が、一番東に独立してあります。

・「尾道~因島~生口島」方面、「尾道~百島~常石」方面の船が出ています。

・他に、春から秋までですが、「尾道~鞆の浦」への船が、土日に運航しています。

今、桟橋があるとこに、昔は魚市場があり、生きている魚が競りにかけられていました。朝7頃には取引は終わっていたのですが、小さなサメが転がっていたり、魚のにおいが残っていました。

参考)この辺りの海は、干満の差が3m前後あり、海岸の景色も変化します。海底までの深さも変わりますし、隠れていた岩が水面に顔を出します。また、潮の流れも早いのです。前に向島があるので、風の影響は少なくて済みます。

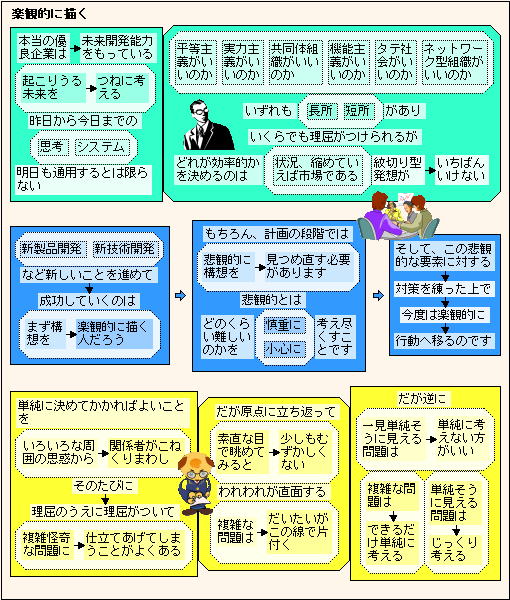

成功するには、まず構想を楽観的に描く!

新しいことをするとき、まずは楽観的に考える。その上で、現状(状況)を漏れなく把握し、緻密に検討する、ということが重要なのでしょう。場合によっては、状況把握に段階で、比較的簡単に取り組めることもあるのでしょう。

「新しいこと=知らないこと」に取り組む場合、「思い込み」が多くの場合マイナスに作用します。知識や人の意見よりも、現状把握を漏れなくやった上で、新しいことに取り組んだ方が良いようです。こんな場合、自然の中で遊んだ経験や、自然観察の経験はきっと役に立つのでしょう。

最初から悲観的に考えてしまうと、現状把握のとき、悲観的な情報のみ集めてしまうことにつながり、より困難な取り組みになってしまうことになります!

鎌倉 頼朝の娘、悲運の大姫の守本尊を安置「岩舟地蔵」

源頼朝の娘、大姫(大姫とは長女の意味、本当の名前はよく分からない。)を供養する地蔵堂。大姫は頼朝と北条政子とのあいだにできた最初の子。二十歳くらいで(1197年)なくなったようです。

木曽義仲は頼朝の求めに応じて嫡子義高を人質として鎌倉へ送り、頼朝と和睦した。その時の条件として、表向きは、義高は頼朝の長女大姫(当時5、6歳)の婿として迎えられた。幼いながらも政略で夫婦とされた義高と大姫は仲睦まじいものだった。

翌年の正月、木曽義仲が源義経・範頼率いる関東勢に破れ近江国粟津で敗死すると、頼朝は悩んだ挙げ句、義高の復讐を恐れ、義高を殺すことを計画したが、4月、頼朝の計画を知った大姫は、義高を女装させ鎌倉から秘かに逃がしたが、すぐに発覚、義高は武蔵国入間河原で、頼朝の命令によって後を追った堀親家の郎党藤内光澄に討たれた。

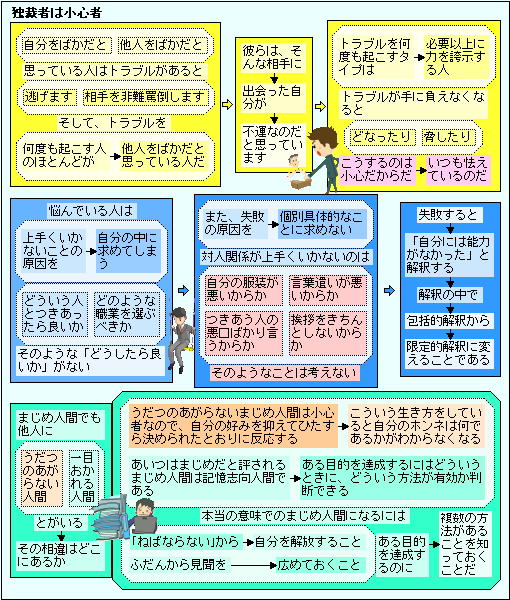

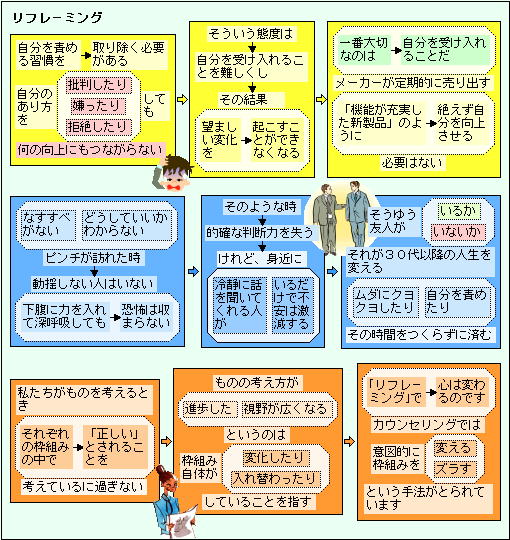

上手くいかない原因を自分の中に!

福山 鞆 鞆の浦で2番目に古いお寺「医王寺」

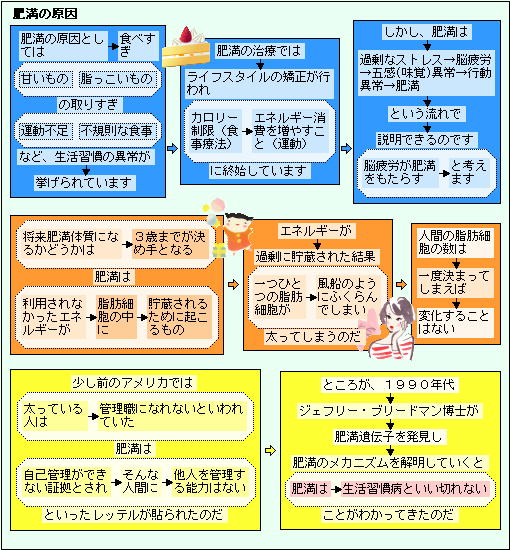

肥満は自己管理ができない証拠?

肥満は、生活習慣病とは言い切れないとか。「過剰なストレス→脳疲労→五感(味覚)異常→行動異常→肥満」で説明できるという。

現在、肥満対策として多くの健康食品が販売されています。もともと人類は食料を入手することに苦労し、いろいろなものを料理することで、食糧危機を乗り越え、住むエリアを拡大してきました。しかしそれでも、最近の現在の日本のように豊かな食糧事情を手に入れることはできませんでした。

その日本ですら、太平洋戦争後の食糧事情は厳しかったのです。庭を畑にし少しでも食料を手に入れ、また、金目のものを持って農家に出向き、食料と交換していた時代が70年ほど前にはありました。

その状態から抜け出し、半世紀ほど過ぎると、食糧事情が良くなると同時に、大量の情報に接し、ストレスが増え、そのためか肥満が問題になってきました。

そう言えばテレビで放送されている「ポツンと一軒家」では、肥満な人は見かけないですね。何かヒントがありそうですね!

厚木 元は愛甲神社三柱大明神と称された「林神社」

由緒(境内掲示板より)

当社は人皇十二代景行天皇二十五年七月竹内宿彌:東國勧察の時勧請したと伝えられている。延享年間記せしものに「北陸東方諸国の地形を定る時相模の國は東の堺たるに由りて東方守護のため東林山に此神を祭る。世に愛甲神社と号す云々」とあり。思うに当社は延喜式神名帳には載せられていないが、千有余年前勧請の古社である。

天正三年(一五七五)棟札を写したものに「日檀那相州森庄林之郷井上之苗裔○○○中之○在原業秀敬白大工下野○○○○○ 縫殿總宗作之寄進之天正三年○○○月吉日」とあり。この年を以て再建○したものと言われている。

元は愛甲神社三柱大明神と称され○○○○宮大神玉柱姫命も合祀せられ其の後林神社と称す。

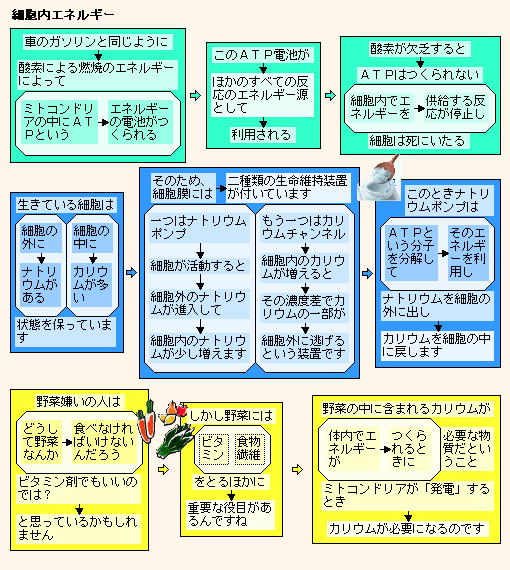

細胞内でエネルギーを供給するしくみ!

| 細胞内でエネルギーを供給するしくみ! |

自分達のからだのエネルギー消費量は、百万年以上もほとんど変化がないのに、生活で使用する消費エネルギーは、比較できないほど増えているのでしょう。

自給率が低い日本の生活エネルギー問題、やっかいですね。しかし、現状の生活スタイルを大きく変えてまでは対応しようとしていません。というより、そこまでは対応できませんね。

いま、江戸時代の生活スタイルをやってほしいといわれても、その生活スタイルすらよくわかりません。しかし、1950年代後半の三種の神器と言われた電化製品の利用が始まった生活スタイルなら、まだ経験者もいますので、なんとかなりそうです。

物流も含めて、もし現在の技術で1950年代後半の生活スタイルを行った場合、現代とどれほどエネルギー消費に差が出るのでしょうか?

鎌倉 比企能員の屋敷跡に「妙本寺」

この地は比企能員の屋敷跡で、比企一族の勢力の拡大を恐れた北条時政が、後継者問題を口実に1203年比企の乱で攻め滅ぼした。その後比企能員の末子の比企大学三郎能本が、日蓮上人の為と比企一族の霊を弔う為にお堂を建てたのが始まり。

お寺や神社の中には、霊を弔い、災いを防ぐという目的で建立されたものが多くあります。

医療が発達していない時代は、伝染病の原因が分からず、自分たちが手にかけた相手方の霊が仇を討つために、自分たちや、自分たちの子孫に、災いを及ぼしていると考えたのでしょう。敵方の霊を静かにさせておくため、莫大なお金を使い、お寺や神社を建立し、そこに敵方を祀り、災いが起きないよう祀ったのでしょう。