法然上人(浄土宗の開祖)が、四国に御流罪になったとき(鎌倉時代の初め)、その徳を慕われた後白川法皇の皇女 如念尼(にょねんに)公は、この島の南側、御寺(みでら)の光明坊にご来寺になって、讃岐(現在の香川県)から上人をお招きになりました。

上人は当地に庵を結び、御寺までお通いになって九十日の間、如念尼公に說法、ご教化されたと言われています。

その後三原の仏通寺(臨済宗)の末寺となっていた時期もあるようですが、江戸時代の初め頃、慶長年間(1607年)に再興され、伽藍が整えられました。本堂、庫裡はいずれも慶長年間の建築です。

カテゴリーアーカイブ: からだの散歩

鎌倉 例祭では神輿が海に入る「五所神社」

浄土寺山8合目あたりに巨石「不動岩」

鎌倉 仏の顔を納めている本尊の薬師如来「海蔵寺」

尾道 変化に富んだ天邪鬼が用水鉢の下に「浄泉寺」

厚木 「星下り寺」とも称される「妙伝寺」

福山 鞆 恵瓊が住持を務めた「安国寺」

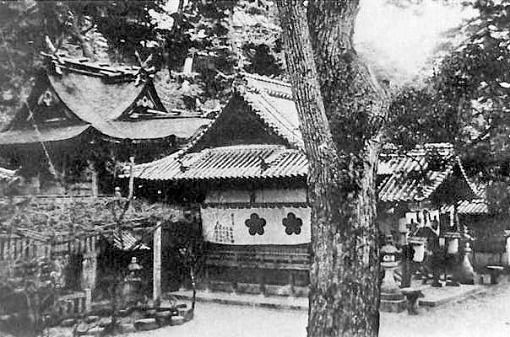

瑞雲山安国寺。元々は、無本覚心(法燈国師)を開山として、1273年に釈迦堂(仏殿)を、翌年に阿弥陀三尊像を造立した『金宝寺』が、備後安国寺の前身です。

その後、室町時代に「安国寺」と改めました。室町時代の末期に同寺は衰退するが、毛利輝元、安国寺 恵瓊が再興し、恵瓊が住持を務めていました。

恵瓊は戦国時代から安土桃山時代にかけての人物で、京都の東福寺と更には安芸と鞆の両安国寺の住持を兼務する臨済宗の僧でありながら、毛利氏三代(毛利元就・隆元・輝元)に仕えた武将としても名を馳せました。

更には豊臣秀吉にも重用され大変な実力者となりましたが、関ヶ原の戦い(1600年)で西軍に与し敗北。後に捕まり死罪となってしまいました。

鎌倉 元寇戦没者追悼のため創建した「円覚寺」

円覚寺の規模は、1283年には、正式な僧が100人、行者(あんじゃ)・人工が100人、その他の人が68人の合計268人でした。行者・人工とは、禅宗の寺で使われていた人達のことで、寺の様々な仕事をしていました。また、そのとき円覚寺で一年間に使う米の量は約1400石(約210 t)、銭は約1700貫文でした。このほかに寺の領地からは、大豆・まき・炭などが運ばれていました。

1323年、を望が完成し、1334年~1335年に描かれたとみられる「円覚寺境内絵図」によれば、総門・山門・仏殿・法堂などが一直線上に並び、総門と山門との両側には、東司(とうす)(便所)と浴室があり、山門と仏殿の左右には、僧堂と庫裏が並んで中国風に配置されていました。また、このころの塔頭の数は、40を超えていました。

尾道 各地の古建築を模した「耕三寺」

鎌倉 頼朝の娘大姫の守本尊を安置する「岩舟地蔵」

尾道の旧市街で唯一名前がある「蓮花坂」

鎌倉 山すそに開かれた寺「長谷寺」

尾道 路地にひっそりと水の神「辨天神社」

鎌倉 忍性が熊野本宮からお迎えした「熊野神社」

尾道 入口の豪壮な山門、ええもんは「福善寺」

厚木 天台宗の鎮守 山王権現を祀る「知恩寺」

【智恩寺山王大権現懸仏】

江戸時代には、智恩寺境内にあった山王社にまつられていた懸仏(かけぼとけ)が、現在では本堂の中に保存されています。

山王権現とは、日吉神社・日枝神社の祭神であり、権現とは仏・菩薩が化身してわが国の神として現れることを意味しています。また懸仏は銅などの円板上に、仏像・神像を半肉彫りにあらわし、柱や壁などにかけて礼拝したもので、特に鎌倉時代から室町時代にかけての資料が多く見られます。

「山王権現は、最澄が鎮守として祀った比叡山延暦寺の守護神」

山王権現とは、比叡山の麓にある日吉(ひえ)大社〔日枝神社〕のこと。最澄が開いた天台宗の根本道場、延暦寺の守護神になっています。

日吉大社は大山咋神(おおやまくいのかみ)を主神とする古い山岳信仰の神社で、神仏習合のかたちをとって山王権現とよばれ、貴族から庶民にいたるまで、広く崇敬を集めています。

鎌倉 念仏僧の代表者の一人「良忠上人御廟」

尾道 雷鳴、「くわばらくわばら」と「御袖天満宮」

菅原道真公着衣の袖をご神体とする神社で、大林宣彦監督の映画「転校生」で主人公が石段を転げ落ちるシーンのロケ地としても有名。またテレビアニメ「かみちゅ!」で境内モデルとなった神社。

雷が鳴ったとき、「くわばら、くわばら」と唱えませんか?

死後に雷神となった菅原道真は、復習のために各地に雷を落としたという伝説があります。

しかし、自分の領地桑原には落雷がなかったところから、「私はあなたの故郷の桑原に住んでいる者ですよ。雷を落とさないでください。」という願いを込めて「くわばら、くわばら」と唱えるようになった、ということです。

また、雷神が農家の井戸に落ちて農夫にふたをされてしまったとき、雷神が「自分は桑の木が嫌いなので、桑原と唱えたなら二度と落ちない」と誓った、という伝説によるとも言われています。

尾道では、前説が採用されているようです。

厚木 赤城大明神を祀る「依知神社」

鎌倉 竜巻や火災にあったりした「補陀洛寺」

文覚上人(は頼朝の挙兵をうながした人)の開山、源頼朝の開基。1181年に源頼朝の祈願所として創建。七堂伽を完備した大寺院だったが、火災や竜巻で多くの伽藍を失なった。当時は境内も1km四方あった。

本尊の十一面観音菩薩像や薬師如来像(行基の作)、日光・月光菩薩(運慶作)、地蔵像(空海作)などが安置されている。

源頼朝の供養をする位牌所。

「補陀洛」サンスクリット語で「ポータラカ」(観音菩薩が住むという南海上にある山のことで、観音浄土を意味する)。日本語に翻訳するとき「補陀洛」の字をあてた。

はじめは、阿弥陀仏の西方浄土が人々の信仰を集めるが、次第に南の補陀洛浄土への信仰が盛んになっていったという。