安元元(1175)年、春小松内府平重盛卿は、父・清盛が守護神として祀った厳島神社参詣の途次、旅の安全を祈願するため船を渡守の地に立ち寄った。重盛は西方の正覚山静観寺の七堂伽藍、空高くそびえ立つ五重の塔の偉容に打たれ、この地に滞在。静観寺(当時で創建370年を超えていた)境内に自作護身阿弥陀仏像を安置して一宇を建立し、その際記念に松の木を植えた。重盛は「もし、この松が天に伸びれば平家は栄え、地に這えば平家は衰退するだろう」と言い残す。(樹齢850年の偉容を誇っていたが、昭和二十九年の台風によって倒伏した。)

カテゴリーアーカイブ: 福山 鞆

福山 古くは澳(沖)の御堂と言われ「本願寺」

福山 鞆 最澄による創建「静観寺」

福山 鞆 オリジナルの観心行を行う「顕政寺」

福山 鞆 福山藩との結びつきが強かった「明圓寺」

福山 鞆 きつい坂や階段を上って行くと「医王寺」

福山 鞆 江戸時代の石造では全国最大級「常夜灯」

福山 鞆 かわいい石仏立ちが「正法寺」

福山 鞆 福島正則が埋め立て陸続きに「圓福寺」

当寺院の建つ場所は大可島といい、鞆港の入り口に浮かぶ島だった。頂きには海城が築かれており、南北朝時代には北朝・足利幕府軍と南朝・後醍醐天皇軍との合戦の舞台となりました。

戦国時代には村上水軍の一族がこの海城を拠点にして、海上交通の要所・鞆の浦一帯の海上権を握っていました。

福島正則が鞆城を築いた慶長年間(1600年頃)に、埋め立てによって大可島が陸続きとなりました。城は廃城となり、慶長15年(1610年)頃に大可島城(たいがしましろ)の跡地に移転し、建造されたと伝えられています。江戸時代は真言宗明王院の末寺となっていました。朝鮮通信使が来日した際には上官が宿泊しました。

いろは丸沈没事件の談判の際、紀州藩の宿舎に使用されました。

福山 鞆 ふわりとした空気が流れる「慈徳院」

福山 「鞆の大仏」とも阿彌陀如来坐像「阿弥陀寺」

福山 航海の安全を祈る「陸奥稲荷神社」

福山 江戸時代末に建築された建物「鞆の津の商家」

福山 鞆 朝鮮通信使の常宿でもあった「南禅坊」

福山 鞆 いろは丸事件の談判をした「福善寺対潮楼」

福山 鞆 鞆の浦で2番目に古いお寺「医王寺」

福山 最古の長い歴史を持つ港町「鞆の浦」

福山 石仏を網で引き上げ岬に安置「阿武兎観音」

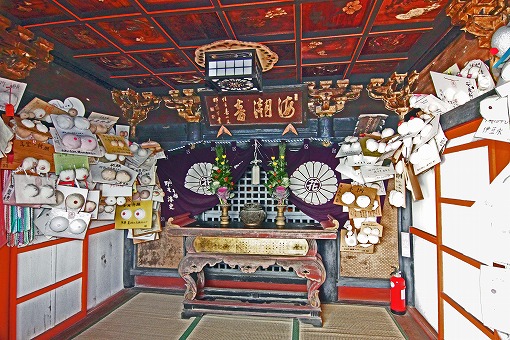

| けわしい海食崖が続く沼隈半島の南端、阿伏兎岬は奇勝として知られ、岬の突端の断崖に立つ磐台寺観音堂は阿伏兎観音と呼ばれ、昔から海上交通の人びとの信仰を多く集めてきた。 観音堂は、寛和の頃(986)花山法皇が、このあたり一帯の海上を往来する船の航海安全を祈願して岬の岩上に十一面観音石像を安置したのが開基と伝える。 後、毛利輝元が再興し、福山藩主の水野勝種によって、現在の磐台寺境内の形をほぼ整えた。 磐台寺観音堂と客殿は、室町時代の建築様式で知られている。 本尊の十一面観音は、子授け・安産.航海安全の祈願所として広く信仰を集めてきた。壁一面に、奉納された“おっぱい絵馬”が飾られています。 朱塗りの観音堂は、海からの眺望は絶品で、観音堂の眼下に広がる燧灘の展望もすばらしい。 |