済法寺の裏山斜面の自然岩に多くの磨崖の羅漢像が刻まれています。 済法寺の裏山の一面に広がる巨岩に、釈迦如来座像を頂点として、4段ぐらいの岩群に、光背状に彫りくぼめて半肉彫りする十六羅漢磨崖仏があり、江戸時代の尾道石工の技術の切れをノミ跡に見ることができます。

ただし注意が必要です。見学用の道がないので山で遊んだ経験のある人はともかく、山遊びの経験がない人は、双眼鏡など準備して下から見てください。特に枯れ葉が落ちているシーズンは、滑りやすいので注意してください。

カテゴリーアーカイブ: 尾道

尾道 浄土寺山の八合目あたりの巨岩に「不動岩」

尾道 天邪鬼が用水鉢の下に「浄泉寺」

2022年3月新しい展望台が「千光寺山 山頂」

福山 鞆の大仏とも、阿彌陀如来坐像「阿弥陀寺」

尾道 もとは祇園社、祭は今も祇園祭「八阪神社」

尾道 天保の大飢饉の慈善事業で本堂を建築「慈観寺」

本堂は、天保の大飢聾の際に、慧善事業とし豪商橋本竹下(ちっか)が出資して建築されたもの。入母屋造、本瓦葺(平瓦と丸瓦を交互に使う)の二重屋根を持ち、虹梁や蟇股(かえるまた=柱や屋根の重さを支える部材)には忙ぎやかな彫刻が施されている。

江戸時代、天保の大飢饉の際、尾道地方にも困窮の難民が多く出たが、当時の町年寄橋本・竹下は、その救済事業として本堂の改築を発願し、1834年工を起し1837年竣工したのが現在の本堂である。竹下はこの工事に難民を人夫として雇用し、尾道では一人の餓死者も出さなかった。 本堂は、天保の大飢聾の際に、慧善事業とし豪商橋本竹下(ちっか)が出資して建築されたもの。入母屋造、本瓦葺(平瓦と丸瓦を交互に使う)の二重屋根を持ち、虹梁や蟇股(かえるまた=柱や屋根の重さを支える部材)には忙ぎやかな彫刻が施されている。

江戸時代、天保の大飢饉の際、尾道地方にも困窮の難民が多く出たが、当時の町年寄橋本・竹下は、その救済事業として本堂の改築を発願し、1834年工を起し1837年竣工したのが現在の本堂である。竹下はこの工事に難民を人夫として雇用し、尾道では一人の餓死者も出さなかった。

尾道 豪商の寄進で再建〈持善院〉

尾道 尾道で最初にできた神社「艮神社」

尾道 加藤清正を祀る清正公堂がある「妙宣寺」

尾道 裏山の岩に彫られた十六羅漢「済法寺裏山」

尾道 千光寺山、たたくとポンポンと鳴く「鼓岩」

鼓岩(つづみ岩)、別名ポンポン岩と呼ばれ、岩の上を石で打つと「ポンポン」と鼓のような音がします。

右側の岩の傷は大阪城築城の時、石垣材として搬出すべく割りかけたノミの跡だといわれています。

「鼓岩(つづみ岩)=ぽんぽん岩」 映画監督:大林宣彦

尾道の、海や町を見降ろす千光寺山の中腹に、ぽんぽん岩と呼ばれる大岩がある。小石を握ってその岩の真ん中を破くとぽんぽんと音がするので、そう呼ばれるのである。それはきっと、岩の内部が空洞になっている故なのだが、ぼくにはそれがまるで岩の声のように聞こえる。面白くて、楽しくて、そして恐ろしい。

だから、こどもの頃から、ぼくはこのぽんぽん岩が大好きだった。面白くて楽しいだけでは駄目。こどもは恐ろしいものに心ひかれるのである。

尾道 瀬戸内が楽しめる向島一周自転車旅!

尾道 日比崎中学校の裏山に「石仏群」

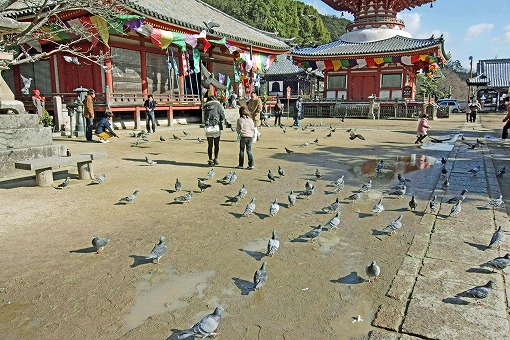

尾道 江戸時代、伝書鳩と米相場 「浄土寺」

伝書鳩と米相場 広島県尾道市 浄土寺

江戸時代のことです。お米の商いをしている商人が浄土寺におまいりに行きました。

お和尚さんに奉納のお金を渡すとき「大阪の米相場が安いんで、これだけしか奉納ができないんです、申し訳ございません」と言って渡しました。

和尚さんは「どうもありがとう、でも大変ですね。ところで大阪の米相場って、そんなに上がり下がりするんですか?」と言いました。

すると「米相場はそうなんですよ、米の相場が分かれば、もっと安心して商いができるのですがね」と言いました。

すると、和尚さんは「このお寺の言い伝えに、源氏が伝書鳩を使って連絡をしていたっていう話が伝わっています。どうですか、伝書鳩を使ってみたらどうですか」といました。

すると、大阪の商人は「伝書鳩は江戸幕府が禁止してるんだよ、残念だなぁ」と言いました。

詳しく聞きますと、「大阪で伝書鳩を使った商人が捕らえられて、大きな処罰をされたそうです。そのため今は一切そんなことはしてない、無理だ!」と言いました。

すると、大阪の商人は「伝書鳩は江戸幕府が禁止してるんだよ、残念だなぁ」と言いました。………

尾道 村上水軍、その後の回漕問屋としても信仰「光明寺」

834~847年、円仁和尚の草創といわれています。元々は天台宗のお寺でしたが、鎌倉時代の末期の建武3年(1336年)2月、足利尊氏の従軍僧だった道宗雙救上人が今川貞世と共に、光明寺に足を止めたとき智海和尚を助け、自らが大願主となり光明寺を再興し、浄土宗へと改宗しました。

室町時代には村上水軍の信仰を集、1588年、豊臣秀吉の「海上鎮圧令」により武士を捨て回漕問屋へと生業を変えた後も檀家として寺を支えました。

海上鎮圧令(海賊取締令・海賊停止令)とは、1588年(天正16年)に豊臣秀吉が倭寇に対し

①豊臣氏に従い、大名となる

②豊臣政権の大名の家臣となる

③武装を放棄し、百姓になる

この3つを迫った政策です。

尾道 よく「見よう・言おう・聞こう」三猿の教え「大山寺」

尾道 山門は「ええもん」と呼ばれる「福善寺

尾道 瀬戸田 ここは日本か?「未来心の丘」

未来心の丘。

境内北方に位置する。瀬戸田の町と瀬戸内海を見渡せるイタリア産大理石を用いた環境芸術。彫刻家杭谷一東の作。

制作にあたって、「金は出すが、口は出さない。」と言って制作を依頼したとか。イタリアで制作し、ここで組み立て、調整した。

仏教護法の十二天よりテーマが設定されているようです。「十二天」とは、古代インドの聖典ヴェーダに登場していた神々が仏教に取り入れられ、十二天となりました。

中国では唐代に成立し、日本には平安時代前期に持ち込まれたそうです。

東西南北などの八方位に、天・地と、さらに昼・夜が加わって、十二天のかたちができあがりました。密教では曼荼羅(まんだら)に描かれ、主要な地位を占めています。