834~847年、円仁和尚の草創といわれています。元々は天台宗のお寺でしたが、鎌倉時代の末期の建武3年(1336年)2月、足利尊氏の従軍僧だった道宗雙救上人が今川貞世と共に、光明寺に足を止めたとき智海和尚を助け、自らが大願主となり光明寺を再興し、浄土宗へと改宗しました。

室町時代には村上水軍の信仰を集め、1588年、豊臣秀吉の「海上鎮圧令」により武士を捨て回漕問屋へと生業を変えた後も檀家として寺を支えました.

江戸時代に檀家制度が出来る前は、お寺を維持するためには、今で言うビジネスの感覚が重要だったのでしょうね。そのためか、村上水軍と結びついたのでしょうか?

カテゴリーアーカイブ: 尾道

尾道 自然石に刻まれた25の文学碑「文学の小路」

尾道最大の磨崖仏、浄土寺山「不動岩」

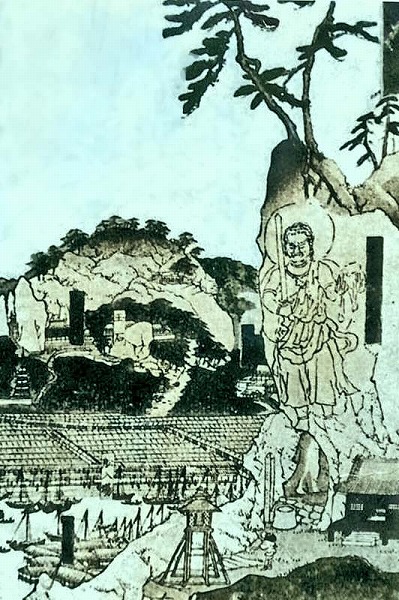

江戸末期の木版画にはすでに描かれており、年号作者らと岩のまわりをみまわしたものの発見できず。

(岩の向きと背景は、現実には一致しません)

浄土寺山は瑠璃山の別名をもつ。浄土寺山8合目あたりに巨石が「不動岩」です。巨岩に不動明王が刻まれています。

不動明王は、真言宗をはじめ、天台宗、禅宗、日蓮宗等の日本仏教の諸派および修験道で幅広く信仰されています。

密教の根本尊である大日如来の化身で「お不動さん」の名で親しまれ、大日大聖不動明王、無動明王、無動尊、不動尊などとも呼ばれており、特に日本において根強い信仰を得ております。真言宗では大日如来の脇待として、天台宗では在家の本尊として置かれる事もあります。

浄土寺山の麓に真言宗の浄土寺があり、不動明王を刻み込んだのでしょうか。

この巨石の上部が展望台になっています。上から岩を見ると、大阪城築城のため岩を割ろうとしたのか、彫ったくぼみがいくつかあります。

尾道 向島とを結ぶ航路「福本渡船」廃止になります!

尾道 隠された謎があるのか? 向島「岩屋山」

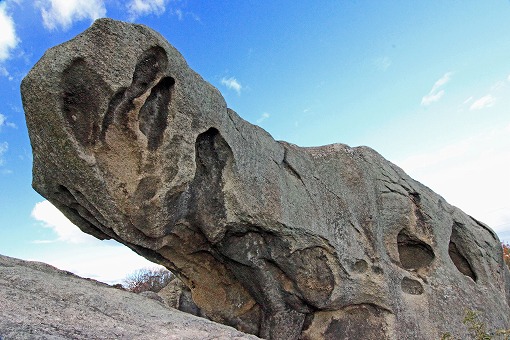

岩屋巨石ははるか昔に人が造形したと考えられている岩です。

それは人造の傷跡があることから推測され、岩屋巨石のその造形は古代太陽信仰に基づいた太陽の周期とリンクしたものになっており、古代人の歴の知識が込められていると考えられます。

また、この岩屋山の山頂には尾道水道を見渡せる絶景のパノラマビューがあり、尾道三山の寺院(千光寺、西郷寺、浄土寺)と、この岩屋山との不思議な関係を眺望することができます。

(「岩屋山ミステリーツアー」の案内板より)

尾道 五百羅漢の群像がある「天寧寺」

尾道 よく「見よう・言おう・聞こう」三猿の教え「大山寺」

尾道 咸臨丸へ便乗、帰国後英語塾をした「正授院」

1394年の開基で、もとは禅宗であったが、1596~1614年純誉によって浄土宗に改宗された。

本尊は阿弥陀如来。1698~1703年の頃、中興諦誉良頓が発願し常念仏を始めた。

江戸増上寺法王祐天上人がこのことを賞し、五代将軍綱吉やその母桂昌院にも上申して、家康、秀忠、家光、家綱の歴代将軍とその御台所の尊碑、仏像並びに葵紋付香爐などを下賜された。

この寺の了般は累進して増上寺四十二世の法主となり大僧正に昇爵した。

鐘楼の南には常念仏一万日ごとに一基、合わせた五基の石柱が並び立ち五万日常念仏成就の功を物語っている。

このお寺さんの鐘楼のそばを奥の方に入っていくと、ちょっと意外な場所を発見します。

見過ごしてしまいそうなところを発見するとわくわくします。

尾道 「完璧は災いの元」と石工の祈り「御袖天満宮」

尾道 四十八夜念仏修行ののち入水往生「信行寺」

1596~1614年に住職称住がこの草庵で四十八夜念仏修行をしたとき、その満願の暁方、阿弥陀如来の来迎に逢い、結集と共に入水往生したが、その時結集の中の一人は現世に残ってこの庵を相続せよというので、行欣が残ることになり、1603年現在地の下の山陽線路上の辺に移った。

「浄土宗」は、誰でも悟りに至ることができる教えで、自分の力だけでは無理でも、阿弥陀仏の力を借り、阿弥陀仏が私たちのために用意いただいた極楽で修行するなら、私たちでも悟れるであろう、という教えです。

では、その阿弥陀仏とはどのような仏かと申しますと、私たちのような修行に堪え得ない普通の者を救おうとして修行を積まれ、仏となられた方です。

多くの仏の中で、特に阿弥陀仏に依るのは、まさに阿弥陀仏が私たちのような凡夫を救おうとされているからといえます。阿弥陀仏は、どこにいる人にも届く救いの光明を常に発し続けておられます、と。

尾道 瀬戸田 地下の巡礼「耕三寺 千仏洞地獄峡」

尾道 裏山に岩に刻まれた仏像群が「済法寺」

尾道 三人の義賊、三つ首様をを祀る「海福寺」

入母屋造、瓦葺で、中央後方の部屋が仏間になっている。一番の特徴は、幅の広い縁側(広縁・ひろえん)の上に、ー枚ものの板をとりつけた鏡天井を設け、虹梁(こうりょう・緩やかな弧をえがいた梁)と桁でその天井を支えている点である。全体的に非常に簡素な造リだが、江戸時代の時宗本堂の遺構としては全国的にみても貴重である。

本堂の西側にある「三ツ首様」は処刑された盗賊の首をまつったもの。1828年の頃、尾道地方に想兵衛・亀蔵・利助という三人の盗賊がいたが、一風変わった連中で常に貧者に施しをしていた。

三人が捕らえられ処刑された夜、この寺の住職勘応の夢枕に三人の霊が現れて、「我々三人の首を埋葬供養されたら、首より上の病を癒すであろう」と告げたので、住職は三人の首を請い受けて本堂の横に埋葬し、三人の戒名を刻んでねんごろに供養した。それから霊験まことにあらたかであるので「三ツ首様」はお香の煙が絶えない。

尾道 「かたい門は持光寺」童歌に唄われた「持光寺」

持光寺の石の門(延命門)

「ええ門は福善寺、かたい門は持光寺」…童歌までに唄われた同寺の門はそのものズバリ、主体だけ17個からなる花崗岩を組みあわせトンネル状に築きあげた石の門。全巾が5m、奥行き3.5m、高さ3.5mで、通路が巾3m、高さ2.8m。これだけの石を据え微塵の狂いを生じてないあたり、基礎に相当の配慮がはらわれているのだろう。約三百年前に建てられたものであろうが、当時の築構技術の粋をあつめた“石の町”ならでの逸品。

付近の古老のはなしでは、門の上に柱をたてるためのものであろう穴が数個あったと聞かされ、梯子を借りて屋根まで登つたが、薄くセメントがはられ穴の確認はできなかつたが、おそらく天寧寺などで見られるように鐘楼門にする計画であったのが石の基礎だけ出来あがったところで挫折したのであろう。

尾道 海上3分の航海を体験しませんか「福本渡船」

今年(2025年)3月末で、135年の歴史を閉じることになりました。

【概要】 尾道駅前広場の東端付近から少し東に行くと、向島の小歌島(おかじま)とを結ぶ航路があります。3つある航路の中で最も運賃が安い渡船でもあります。尾道側桟橋入口の赤く塗られたゲートが特徴です。

【運賃】 ・旅客運賃:大人60円,小児30円

・自転車(手荷物扱い) +10円

※大人のサイクリスト1人 → 旅客運賃60円+自転車代10円=70円

【支払い方法・場所】

・歩行者、自転車の方の支払いは向島側桟橋入口にある料金所で行います。

・原付・バイク・自動車の方は船上で集金係りの人が集めます。

【ダイヤ】・月曜日~土曜日:6:30~20:00 運航(約10分間隔)

・日曜日:終日運航休止

になっているようです。(変更されますので、注意!)

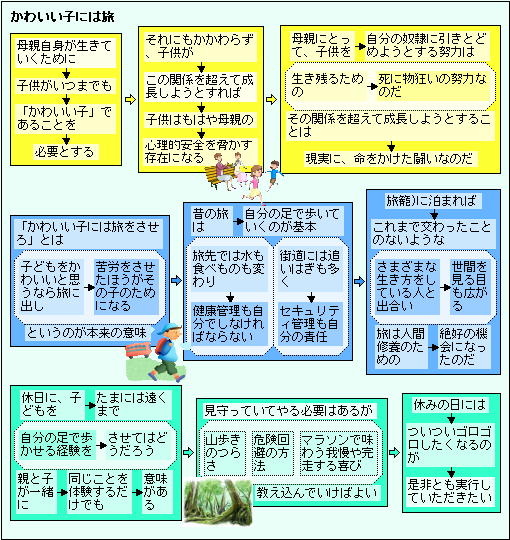

「かわいい子には旅をさせろ」とは!

尾道 応神天皇休息の地「亀山(久保)八幡神社」

大草鞋の大男がいるよ、悪いことはダメ「西国寺山門」

尾道 瀬戸田 1936年に建立が始められた「耕三寺」

尾道 日比崎中学校の裏山に「竜王山の石仏群」

この竜王山は広島県尾道市日比崎町にある山で標高144.6mです。(尾道市には「竜王山」という名前の山が5つもあります。)

竜王山は、四国の石鎚山を信仰する人々の修験道場でした。竜王山の霊場の石垣の上には石造りの石鎚社があり、その周りには石鎚権現や修験道に関わる石仏などが数十体、林立しています。石鎚山は役行者が開いた神仏習合の修験の道場で、石鎚権現として全国で信仰を集めていました。

竜王山の五大明王は浮き彫り像で、不動明王は上部を浅い山型にした板状の石材を使い半肉彫りです。他の明王は船型の半肉彫りです。降三世明王は大自在天とその妃、烏摩を踏みつけて立つ三面八臂像で、軍荼利明王は一面十臂像、金剛夜叉明王は三面八臂像で、それぞれ火焔光背を負うています。細部まで丁寧に彫られた明王像で、大威徳明王は不動明王と降三世明王の後ろに隠れるように置かれています。