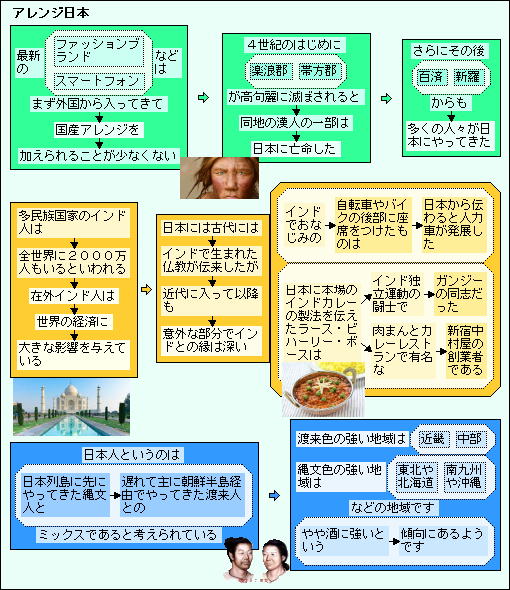

日本は、外国から入ってきた文化に、日本のアレンジを加えることが殆どです。

中国や朝鮮半島で政変が起こったとき、日本に亡命してくる人達が少なくなかったようです。

亡命してきた人達は、日本の自然条件がかなり異なるため、材料や流通ルートも異なってしまいます。

そのため、日本の人達と一緒に工夫し、日本で採れる材料をもとに、運びやすく、長持ちする商品を作ってきたのでしょう。そして、和食の文化を育ててきたのでしょう。

そのやり方が他の産業にも普及し、日本独自の文化を創り上げたのでしょう。

もっと、日本各地の自然環境にあった文化を大事にしたいですね!