道路拡張によって東京都文京区白山にあったお寺を1974年2月に移転

紀州徳川頼房の祈願所として創建、戦災によって本尊、寺宝、寺史などを消失している。

ここにはかって室町時代まで、律宗の多宝寺があった。裏山には石の造形物があるが、道が整備されていないようです。

旧本尊は妙見北辰菩薩、現在は日蓮坐像。妙見北辰菩薩は 1945年(昭和20年)の戦災で焼失してしまったとのことです。妙見北辰菩薩は、源頼朝や日蓮が崇拝し、日蓮宗の寺院によくみられます。

2月 2024のアーカイブ

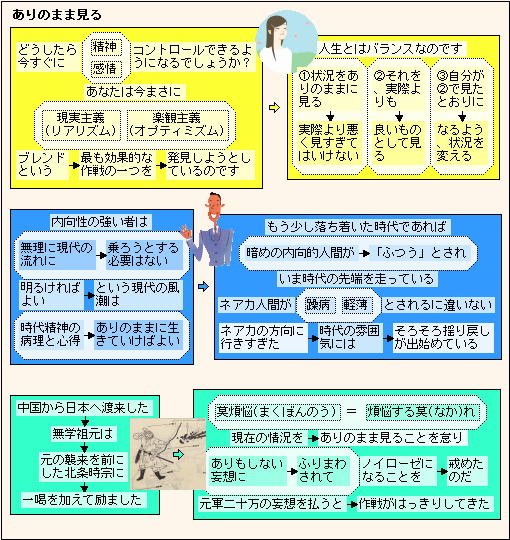

現在の情況をありのまま見ること!

福山 万葉集にも歌われた「昔の鞆の港」

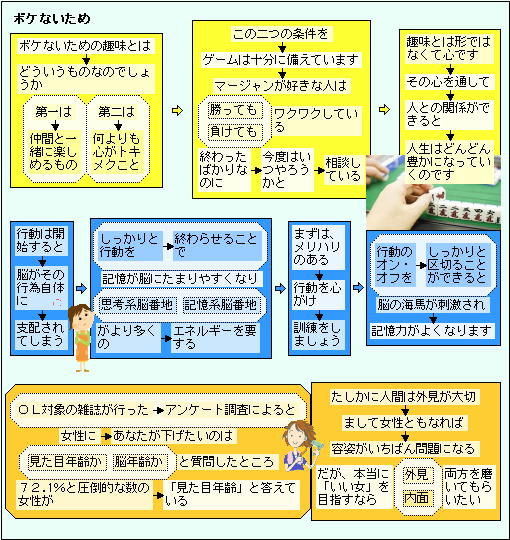

ボケないための趣味と行動!

厚木 幽静な寺院としての景観を伝える「龍鳳寺」

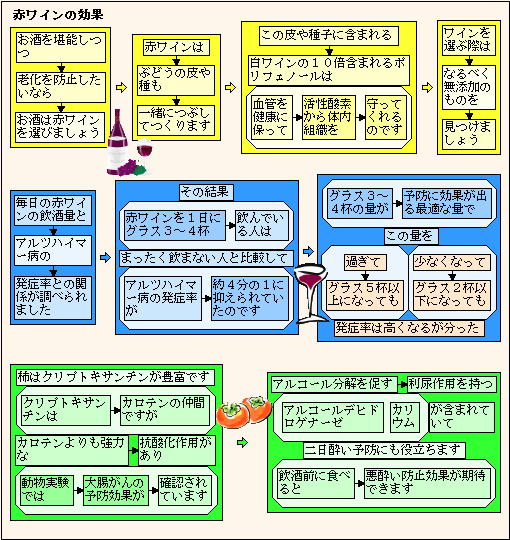

赤ワインの飲酒量とその効果!

お酒を飲むのなら赤ワインが良いと言われています。赤ワインを1日3~4杯飲むことがアルツハイマー病の防止に最も効果的だとか。

また、柿はアルコールを分解する物質が豊富なようです。

高年齢化の時代、からだと頭の健康は維持したいものです。

ところで、生成AIは頭にどのような影響を与えるのでしょうか? 今ですらnet検索では、AIが使われているのか情報が絞り込まれています。

日本語は、同じ単語がいろいろな場面で使われ、意味も少し違う場合もあるのですが、NET検索では、同じ意味のものが絞られてきます。

そのような環境が促進され、高度になって行くと、人の頭の働きはどのようになるのでしょうか?

それが認知症につながることはないのでしょうか?

鎌倉 平政子(北条政子)の墓がある「寿福寺」

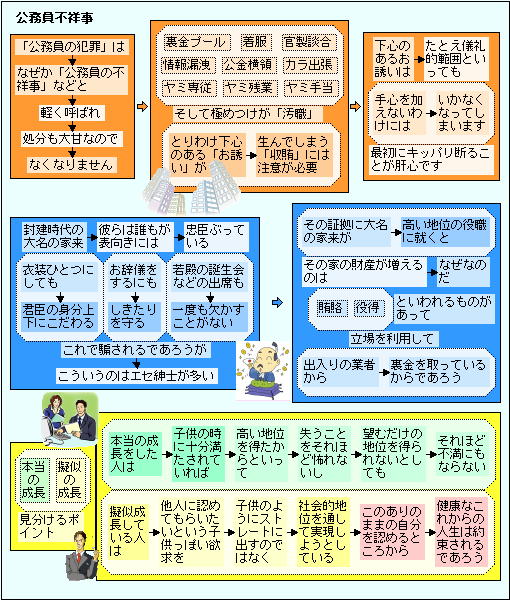

なぜか「公務員の不祥事」処分が大甘!

公務員の不祥事の中に、政治家の不祥事もあります。政治家の不祥事は、歴史も長く、いろいろな国で発生しているようです。この不祥事を利用し、民主主義で政権を手に入れようとするのは、基本中の基本なのでしょうね。

ところで、自由民主党の政治資金パーティーが、裏金として問題になっていますが、なぜ株主が手に入れられる情報と同じレベルの情報を、有権者が手に入れることができないのでしょうか? むかしは紙での報告でしたから経費が相当かかりましたが、現在はネットで有権者に公開することは、それほど経費はかかりません。

批判している野党員はどの程度公開しているのでしょうか? 野党議員全員が早く公開してしまえば、与党議員も公開せざるをえません。公認会計士の費用はかかりますが!

尾道 艮神社から天寧寺塔「猫の細道」

尾道には「猫の細道」と名づけられた小道があります。

生きている猫の他に、猫を書いた石が所々にあります。作家の園山春二先生によって生み出されものです。

福石猫の作り方は、日本海の荒波に長い年月もまれ、丸くなった石を拾ってきて、約半年間塩抜きをし、その後、特殊な絵の具で三度塗り重ね、作り上げていくそうで、福石猫が完成されるまでには、約1年もかるそうです。

ひとつひとつ丹念に作られていき、最後に艮神社でお祓いをうけ、晴れて福石猫となって、尾道に住んでいるのです。

縁起物の中の横綱といえば、それは招き猫。招き猫の置きものは江戸時代、江戸で誕生したようですが、どのようにして生まれたのかははっきりしていません。

天明年間(1781~89年)、江戸両国の二つの妓楼(ぎろう)(本所回向院(ほんじょえこういん)前、一つ目弁天前)で、大きな招き猫を店頭に飾りました。それが評判になり、妓楼は大いに繁盛したといいます。一説に、これが招き猫の起こりとされているのです。

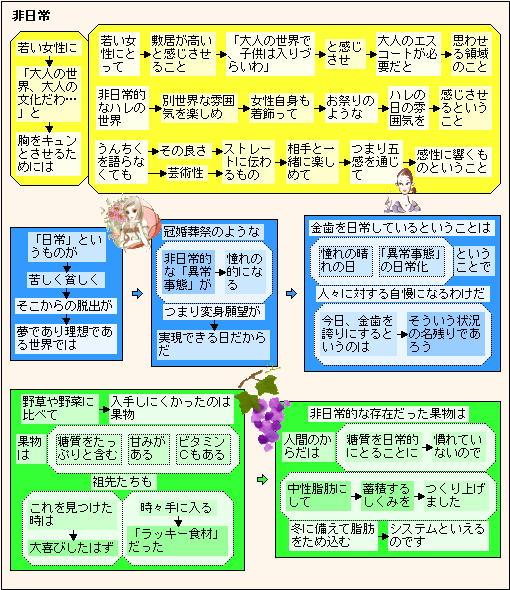

「非日常」というもの!

鎌倉 円覚寺の塔頭の中でも最も古い「白雲庵」

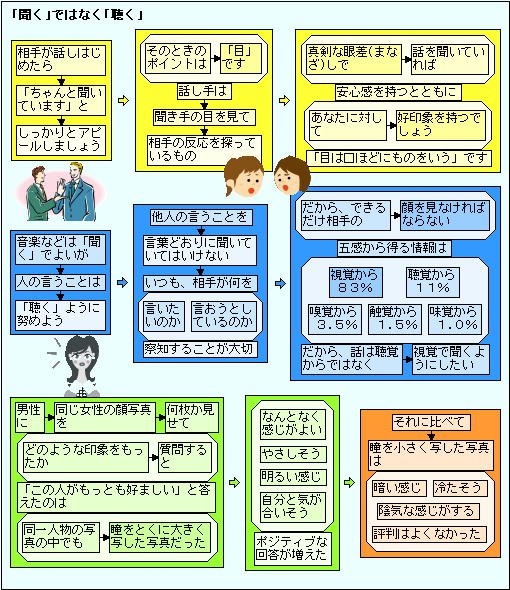

人の言うことは「聞く」ではなく、「聴く」!

福山 戦国時代、安国寺恵瓊が再興した「安国寺」

この安国寺の歴史が再発見されたのは1949(昭和24)年。解体修理が行われた安国寺の阿弥陀三尊像の中から古文書が見つかった時である。

安国寺は本来、金宝寺。室町時代に寺社名、歴史が書き換えられたと分かった。

阿弥陀三尊像、法燈国師坐像やこれらを収める釈迦堂など、安国寺は国、県指定文化財を蔵するが、すべて金宝寺時代のものだと判明した。

(「知っとく? ふくやま」 監修 松本卓臣/平井隆夫より)

安国寺の住持を務めていた安国寺 恵瓊(あんこくじ えけい)という人物。

恵瓊は戦国時代から安土桃山時代にかけての人物で、京都の東福寺と更には安芸と鞆の両安国寺の住持を兼務する臨済宗の僧でありながら、毛利氏三代(毛利元就・隆元・輝元)に仕えた武将としても名を馳せました。

更には豊臣秀吉にも重用され大変な実力者となりましたが、関ヶ原の戦い(1600年)で西軍の拡大に暗躍(ひそかに策動)したが敗北。後に捕まり死罪となってしまいました。

それにより安国寺は衰退。東福寺の力が薄れた安国寺が江戸初期に京都妙心寺の末寺となったことから、安国寺と関わりが深かった当寺もそれと同じ道をたどり、東福寺派から妙心寺派へと改まったものと考えられます。

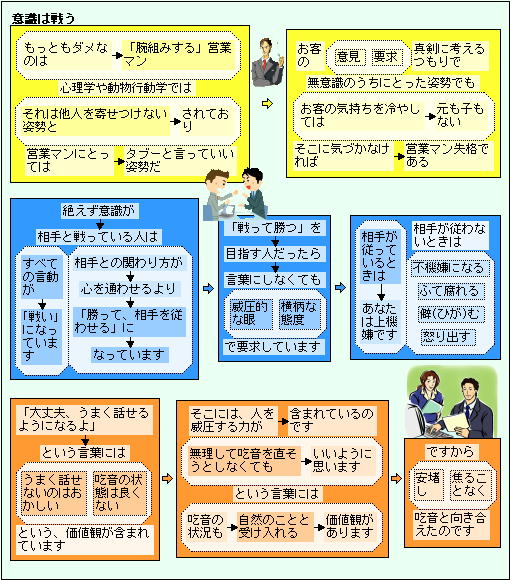

絶えず意識が相手と戦っている人!

鎌倉 七堂伽藍の大寺だった「海蔵寺」

海蔵寺は臨済宗建長寺派の寺です。この寺は、1253年に鎌倉幕府六代将軍宗尊親王の命によって、藤原仲能(道知禅師)が願主となって、七堂伽藍の大寺を建立したが1333年5月、鎌倉滅亡の際の兵火によって全焼してしまった。

本堂は龍護殿(りゅうごでん)とも呼ばれ、関東大震災で倒壊した後、1925年(大正14年)に再建されました。

本堂には、中央に開山である心昭空外坐像その前にタイから伝わったといわれる銅造釈迦如来(しゃかにょらい)像、右の方に厨子(ずし)に入った十一面観音菩薩(かんのんぼさつ)立像(りゅうぞう)などがまつられ、堂内の襖(ふすま)には竜や牡丹(ぼたん)とか唐獅子(からじし)などが描かれています。

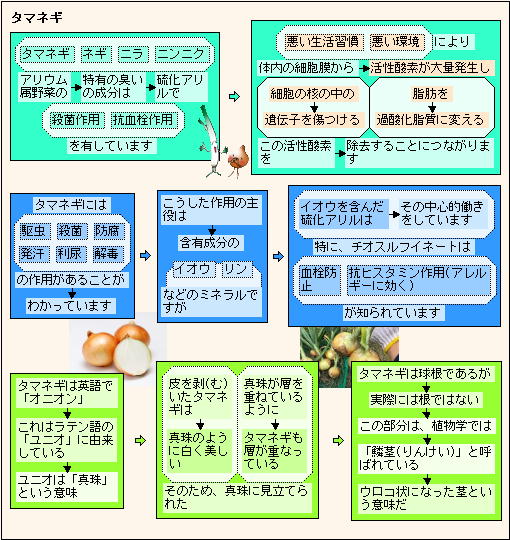

タマネギの健康作用!

尾道 古寺巡りコース「持光寺 → 光明寺へ」

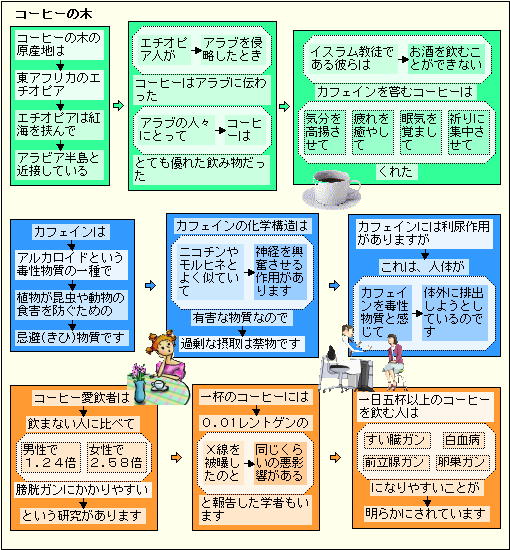

コーヒーの木の原産地はエチオピア!

厚木 古くは「赤城明神社」といいった「依知神社」

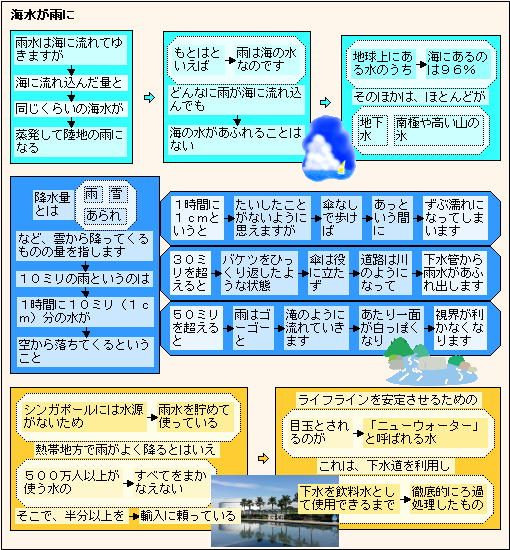

海水が蒸発して陸地の雨になる!

温暖化で、今までの感覚では、過ごせなくなってきたようです。これに災害がプラスされると、今までの災害対策では、乗り切れないと考えないといけないのでしょうね。

雨の降り方も変化しているので、洪水対策だけでなく、断水対策も日常的に考えていなくてはいけないのでしょうね。

高層住宅など、停電が重なってしまうと、水を運ばなくてはなりません。

また、現在でも水道が数十キロ先、あるいは100km以上離れたところから来ている地域もあり、その水源が涸れた場合、もっと遠くから、クルマで運ぶことになりますが、可能なのでしょうか?

シンガポールのように、海水の飲料水化を準備しなくてはいけない時期に、来ているのでしょうか?