地位が上がれば、収入・名誉も上昇、尊敬されるという世の中。この方式を打ち破っていたのが徳川家康。

収入の多い10万石以上は外様大名、幕府の重要な地位には就くことが出来なかった。老中になれる大名は、数万石の譜代大名。

また、名誉は「武士は食わねど高楊枝」という言葉があるように、江戸時代の武士は、下の者でも名誉をめちゃくちゃ大事に考えており、その反対に恥をひどく嫌いました。

上位のものに、権力・財力・名誉が集中することの危うさを、完全に避けるシステムを作り上げることで、安定して時代を造り上げたのでしょう。

独裁国家を否定することで、平和な社会をつくりあげることに成功したのでしょうね!

2023年のアーカイブ

鎌倉 龍口寺輪番八ヶ寺の一つ「東漸寺」

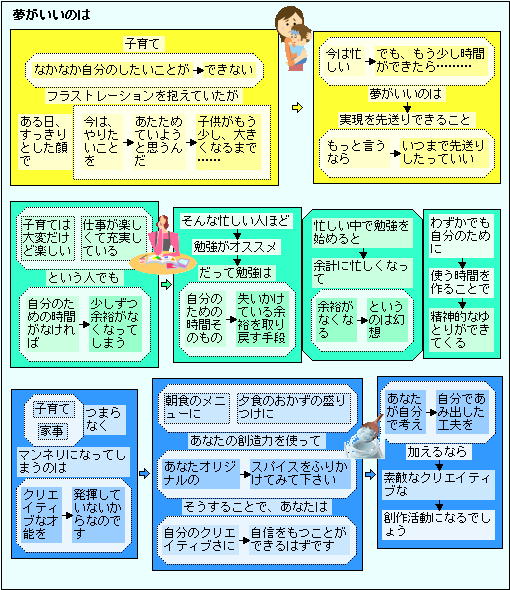

夢がいいのは実現を先送りできること!

尾道 よく「見よう・言おう・聞こう」三猿の教え「大山寺」

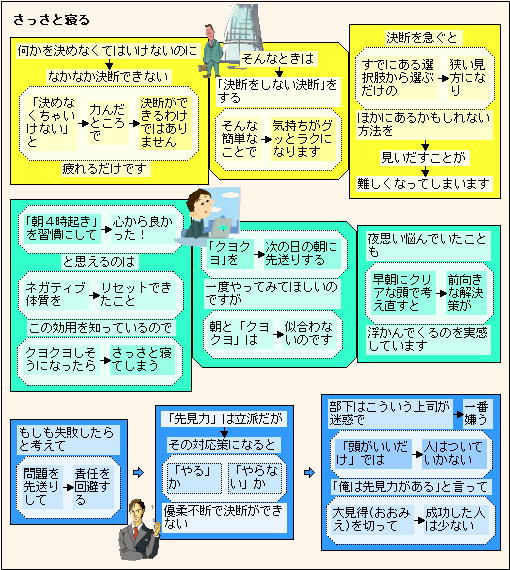

クヨクヨしそうになったらさっさと寝る!

鎌倉 開基は足利尊氏か「長寿禅寺」

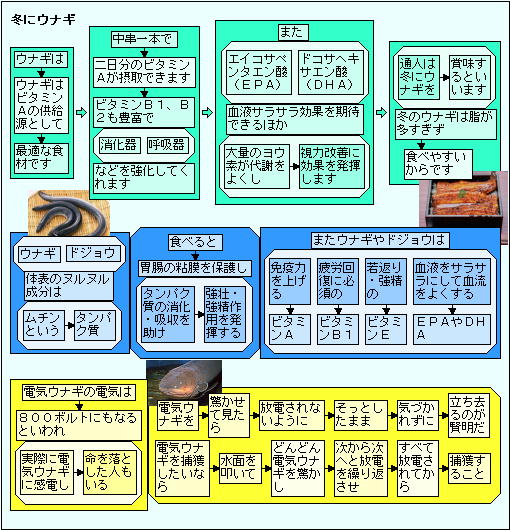

通人は冬にウナギを賞味する!

福山 鞆 明治八年に官命によって社名が「沼名前神社」

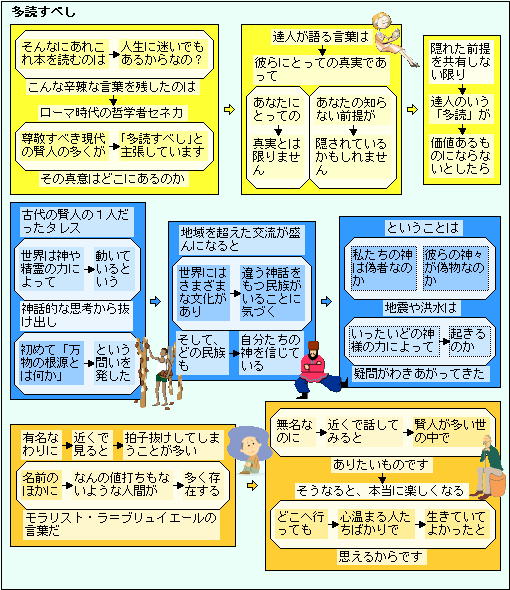

そんなにあれこれ本を読むのは?

厚木 1891年に建てられた「岸邸」初春にはおひな様が!

岸家住宅は、広大な屋敷の入リロに薬医門を構え、主屋の他に土蔵3棟があります。建築年代は、「本宅上棟式祝儀受納帳」や棟札などから、主屋が明治24年(1891)、薬医門が明治19年(1886)と考えられます。

主屋は二階屋で、二階は寄棟造瓦葺、一階は銅板葺(一部鉄板葺)です。基本的な間取りは一階が土間を持つ六間取り、二階は10畳2室、12.5畳1室で、客座敷にはそれぞれ床の間・違い棚・書院が設けられており、ナカノマと呼ばれる部屋には、客用の正式な玄関である式台の変形した玄関がついています。

使用されている木材の質や仕上げは上質で、3尺幅の神代杉や楠木一枚板の戸が見られ、また、市松模様の赤色ガラスや欄間の彫刻や細工をど随所に凝った意匠が見られます。

「文化財散策ガイドあつぎ」(厚木市教育委員会発行)より

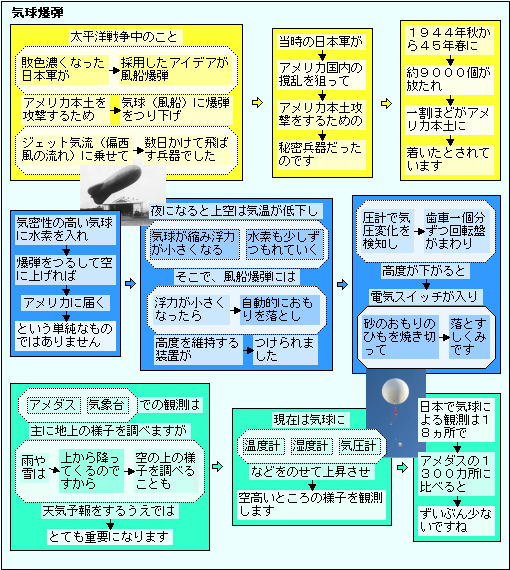

アメリカ本土攻撃をするための気球爆弾!

鎌倉 鎌倉の北西から武蔵方面に抜ける「化粧坂」

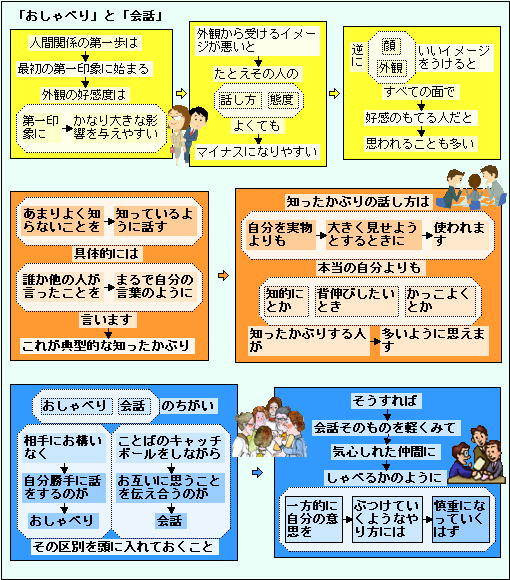

「おしゃべり」と「会話」のちがい!

尾道 山門は「ええもん」と呼ばれる「福善寺

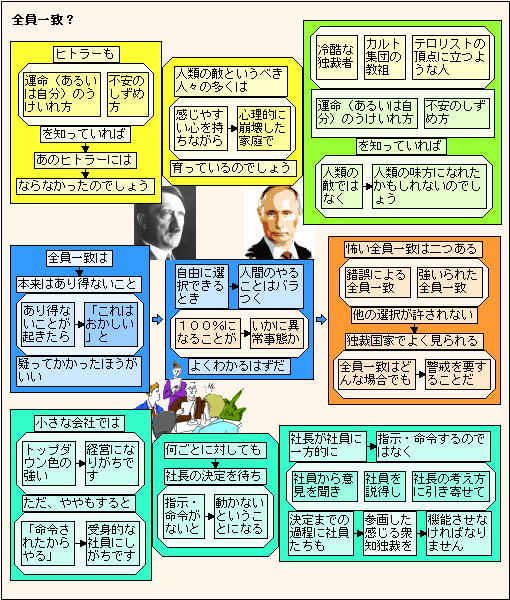

全員一致は本来はあり得ないこと!

日本は「根回し」文化の国です。根回しには談合もあります。『日本書紀』の時代から談合の国です。 A建設、B建設、C建設などさまざまな企業が談合で出てきます。

そういった取捨選択、あるいは格付において絶妙に配慮が行き届いて、忖度しているといった具合です。

だから、『日本書紀』は日本の忖度文化の原型ではないかと思います。いわゆる独裁的な王権があったのではなく、連合王権のような国として成立してきました。

「根回し」には悪い面もありましが、良い面もあります。それは独裁者が出てこないことです。日本の独裁者と言える人物は織田信長ぐらいでしょう。

根回しの段階で、部下の意見を取り込むことができます。また、部下を上司の意見に近づけることも出来ます。

独裁国家にならないためには、効率に問題はあるのでしょうが、「根回し文化」もあって良いのでは、と思いますが!

相模原 西南 2012年4月出火、その後再建「下溝八幡宮」

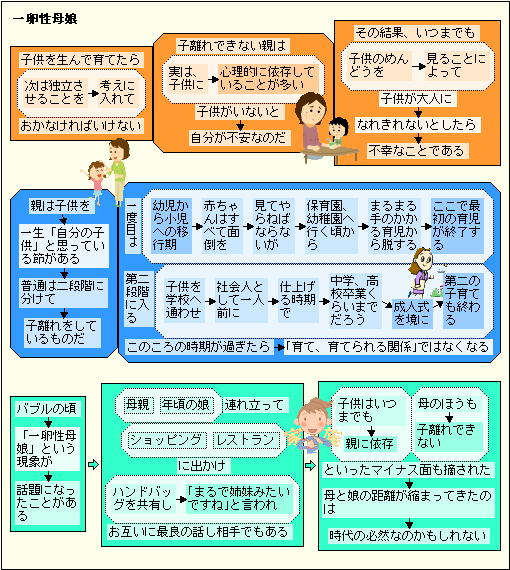

バブルの頃「一卵性母娘」という現象が!

福山 鞆の浦 鞆湾の全景が見える「医王寺」

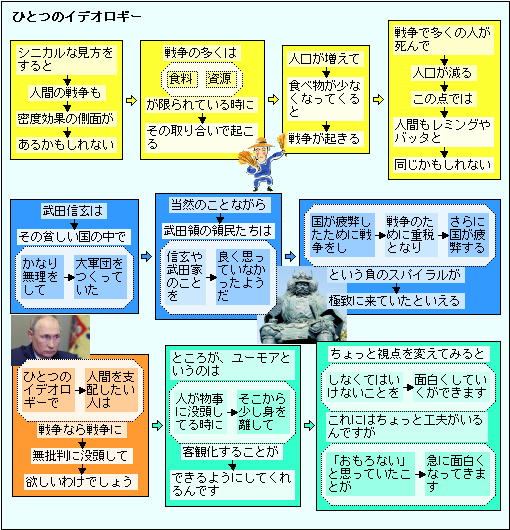

ひとつのイデオロギーで人間を支配したい人!

鎌倉 材木座町内の五つの神社を一緒に「五所神社」

この神社は、1908年(明治41年)に町内にあった三島(みしま)・八雲(やくも)・諏訪(すわ)・金比羅(こんぴら)・見女八坂(みるまやさか)の五つの神社を一緒にしてまつったものです。祭神は大山祇神(おおやまづみのかみ)・素戔嗚尊(すさのうのみこと)・建御名方命(たけみながたのみこと)・崇徳院霊(すとくいんのみたま)・天照大神(あまてらすおおみかみ)で、毎年6月の第2日曜には盛大な祭りが行われています。境内の神輿庫には、神輿が安置されていて、「寛永十九年」(1642年)の棟札(むねふだ)がかかっています。例祭では、五所神社を出発した神輿は、昔から伝わる「天王謡(てんのううた)」を唄いながら材木座の町内を練り歩いた後、材木座海岸で海に入ります。