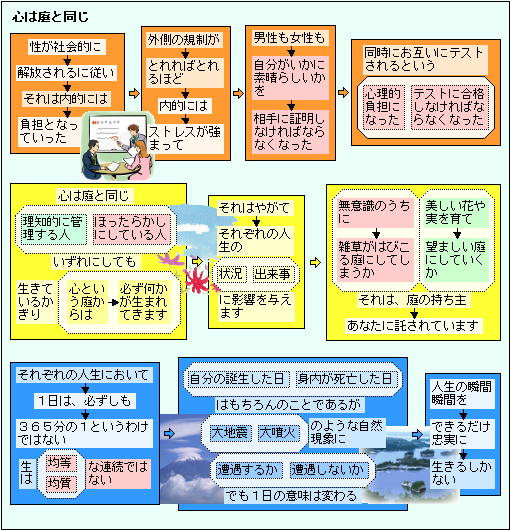

自由を求め、社会のいろいろな規制から解放されることを望むのですが、規制がなくなると、自己管理がされているかどうか、周囲から評価されるようになります。

地域風土によって異なるのですが、かなり厳しいテストを無意識にしている地域もあります。

むかしから港町のように、多くの人々が出入りしていた地域はそれほど厳しくないようですが、閉鎖的な農村地帯では、厳しい所もあるようです。

自由とは、その引換えに、社会からテストを受けることになることを、肝に銘じておくことも大事ですね!

2022年のアーカイブ

尾道 出雲街道を横切り、善勝寺から御袖天満宮へ

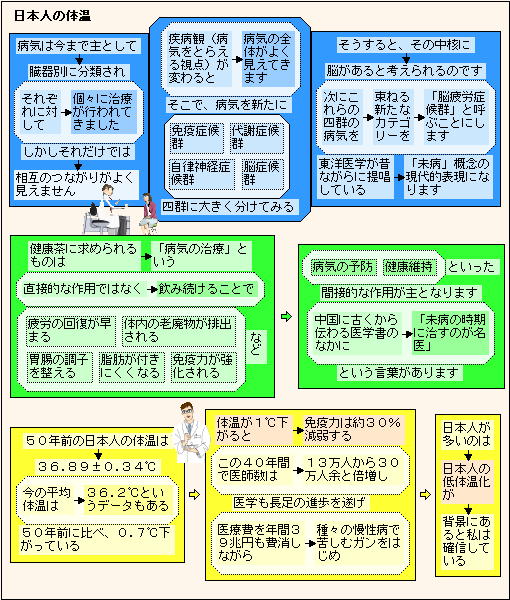

体は毎日毎日生まれ変わっている!

座間 欽明天皇の御代に創祀せられた「鈴鹿明神社」

鈴鹿明神社は、遠く第二十九代欽明天皇の御代(539?~571?)に創祀せられたという。伝説によると、伊勢の鈴鹿郷の神社例祭に神輿が海上を渡御した折、にわかの暴風に襲われ、漂流して相模国入海の東峯に漂着した。里人が社を創立してこれを鎮守とし、鈴鹿大明神と崇め奉ったと伝えられている。また天平年間にこの地は鈴鹿王の所領で土甘(とき)郷と言った(正怠院文書)ところから、時人が王の御名を冠して鈴鹿の字名が発祥したとも推察される。

鈴鹿明神社は、往古、東南西方平坦な水田で、その中央ー丈余りの高所に、はるばる大洋を望むかの如く鎮座していた。境内は船の形をし、数十の樫の古木が繁茂し、参道中央に銀杏の大木があって、さながら船の帆の様であった。その遠景を人は「舟形の森」「樫の森」と呼んで親しんだが、今はその銀杏もなく、地形も変動して面影はない。

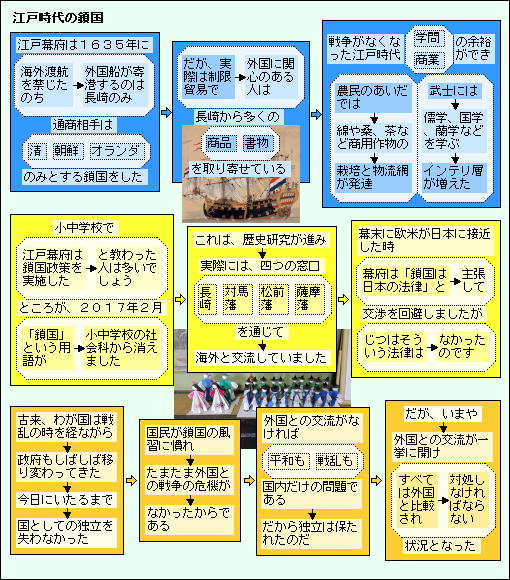

江戸時代、海外と交流していました!

江戸時代の人口は3千万人程度なのでしょう。このときは国内生産ですべてまかなえた時代。

また、1980年代の前半、円相場が250円程度の時は、製造業は部品作りを含めほとんど国内生産でした。

ウクライナの戦乱影響のニュースで物価の値上がりを見ると、国内生産の大事さを改めて考えさせられます。

SDGsが叫ばれている現在、地産地消をできるだけ拡大し輸送燃料の節約、そして、むかしの八百屋や魚屋さんの売り方……売れ残りになりそうなときは、料理方法や、ときには下ごしらえをし売れ残りが出ないようにする……といった売り方、そういったものが、新たなアイデアを付け加え復活するとよいのですが。

もちろん、今でも地方の一部にはそのようなものが残っているのでしょうが!

江の島 閻魔大王が鎮座する石窟「延命寺」

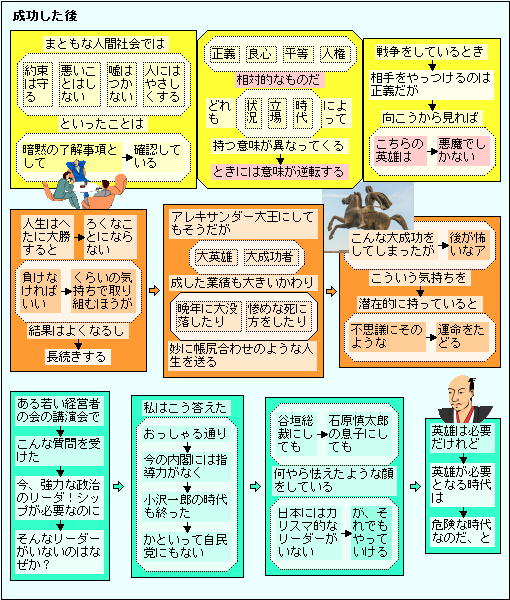

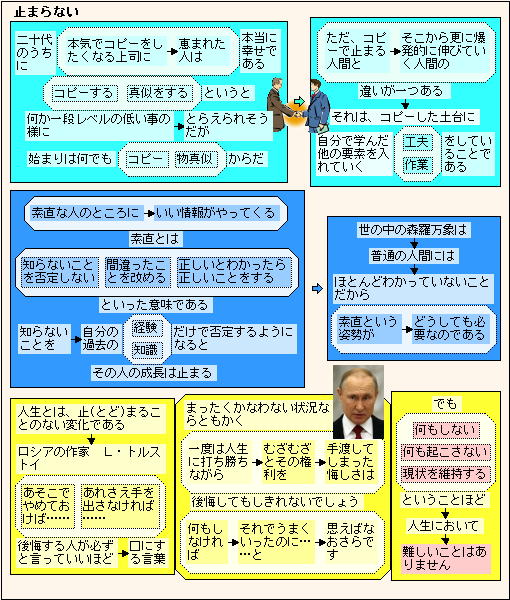

大成功してしまったが、後が怖いなア!

鎌倉 北鎌倉駅方面の街並みが良く見える「八雲神社」

境内には清明石なるものがある。昔は十王堂橋を渡った道路の真ん中にあったらしい。この石をわざと汚したり、踏みつけたりすると祟りがあるという。しかし、この石を知らずに踏むと足が丈夫になり、足を痛めた人は石を清水で洗い、塩や線香をあげて拝むと治るとも言われたという。道路工事のため八雲神社に移された。清明とは平安時代の陰陽師安倍清明(あべのせいめい)のことであろうが、鎌倉には火事と清明にまつわる話が残されている。治承4年(1180)10月に鎌倉に入部した頼朝は、当初山ノ内にあった知家事兼道なる人物の館を移築してそこに住んだという。この家は「晴明朝臣鎮宅の符」があったため200年間火災にあっていないという由来があったという。山ノ内には安倍清明の屋敷があったという言い伝えがあるが、明確ではない。

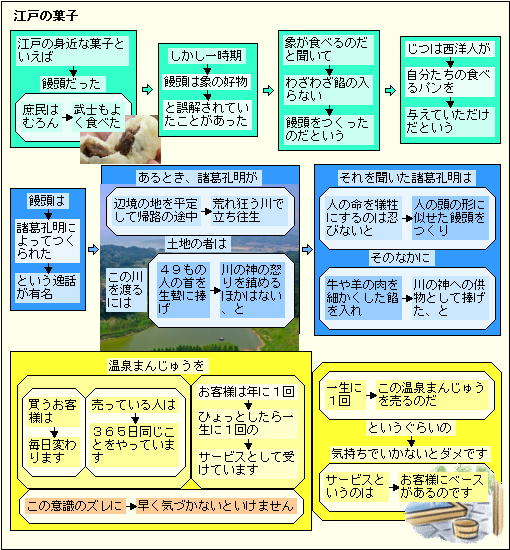

江戸の身近な菓子は饅頭だった!江戸の身近な菓子は饅頭だった!

尾道 もとは海徳寺の鎮守だった 「勇徳稲荷神社」

軒が低く打ち水が涼気を誘う後地小路をくぐりぬけるとまねくが如く道路にセリだした松の木の根元にギョッとするほど鮮やかな朱塗の鳥居が待ち受ける。もともと正一位 勇徳稲荷神社は海徳寺の鎮守であったが、大正十五年に同寺が火災にあい、このため寺は、東久保町の山手に引っ越したが、神社だけは独立し、そのころの名ごりをとどめ「抱二天」の仏様がまつられている。

鎮座はこれまたいつのころかわからないが鏡台に文久二年(一八六二)と書きこんであるところからこれよりさかのばるものとみられ、間口三間ほどの拝殿はそう古くはないが玄関は昭和年代に入り、近くの御嶽教社をとりこわし移し、また鳥居も元市民病院横にあった稲荷様のものといわれる。

もともとは海徳寺の鎮守であったが、1926年海徳寺が火災にあい、山手に引っ越した。そのため、神社は独立しました。

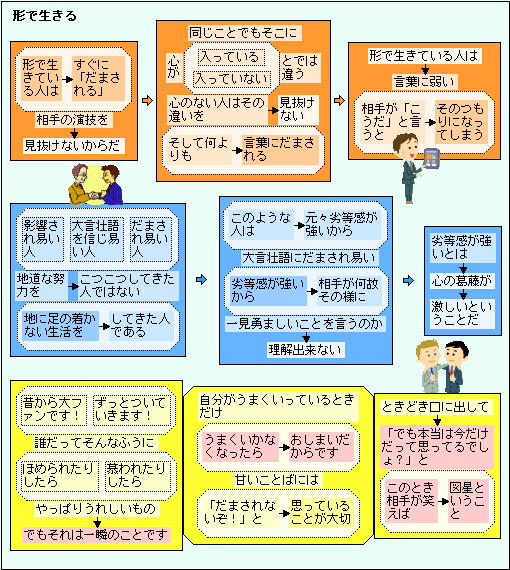

地に足の着かない生活!

一定の形を保って生きていると、そのパターンで売り込みやお願いをされると、ついついOKしやすいようです。この形の多くは、教育でなどつくられるのでしょう。また、宗教などでもつくられるのでしょう。

歴史だけでなく現在でも、国民を従えるために、教育や宗教を利用し、情報統制をして支配しています。

歴史で残されている文献などのほとんどは、勝者側の視点で書かれており、歴史学者は文献を分析し、教育に利用しています。

お寺や神社などが造られた経緯も、立派なことをした、という視点で書かれています。でも、自分が非常な残酷なことをしたきたので、その罪を許してもらうために造営したとは、書かれていません。

小説も、残酷なことをした人でも、英雄扱いで書かれています。そうしないと売れないからでしょう。

ということは、一般的な人は、残酷なことは見たくないし、早く忘れたいのでしょうね。感動できる部分だけ見たいようにパターン化されているのでしょうか?

座間 不動池には豊富な湧水が「心岩寺」

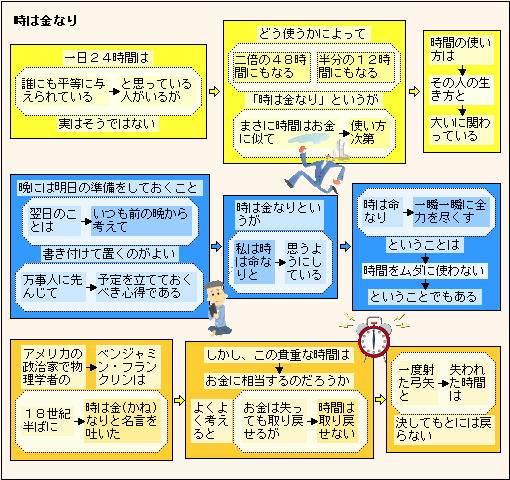

時は金(かね)なり!

みんな時間は平等だと思っていませんか? でも、頭の中を流れている時間には違いがあるようです。

これは特別な例ですが、自分が本当に命を落とす危険があると感じたとき、時計の1秒が、10秒くらいにゆっくりと流れます。おそらく、危険な状態を抜け出す方法を見つけようとしているのでしょう。

これは特別な例ですが、一級レーサーの人達は、一般道でのクルマの運転の時は、まるで散歩をしている時のように、ものすごくゆっくりと時間が流れているようです。

アタマの回転が早い人は、情報の処理の能力がものすごく早いのでしょう。その情報処理能力を、思い込みを深くする方向でなく、範囲をどんどん広げて行く方向に向けてほしいものです。

どこかの独裁者のようにならないために。

鎌倉 寺地工事中、地中から石櫃が現れた「円覚寺仏殿」

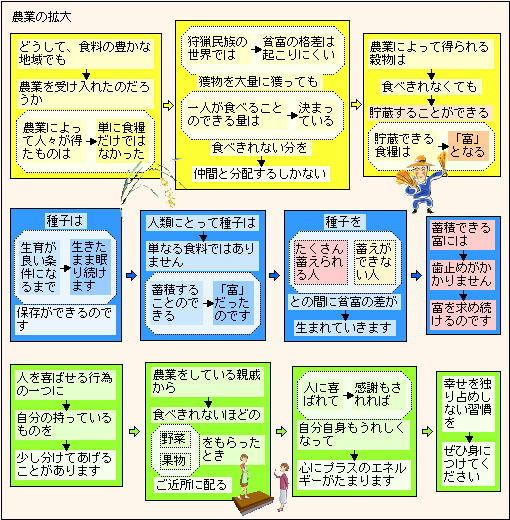

食料の豊かな地域でも農業を受け入れたのか!

戦争の原点は、種子の食べ方(料理の仕方)を見つけたこと。種子は、生きたまま眠り続けるので、貯蔵ができます。その結果、食べることができる種子は、富になりました。狩猟時代のように、食料が余れば分け合っていた時代から、余れば貯える時代になりました。そして、たくさん食べられる種を貯蔵している人が、力を持つようになったのでしょう。そういった力を持つ人に、分けて貰うチャンスを増やすため、日ごろからご機嫌を伺うようになり、尊敬されるようになったのでしょう。尊敬されると、気分が良くなる物質が分泌されるのか、より多くの種子を貯え、言い寄ってくる人(部下)に分け与え、いい気分になったのでしょう。これも生きるための本能なのでしょうか!