飯山金剛寺の大師堂に、神仏が八人の翁に化身して現れたという言い伝えがあります。

最乗寺(南足柄市)の輪番にあたった三田村の清源院の四世忠州は、最乗寺へ向かう途中、この大師堂に立ち寄ってお経を上げていると、「ここで一夜を明かせ」という八人の翁の声がしました。翁達は、退廃しているお堂の再興を依頼して夜明けに帰っていきました。

八人の翁は・観音様・黒地蔵・白地蔵・白山権現・不動尊・竜蔵権現・熊野権現・稲荷明神とわかり、大師堂は、金剛寺と忠州によって復興されました。この忠州が、曹洞宗金剛寺の開祖となります。

人々は忠州を慕い、三月二十一日のお祭りのときは、忠州作のご詠歌も行われ、賑わいました。

【出典】『厚木の伝承と地名』『厚木の社寺縁起・地蔵めぐり』

カテゴリーアーカイブ: からだの散歩

鎌倉 円覚寺、石段を上がると国宝の梵鐘「鐘楼弁天堂」

福山 万葉集にも歌われた「昔の鞆の港」

尾道 村上水軍の信仰を集めた「光明寺」

江の島 台湾近代化の尽力者を祀る「児玉神社」

明治時代の陸軍大将・児玉源太郎(1852(嘉永5)年~1906(明治39)年)を祀った児玉神社は、児玉が生前、江の島を非常に愛していたことから、この地に神社が創建された。

児玉公は江の島の風景を愛し、しばしば清遊した由縁により1917(大正6)年官許を得て神社創建を決し、後藤新平らの尽力により、主要な社殿が建立され、1921(大正10)年主要な社殿が建立され、7月御鎮座を了えた。1940(昭和15)年県社に列し、公の遺徳を慕う人々の奉賽が多かった。ことに境内には台湾総督時代の関係者による献納の燈籠・水盤などが見られる。

かつて児玉神社は荒れ果てていた。境内を浮浪者が徘徊したり、参拝者が拝殿に土足で上がるなど、廃絶寸前だった。こうした惨状を見かねて、山本宮司が現職を拝命(1980年5月)し、整備した。

鎌倉 夢窓国師が瑞泉院を建立、その後「瑞泉寺」

北条高時らの帰依を受けた夢窓疎石(むそうそせき)によって開かれ、鎌倉公方の菩提寺ともなりました。発掘調査により復元された初期禅宗庭園は、日本庭園の源流の一つで、国名勝です。

開山は夢窓国師(むそうこくし)(疎石(そせき))で、1327年(嘉暦2年)二階堂道蘊(どううん)がこの地に瑞泉院を建てました。この後、南北朝の時代に最初の鎌倉公方となった足利基氏(あしかがもとうじ)は夢窓国師に帰依して瑞泉寺と改め、1350年(貞和6年)に亡くなると、瑞泉寺に葬(ほうむ)られました。

以後鎌倉公方代々の菩提寺(ぼだいじ)として栄え、関東十刹(じゅっさつ)に名をつらねました。

関東十刹とは、室町時代に定められた、幕府が関東地方で保護する臨済宗のお寺の格のことで、五山の次に位置づけられたものです。塔頭(たっちゅう)も十余を数え、義堂周信(ぎどうしゅうしん)のような高僧も住職となり、また訪れる高僧も多く、五山文学の中心の一つともなりました。

鎌倉市教育委員会発行「かまくら子ども風土記(13版)」より

尾道 自然石に刻まれた25の文学碑「文学の小路」

厚木 奈良時代後期のころ創建「七沢観音寺」

七沢字観音谷戸2741番地の奥まった所にあり、奈良時代後期元正天皇(715~723)のころ創建と伝えられます。その後土御門天皇の時不幸にも野火にて焼失し廃寺のままであったが、日向一ノ沢の浄発願寺の中興開山、木食空誉禅阿上人が七沢鐘ケ嶽に創始した禅法寺と共に開山された天台宗の寺です。

本尊に動物霊から守ってくれる馬頭観音菩薩を安置したのは、上杉定正の愛馬日影を祭ったことによると伝えられています。いずれにしても山村ゆえ諸運搬のため多くの馬を飼っていた先人達が、馬の安全とその供養を兼ねたものであり、像は頭上に馬頭を載くところから畜生道の尊と云い、3月18日には盛んな仏事を挙行しました。古くは境内で草競馬が開催されたこともあるほか、堂内に絵馬数点が奉納され、馬頭観音碑も建立されています。また堂内には数少ない宇賀神の石像(蛇形)も祭ってあります。

「厚木の観光ボケットブック」(厚木市観光政策課発行)より

福山 鞆 法華経こそ仏の真の教えと日蓮宗「妙蓮寺」

慶長年間(1596~1614)に実相院日玖が創建したと伝えられています。実相院日玖は元気で充実した年頃に日常のつきあいを断ち、法宣寺十四世恵性院日親の弟子となり、修行し、法華経を読すること40年、一万二千余巻におよんだ。

福山藩主・水野勝成殊勝に願い、寛永の末(1644年頃)今の地を賜い、三人扶持十一石を賜る。

本堂は、主として浄財を募り建立。上京し、本山から山号・寺号を請受した。

福山二代藩主・水野勝俊からの庇護もあり、その勝俊の位牌が伝わる。

承応年間(1652~1654年)に建立したと伝えられる三十番神堂があり、二代・日護の時、延宝年中(1673~1681)奉行・藤井六郎右衛門に願い出て、境内門前を広げ、四代・日義、元文四(1739)年に鐘を鋳造した。

妙蓮寺本堂、鐘楼、山門とも元文年間(1736~1741)に再建された。

鎌倉 北鎌倉駅方面の街並みが良く見える「八雲神社」

尾道最大の磨崖仏、浄土寺山「不動岩」

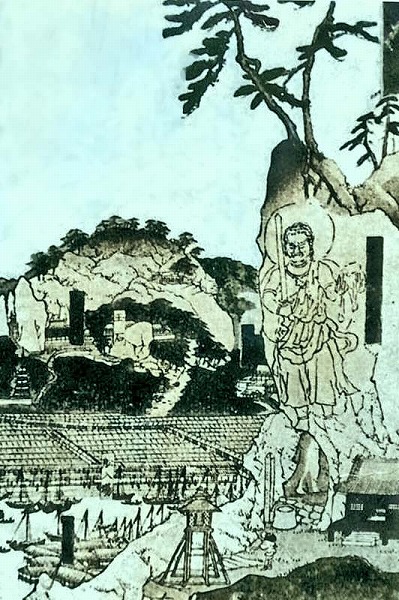

江戸末期の木版画にはすでに描かれており、年号作者らと岩のまわりをみまわしたものの発見できず。

(岩の向きと背景は、現実には一致しません)

浄土寺山は瑠璃山の別名をもつ。浄土寺山8合目あたりに巨石が「不動岩」です。巨岩に不動明王が刻まれています。

不動明王は、真言宗をはじめ、天台宗、禅宗、日蓮宗等の日本仏教の諸派および修験道で幅広く信仰されています。

密教の根本尊である大日如来の化身で「お不動さん」の名で親しまれ、大日大聖不動明王、無動明王、無動尊、不動尊などとも呼ばれており、特に日本において根強い信仰を得ております。真言宗では大日如来の脇待として、天台宗では在家の本尊として置かれる事もあります。

浄土寺山の麓に真言宗の浄土寺があり、不動明王を刻み込んだのでしょうか。

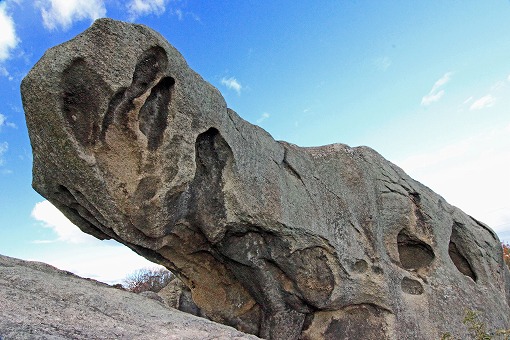

この巨石の上部が展望台になっています。上から岩を見ると、大阪城築城のため岩を割ろうとしたのか、彫ったくぼみがいくつかあります。

厚木 平安初期の美人小野小町を祀る「小町神社」

この小町神社は、その昔鎌倉時代「丹後の局」という世にもまれな美人がおり、ひそかに源頼朝のご寵愛を受け終に局は身ごもりました。これを知った婦人政子は大変ねたみ、畠山重忠に局を由比ヶ浜で首をはねよと命じました。重忠は家臣の本多次郎に命じ局を浜へ伴い殺そうとしましたが、局の身を哀れみ身代わりを立てその場をつくろい、乳兄弟で小野の住人川上酒匂の屋敷にかくまい局を助けました。然しいつとはなくその事が政子の耳に入りその怒りは骨髄に徹する程厳しく、局は俄かに白髪の姿になってしまいました。局は心を静め考えた末、俤(おもかげ)のかわらで年の積れかし、たとえ命に限りあるとも」という古歌を短冊に書き心身を清め十七日間一心に小町姫を祈った処、満願の日に元の黒髪に戻りました。局は霊験の尊さを感じ小野の林中に小町神社を建てました。それ以後三十歳以下の男女で白髪の人が心厚く小町神社へ祈ると黒髪に変わり、遠方の人々も参詣に来る様になりました。その後局は泉州住吉で玉の様な男子を生みました。その子が後の薩摩の島津家の祖先だと人々は伝えています。

伝者 別当 小野山宮野院 (表示板より)

鎌倉 龍口寺を守るために開いた「東漸寺」

立正安国論を著してから4年後の文永5年(1268)に、元(蒙古)の国書が鎌倉に届き、元の襲来が現実のものとなった。日蓮は「元寇」の予言が的中したとして、再び幇府の要人に立正安国論を呈上し、また諸方の有力者にその趣旨を書いて送り、日蓮の持論による国難の回避を主張した。

文永8年には北条時宗が第8代の執権となったが、時宗はこのような日蓮の言動は世を惑わすものとして日蓮を捕え、龍の口の刑場で斬罪に処すことにした。その年の8月12日、日蓮は刑場に引かれて斬られることになったが、刑吏の武士が刀を振りかさした時、江の島の方角から満月のように光り輝くものが刑場に近づいた。刑吏は目が眩んで地に伏し警備の武士たちも恐れて逃げ散ったという。

尾道 向島とを結ぶ航路「福本渡船」廃止になります!

鎌倉 鎌倉では珍しい五重塔「龍口寺」

福山 共 元は沖見堂と称し鞆港に近い西町にあった「本願寺」

福山藩では時宗の寺院は珍しく、江戸時代、福山領内の時宗寺院はいずれも鞆の浦にある原村の永海寺と、西町の本願寺の2寺だったそうです。永海寺はその後焼失して廃寺となってしまったので、現在は本願寺のみが孤塁を守っています。開基一遍上人の立像も安置されています。

時宗寺院の多くは海港に分布しています。福山の鞆には興楽山陽場院本願寺、雲波羅山福寿院永海寺があったのですが、永海寺は1754年に焼失し今はありません。本願寺は古くは澳(沖)の御堂と言われた。隣の港町尾道には海徳寺、常称寺、海福寺、西郷寺、慈観寺等が存しています。尾道の時宗寺院で最も古いと言われる海徳寺も沖の道場と言われ、かつては尾道港の沖にあって常夜燈をつけて行き交う船の標となっていたのではと推察され、本願寺もかつては現在の場所ではなく海辺に寄った所にあり海徳寺と同じ役割を果たしていたのではないでしょうか。

日蓮の弟子日賢が1309年 に開いた「本成寺」

尾道 隠された謎があるのか? 向島「岩屋山」

岩屋巨石ははるか昔に人が造形したと考えられている岩です。

それは人造の傷跡があることから推測され、岩屋巨石のその造形は古代太陽信仰に基づいた太陽の周期とリンクしたものになっており、古代人の歴の知識が込められていると考えられます。

また、この岩屋山の山頂には尾道水道を見渡せる絶景のパノラマビューがあり、尾道三山の寺院(千光寺、西郷寺、浄土寺)と、この岩屋山との不思議な関係を眺望することができます。

(「岩屋山ミステリーツアー」の案内板より)

厚木 神奈川景勝五十選、飯山の観音さん「長谷寺」

「飯山の観音さん」「縁結びの観音さま」として知られる長谷寺(通称飯山観音)は厚木市街から約六キロ、丹沢から東へのびる尾根、白山の中腹に位置している。

神奈川景勝五十選、花の名所百選にもなっており、参道、境内、桜の広場には約二千二百本もの桜の木があり、春にはお花見客でも賑わう。

また、本堂裏側より登る白山森林公園ハイキングコース頂上展望台からは関東平野を一望でき、正面に横浜、左手に東京新宿を見ることができる。

当山は神亀二年(725)奈良時代の高僧、行基により開かれ初めは飯山寺と呼ばれていた。

その後、大同二年(807)弘法大師が真言密教の場としたと言われ、この地の領主飯山権太夫が深く信仰し伽藍を建立したと伝えられている。

(「長谷寺案内」長谷寺発行より)

鎌倉 塩嘗(しおなめ)地蔵を収める「光触寺」

光触寺の境内。木々に囲まれた境内に、ひっそりと本堂がたたずんでいる。その本堂の脇に小さな地蔵堂があり、塩嘗(しおなめ)地蔵が収められている。この塩嘗地蔵、なぜそう呼ばれるのか。

ひとつは、六浦の塩売りが、初穂の祝いのために、「地蔵に備えた塩をなめたから」という説や、塩売りの供えた塩が「いつのまにかなくなっている」というので、そう名付けられたとも言われている。いずれにせよ、鎌倉には地蔵信仰が多く存在する。

鎌倉時代は、地蔵信仰が開花したりしたいとも言われている。もともと奈良時代に中国から伝えられた自動信号だったが鎌倉にその信仰が触ると名高い人が競って優れた地蔵を製作するようになり庶民に浸透していったのだった。この地蔵信仰の特徴はそれぞれに専門化された性格が与えられていたことでもある。安産眼病長寿などなど、現実に即した願いを書く地蔵が受け持ち庶民の心を癒す役割を担いよの反対に一役買ったのだった。

(「鎌倉なるほど事典」 楠本勝治著 実業之日本社 より)