江戸時代には、石見銀山の銀を運ぶ通路(丹花小路)だったようです。

「丹花小路」

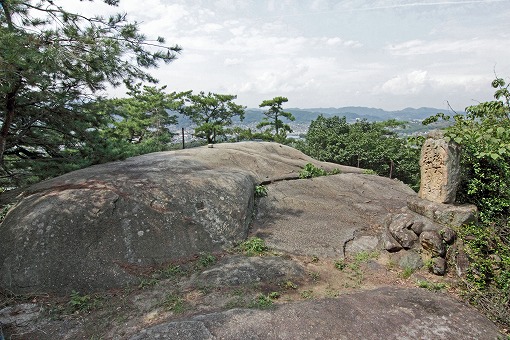

美しい天然の良港鶴湾にその昔、細長くせりだしていた丹花。鉄道以南唯一の高台としてその跡をとどめ、近所の人いがい通ることのなくなった丹花小路(元は長江一丁目荒神社前から久保一丁目橋本玩具店前)の中間あたりにスッキリした高さ2.1mの宮立型燈寵がたてる。

灯範柱の北側から「願主家内安全」金比羅大権現が小さく「常夜灯」「町内安全」「文政六年」(1823)と刻まれ、同時代を代表する型のほか、その当時神社仏閣、豪商などの私邸に多く造られていた石造美術品にたいし、庶民の手により今で云う街路防犯灯の役目を果した灯籠としての意義は注目されよう。