東慶寺は、山号を松岡山(しょうこうさん)という臨済宗の寺です。1285年(弘安8年)、北条時宗(ほうじょうときむね)の夫人の覚山志道尼(かくさんしどうに)を開山として、時宗の子貞時(さだとき)が建てたといわれていますが、源頼朝の叔母の美濃局(みののつぼね)が創建し、山尼が禅宗に改めたともいわれています。

覚山尼は、時宗が仏門に入ったとき、一緒に尼となって東慶寺に入り、禅の修行に励みました。有名な「縁切寺法(えんきりてらほう)」をつくったといわれていますが、これが確立されたのは江戸時代だといわれます。

江戸時代、鎌倉では鶴岡八幡宮・円覚寺につぐ寺領を持ち、建長寺よりも多くなりました。

カテゴリーアーカイブ: からだの散歩

尾道 江戸時代の豪商橋本家の「爽籟軒庭園」

橋本家は、江戸期から尾道を代表する豪商として知られ、尾道市街地の中で広大な当地は橋本家の別荘であり、爽籟軒と言われていました。橋本家は江戸期に代々町年寄を務め、田能村竹田、菅茶山ら多くの文人墨客と交友し、頼山陽や本因坊秀策を支えたことで知られています。

また橋本家は、重要文化財浄土寺方丈建立(1690年)をはじめ、神社仏閣への寄進や、飢饉に際して慈善事業(1834年慈観寺本堂建立)を行い、更に1878年には県内初の銀行である第六十六国立銀行(現広島銀行)の創業、尾道商業会議所の創設(1892年)など、近代産業や諸機関の普及、育成に尽力しました。

こうした江戸時代の茶園文化を伝える爽籟軒庭園は、尾道を代表する庭園として知られ、年間を通じて茶会が行われ、毎年、10月第2土曜日は夜間特別公開として、尾道灯りまつりにあわせ、優雅な姿を公開しています。また、今年はしまのわ大茶会として、10月19日に爽籟軒でも茶会が行われます。

(尾道市東京事務所便り 平成26年9月号より)

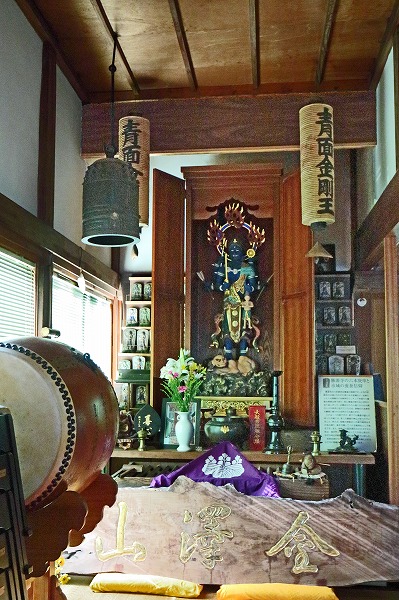

相模原西部 庚申信仰の“青面金剛”が!「勝源寺」

鎌倉 浄土、真言、華厳、律の兼学の寺「浄光明寺」

尾道 聖観音に祈願して海難をのがれた「善勝寺」

福山 「鞆の大仏」とも阿彌陀如来坐像も「阿弥陀寺」

1748(延享5)年に、宇和島藩の接待によって朝鮮通信使の宿が「阿弥陀寺」に移ったとき、眺めが悪いためか通信使一行は抗議して船に帰ったといいます。

通常、朝鮮通信使のための迎賓館として使用されていたのは、福禅寺の客殿で1711(正徳元)年、この客殿からの眺望を「日東第一形勝(対馬から江戸までの間で一番美しい景勝地という意味)」と称賛、従事官の李邦彦はその書を残しています。

朝鮮通信使とは、李氏朝鮮が1404年から日本に派遣した外交使節で、豊臣秀吉による朝鮮侵攻のあと途絶えていたが、1607年から再開されました。

江戸時代には、1811年まで12回、朝鮮通信使が日本を訪れている。その中心のメンバーは外交担当の役人や武官だが、さまざまな随行員も含めると、毎回なんと約400人もいました。

鎌倉 稲荷明神像もある「本成寺」

“ 本成寺(ほんじょうじ)は、神奈川県鎌倉市腰越にある日蓮宗の寺院。旧本山は小町本覚寺、潮師法縁。龍口寺輪番八ヶ寺の一つ。

延慶2年(1309年)、淡路阿闍梨日賢が建立した。

門を入った正面に本堂があり、右側に墓地、左側に庫裏(くり)があります。日蓮(にちれん)の弟子日賢(にっけん)が1309年(延慶2年) に開いたと伝えられています。本尊は、三宝本尊(さんぽうほんぞん)(祖師(そし))という「南無妙法蓮華経(なむみょうほうれんげきょう)」のお題目が書かれた塔と釈迦如来(しゃかにょらい)、多宝如来(たほうにょらい)で、日蓮上人像とともにまつられています。また、岩の上のキッネにまたがった稲荷明神像(いなりみょうじんぞう)もありますが、これは「教(経)-稲荷」と呼ばれ、左手に宝珠(ほうじゅ)を持つ江戸時代のものです。

(鎌倉市教育委員会発行「かまくら子ども風土記(13版)」より)”

福山 鞆 「日東第一形勝」と賞賛「福善寺対潮楼」

尾道 海雲塔とも呼ばれる「天寧寺 三重塔」

「五重塔から三重塔へ」という珍しい塔

ここには珍しい三重塔があります。当初は五重塔だったのですが、その後、四重と五重の傷みが激しくなったため、四重と五重を取り除いて、三重の上に新たに屋根をかけ、三重塔に姿を変えているのです。建立は1388年(嘉慶2年)。三重塔に姿を変えたのは、それから300年後の1692年(元禄5年)のことでした。

本当に最初は五重塔だったのだろうかと疑う人もいるかもしれませんが、まず、五重塔の姿で描かれた古い時代の掛け軸が残っている。それに加えて、この三重塔は心柱が下まで通っている。五重塔では心柱を下まで通しますが、三重塔では初重の上か

ら心柱を立てるのが普通です。梁の上に心柱を立てるのです。

(「宮大工と歩く千年の古寺」(松浦昭次著)より)

相模原西部 一遍が草庵を設けたのが始まり「無量光寺」

鎌倉 幕府の守り神の夷神を祀った「本覚寺」

本覚寺の開山は、日出上人、駿河の国三島の出身の学者。後に日蓮宗の僧となった。

寺伝によると、日出上人は熱心に布教活動をしたが、日蓮聖人同様激しい反対に遭い、捕らえられたが、そのときの鎌倉公方足利持氏が、その熱意に感心し、日蓮聖人ゆかりの夷堂のあるこの場所を与え、1436年に建立された。

日出上人の後を継いだ日朝上人は、幼いときから神童とよばれた優れた人で、身延山より日蓮聖人の遺骨をここに分骨し、祖師分骨堂が建てらた。また、自分の名を呼びながらお祈りすれば目の病を治してあげようとも言ったそうで、いまでも本覚寺は「日朝(にっちょう)さま」の愛称で通っている。 日蓮の生まれ変わりといわれるほどウルトラ秀才だったので、本覚寺には大物過ぎ、身延山に移り法主となった。

尾道 港の守護神を浄土寺から移す「住吉神社」

座間 日蓮人処刑を免れた刀とゆかりの「圓教寺」

1275年 刀工鈴木弥太郎貞勝が日蓮に帰依し、自邸を寺に改め、日範を開山、自身を開基として円教寺を建立しました。

1271年、日蓮が龍ノ口刑場(藤沢市片瀬の龍口寺)で斬首の刀が折れ処刑を免れたという龍ノ口法難後、依知(現在の厚木市)の本間重連の館に向かう日蓮を、折れた刀の刀工鈴木弥太郎貞勝が自邸に招き日蓮に帰依して円教坊と名を改めました。

日蓮上人が龍のロの難を逃れ佐渡国に流刑になるとき、座間の対岸の依智(知)郷(厚木市)にあった佐渡国の領主本間六郎左衛門重連の館へ預かりとなりました。このとき警護の役人として龍のロから依智まで付き添って行ったのが鈴木家先祖の弥太郎貞勝でした。

貞勝は昨夜の出来事に大変に感服し、依智に向かう道中で、日蓮上人に是非途中で座間の私の家へ立ち寄ってご休息をされるよう請い願いました。熱心な貞勝の勧めに日蓮上はお立ち寄りになり、心のこもったもてなしを受けました。

日蓮は貞勝の志を深くお感じになり、円教坊の法号と本尊を授与いたしました。

鎌倉 露天の大仏になってしまった「大仏(高徳院)」

開基(創立者)と開山(初代住職)はともに不詳だが、高徳院では法然上人を開祖としている。

当初は、阿弥陀大仏を安置する大仏殿以外には付属する建物はなく、もともとは「大仏殿」が正式名称だった。

1238年に着工した大仏は木造。1247年、大風で倒壊。1252年に現在の青銅で鋳造された。1495年の津波で大仏殿が流され、露天の大仏になってしまった。この年は北条早雲が小田原城を奪取した年であり、鎌倉はすでに大仏殿を再建する経済力はなかったのでしょう。

かってこのあたりは鎌倉の西の果て、そのため、刑場があったり、流人が集まる場であったり、ハンセン病患者の収容施設があった場所。そうした場所を大仏によって「悪書」を「聖化」し、都市鎌倉、そして関東地方を護持させようとした。

尾道 寄進された五百羅漢像「天寧寺」

相模原 江戸時代には寺子屋も開かれていた「常福寺」

1316正和5年、文章博士などを務めた菅原長員が、その祖父菅原長貞の供養のため、鎌倉建長寺より本覚了堂禅師を招き開山した。

その後、一時衰微したものを信濃の国出身の玉叟珍(1563年没)が中興したと伝えられている。 開山以来代々知識人として知られた菅原氏と縁が深く、1584年の北条氏直の版物状や、鎌倉仏師として知られる後藤四郎兵衛藤原義貴の作による地蔵菩薩立像などが残されている。

開基の菅原長員は文章博士(もんじょうはかせ)ですが、文章博士は728年(神亀55年)に初めて1人が置かれた教職に従事する官吏。

834年(承和1年)には制度が変わり、文章博士の定員が2名となり東宮(とうぐう)学士、大外記(だいげき)を兼ねるようにもなり、そのころから菅原(すがわら)、大江の両氏がその地位を世襲するようになりました。

鎌倉 一時は約3,000坪の境内だった「薬王寺」

尾道 天保大飢聾に本堂立替で人を救った「慈観寺」

鎌倉 四季の花が楽しめる「長谷寺」

輪蔵の内部

輪蔵は観音御縁日(毎月18日)、正月三が日、4月8日(灌仏会)、8月10日(四萬六阡日)のみ回すことができます。

経典が入った回転式書架をまわすとすべてのお経を読んだことになるとか。

寺の縁起によると、霊夢を得た徳道上人が721年に大和(奈良県)の初瀬で1本の楠から2体の像を造り、1体を奈良の長谷寺に、もう1体は縁ある土地で民衆を救ってくれるようにと祈り海に流しました。

その16年後、三浦半島の長井の浜の漂着したものを現在の地に移し、長谷寺は創建されました。

むかしは、奈良初瀬の長谷寺に対して新長谷寺とよばれていいました。奈良の長谷寺は真言宗豊山派の総本山で、この長谷寺とは宗派としてのつながりはありません。

尾道 山火事を猿が里人に知らせた「山脇神社」

祭神は大山津美之神(おおやまつみのかみ)山の神とも云う、神仏混淆の影響でむしろ山王大権現として親しまれています。また、かっては榎の大樹があり、榎神社とも称されました。

祭日は、祭神が猿を神使いとするとこらから、旧暦四月の中の日であったのですが、戦後しばらくして、その日に近い五月半端の土曜日を当てるようになりました。

興味深いのは、狛犬に変えて猿の石像、そして、拝殿の四隅(稚児棟)にも、それが見えます(現在は正面の二ヶ所)。最近、更に、備前焼の猿像の寄進が加わり、また、猿の絵馬がかかるようになり、まるで猿づくしの気配なのですが、先述の如く、この祭神が猿を従使とする特色を持ったことからきた庶民の機知の反映でもあるのでしょう。