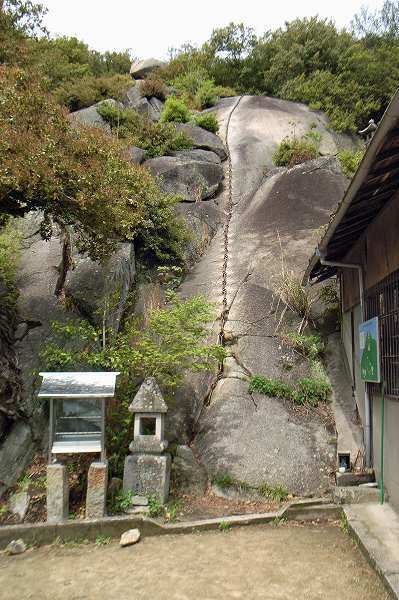

現在は「幸神社跡」の石碑しかありません

由緒あるこの社殿も文明奪中(1469~1487)に再興され、当時は旧暦四月十二日に祭礼が行なわれ、当夜は町内の道路を通る婦女子の尻を捻ってもよいという奇習から賑わいをみせ、造り物も盛大であったが、明治にいたり尻捻りの風習はなくなり、また飾りものも大戦勃発とともに姿を消してしまった。

さらに神社まで引っ越しと云う憂き目をみたが、敬神の念深い近くの中村鶴造、浅井鶴松、岡千代蔵の三人が発起人となり、地理的にも意義のある同社の位置を示す「幸神祉跡」の石碑を物資乏しい昭和二十三年に建立したもの。