「昔の船着場」が再整備されています。

瀬戸内海中央部の干潮と満潮の差は3mを越えます。そのため船着場は階段状に作られており、毎日2回づつ干潮と満潮があり、海面の高さの変化に応じて、船と船着場(岸)に板をかける段を変えて、人が荷の積み卸しをしていました。

このあたりは瀬戸内海の中央部で、海水が激しく混ぜ返されます。このため、海の栄養分が行き渡り、しかも18kmにもなる潮流が味の良い海産物を生み出します。料理人の中には備後地方の海で採れた魚が一番おいしいと言われる方もおられます。(ただし、小魚が多く、骨がしっかりした魚が多いので、子どものときから食べ慣れていないと食べにくいのですが!

カテゴリーアーカイブ: 尾道

尾道 もとは祇園社、神仏分離令で「八阪神社」に!

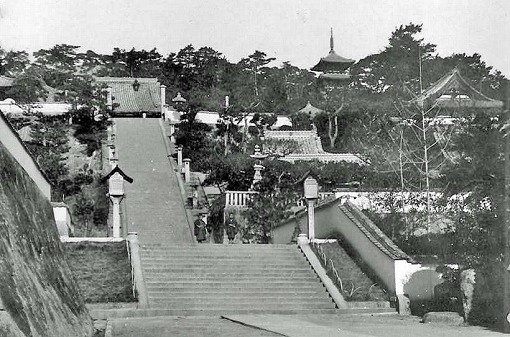

尾道 五重塔から三重塔へ「天寧寺 三重塔」

「五重塔から三重塔へ」という珍しい三重塔があります。当初は五重塔だったのですが、その後、四重と五重の傷みが激しくなったため、四重と五重を取り除いて、三重の上に新たに屋根をかけ、三重塔に姿を変えているのです。重要文化財に指定されています。建立は1388年(嘉慶2年)。三重塔に姿を変えたのは、それから300年後の1692年(元禄5年)のことでした。

本当に最初は五重塔だったのだろうかと疑う人もいるかもしれませんが、まず、五重塔の姿で描かれた古い時代の掛け軸が残っている。それに加えて、この三重塔は心柱が下まで通っている。五重塔では心柱を下まで通しますが、三重塔では初重の上から心柱を立てるのが普通です。梁の上に心柱を立てるのです。

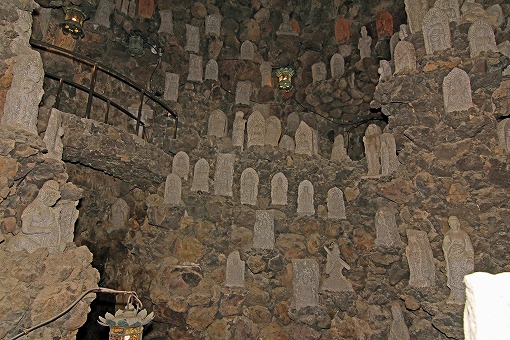

尾道 ピラミッド型に積まれ無縁仏塚「正授院」

1394年の開基で、もとは禅宗であったが、1596~1614年純誉によって浄土宗に改宗された。本尊は阿弥陀如来。1698~1703年の頃、中興諦誉良頓が発願し常念仏を始めた。

江戸増上寺法王祐天上人がこのことを賞し、五代将軍綱吉やその母桂昌院にも上申して、家康、秀忠、家光、家綱の歴代将軍とその御台所の尊碑、仏像並びに葵紋付香爐などを下賜された。

この寺の了般は累進して増上寺四十二世の法主となり大僧正に昇爵した。 鐘楼の南には常念仏一万日ごとに一基、合わせた五基の石柱が並び立ち五万日常念仏成就の功を物語っている。

明治時代には、外留学の先覚者土居咲吾が、この正授院でも英語塾を開いて後進を導いた。

尾道 太宰府に左遷さる道真が寄った「御袖天満宮」

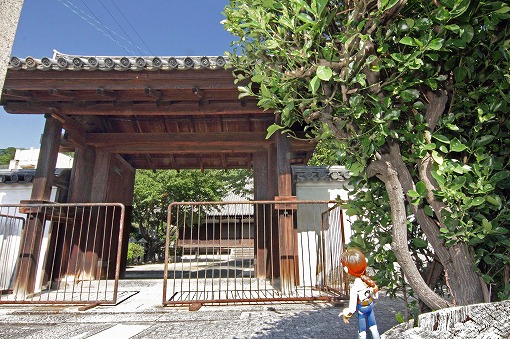

尾道 室町時代の様式の特徴をとどめる「西郷寺」

尾道 織田信長を呪い殺す“調伏”か?「西国寺」

西國寺は天平年中、行基菩薩創建と伝えられ、真言宗醍醐派の大本山。 ある日、尾道に立ち寄られた行脚の中の行基はその夜、加茂明神の霊夢を見て、その御告げによってこの地に開山したと言い伝えられます。

西国寺は平安時代の院政期より朝廷との関わりが深く、官寺として大きな影響力を持っていたと考えられます。

西国一の大寺。徳島大学の学者グループで、この寺の「古文書」が解読されている。その中で、織田信長を呪い殺す“調伏”がこの大寺で行われた、とあります。

昔から真言密教は、どろどろとした人間の最も暗部の欲望を開放する宗教。人を生かすことも、人を殺すことも宗教の重大な役目だったと。だから信長は光秀に本能寺で殺されたのだろうか? と考えてみるのも面白い。