弘法大師が荻野富士(華厳山)と称する山頂付近の岩に経文を記した石を納めたことがことが起源とされている寺院。

寺院はその山のふもとにあってもと華厳山乗碩寺といった。その後興廃を繰り返したが、天正時代徳川家康は当寺を訪れた際寺の由来を聞いて感じ、松平と経石をからめて松平家が石のように堅固に栄えるようにと短歌を読んだ。その後この寺を松石寺と改称した。 「幾千代もかはらて松の栄えかし みのりの石のいはほならべて」-(家康)

当初は真言宗で、華厳山乗磧寺と号していた。その後林徳院と改号したこともあった。1475年宗派を曹洞宗に改宗し、寺号も旧に復した。1591年に華厳山松石寺と改めた。

カテゴリーアーカイブ: 厚木

厚木 馬頭観音菩薩を安置した「七沢観音寺」

七沢字観音谷戸2741番地の奥まった所にあり、奈良時代後期元正天皇(715~723)のころ創建と伝えられます。その後土御門天皇の時不幸にも野火にて焼失し廃寺のままであったが、日向一ノ沢の浄発願寺の中興開山、木食空誉禅阿上人が七沢鐘ケ嶽に創始した禅法寺と共に開山された天台宗の寺です。

元正天皇(独身を通した女帝)の時代、着物の着方を右前に統一する衣服令が出されています。衣服令は、遣唐使が唐から授けられた朝服を持ち帰り、717年正月10日に、その朝服を着て参内したのですが、それが右前でした。その直後、百姓の衣服は右前にするようにとの衣服令が出されたのです。

厚木 大江広元の四男毛利季光と係わりが「光福寺」

最初は浄土宗で教念寺と称したが、後に廃絶して光福寺となった。

鎌倉幕府の頃の創建で、開山は隆寛律師。律師(1148~1227)、字は皆空(また道空)無我)は以前は天台宗だったが、後に法然上人の浄土宗に移り念仏を説いて継承、法然上人入寂(1212)の祭は五十七日の同士をつとめた。

が、比叡山の宗徒の反発“念仏宗の集団化をおそれての弾圧”を受けて、安貞元年(1227)に流罪に処せられた。

毛利庄(今の厚木市内)の領主毛利季光(すえみつ)入道西阿は送領使となったが、隆寛に帰依きえし奥州喜多方へ送る途中、毛利庄に移し飯山の郷に匿かくまい住ませたという。身代わりには弟子・実成じつじょうという僧が送られるが、入寂を知って飯山に駆けつけ、隆寛律師遺骨を喜多方・願成寺に分骨・埋葬した。

なお、成覚坊幸西は壱岐国(阿波で入滅)へ、空阿弥陀仏は薩摩国(出発前日入滅)へ流国となった。

厚木 親鸞が布教の折りに滞在した草庵に「弘徳寺」

厚木 起立時は萬木千草地に満ちていた「宝泉寺」

宝泉寺は室町時代の後期、1486年に起立。 当時は周囲萬木千草地に満ちて裏山は松が繁り昼なお暗く凄然としており、 そのため別名「松壽林宝泉寺」ともいわれていた。

現在の地に初めて堂宇を建立したのが、曽我の小林平馬の弟、「宗珍和尚」 で、師は43年間の在住により布教を発展させ今日の基礎を築いた。

その後6世「悟庵珊道和尚」の時(1654年)、厚木市三田「曹洞宗・ 清源院」6世玉山智存大和尚を法地の開山とし、曹洞宗・宝泉寺の1世に請した。それから今日まで、布教や伽藍・境内地の整備にと壇信徒と共に歩み、19世「大満悦道大和尚」の時に客殿庫裏を、20世「大光真道」の時、現本堂のそれぞれ落慶(2001年)を迎えた。

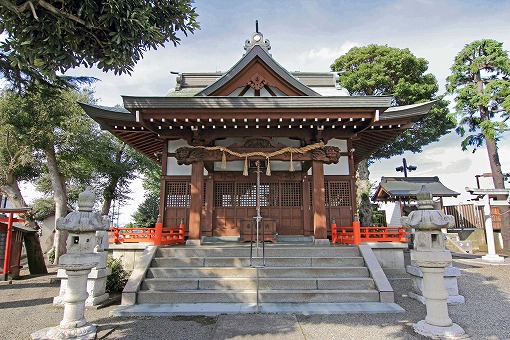

厚木 鋳物師が活動に因んで「鐘鋳神社」

旧名:妙見宮(天之御中主神)。北斗七星を神格化して祀ったもの。

風土記稿によれば1629年 村民難波富右衛門が本国下総(千葉県)の原社を勧請したという。また地名の中金井について「古は金鋳と書し、上中下に分け唱へしなり、此所は鋳工銅銕を鋳し地にて、今も地中より銕屑でると云」 としている。 鋳物師が活動してゐた記録があり、当社の「鐘鋳」の社名はこれに因んでいる。ご神体は銅製の男神立像。

天之御中主神(あめのみなかぬし)は、『古事記』の一番最初のくだりに「天地(あめつち)初めて起こりし時、高天原(たかまのはら)に成りませる神の名は、天之御中主神」とあります。天と地の始まりのとき、天の高天原に神々が自然と現れて出てきたときの最初の神。天の中心という意味の名を持つ神様ということです。

厚木 かって養蚕は生活を支えた「蚕影神社」

厚木 古くは「赤城明神社」といいった「依知神社」

厚木 荻野山中藩の陣屋が付近に「山中稲荷神社」

現在の下荻野字山中には、荻野山中藩大久保家の陣屋がありました。

この大久保家は、相模国愛甲郡中荻野村を中心として、合計1万3千石を領した小さな大名でした。初代の大久保教寛(のりひろ)は、小田原藩主大久保忠朝の次男で、元禄11年(1698)、相模国足柄上郡、駿河国駿東郡内の新開地6千石を分けられ、分家しました。宝永3年(1706)駿河国駿東郡、富士郡に5千石の加増を受けて1万1石の大名となり、更に享保3年(1718)には、相模国大住郡、高座郡、愛甲郡内に5千石の加増を受け、総計1万6千石となります。この頃、陣屋が駿河国駿東郡松永(現静岡県沼津市)に置かれたようです。2代教端(のりまさ)の時、弟に3千石を分けて、大久保家は1万3千石となり、明治維新に至ることになります。

天明3年(1783)頃、5代教翅(のりのぶ)は、陣屋を松永からこの地に移し、以後、荻野山中藩と呼ばれるようになりました。

その後、教翅から教義に至る三代、80余年間に渡って存在したこの陣屋は、慶応3年(1867)12月、幕末の騒乱の中で討幕派の浪士たちの襲撃によって一夜にして焼失してしまいました。この事件は、やがて京都の鳥羽・伏見の戦いの一つの原因になりました。

厚木 白龍が池に棲むという「白山神社」

昔より雨乞に霊験著しい池があり、 この池は、干ばつの時でも、池の水が涸れることがなく、それ故、人はこれを霊地と唱え、ここに古い石像、石碑が残存しています。 むかし、行基和尚がこの地に来て、この山に登り、この池を見た時、霊水の湧き出る清浄な霊地であることを発見して、この山を霊地と定め、楠木をもって霊御形を彫刻し、加賀国白山妙理大権現(石川県石川郡に鎮座)を勧請したとあります。

下って江戸時代の1801年別当龍蔵院隆光は、山上に於いて、修行中に霊夢によって、 山に秋葉権現と蔵王権現を勧請し、諸難、火難消除の守護とすれば疑なしと云々 近郷、近在の住民、信仰者の力を得て、白山神社建立を企して、1804年再建をいたしました。

厚木 美女神の木花咲耶姫命を祀る「子安神社」

子安神社の創立は不詳でありますが、古社調査事項取調書(明治二十九年(1896)によれば文明十八年(1486)以前の創立であります。

祭神は木花咲耶姫命が祀られておりますが、配祀祭神として豊宇気命と須佐之男命が祀られております。

古社調査書によれば、境内地には稲荷神社があり祭神は宇加之魂命が祀られておりました。

明治七年(1874)には八雲神社と神明神社が子安神社に合祀され、同年本殿が再建されました。幣殿は明治十一年(1878)に、神楽殿は明治十五年(1882)に、拝殿は昭和四十五年(1970)にそれぞれ再建されました。

祭神木花咲耶姫命は古来から子宝・安産の命として崇められ、人々の信仰も厚く、天正十九年(1591)には神領壱石の御朱印を賜りました。

厚木 水の神と農耕の神「大釜大弁財天尊」

広沢寺温泉入口の駐車場より1km程行った所に大釜弁財天があります。3m余りの巨石が2つ、掌を合わせたように並んでおり、奥行4mの内部には七沢石で造った蛇の宇賀神(文政5年銘、とぐろを巻いた形)と高さ60cmのほこらの中にはいった弁天様が祭られています。

大釜弁財天では、かつて日照りが続いた時、村中はもとより近郷近在の農家の人々が相寄り、お坊さんを頼み、大釜の内部に入ってお経をあげてもらった後、お坊さんが出てくるところを人々がバケツや手桶で水を掛けたり、滝壷の水をかい出したりするとともに、雨を降らせる一心から宇賀神を怒らせる素朴な願いで身に付けている六尺揮(ふんどし)をはずし、その褌で蛇を洗って雨乞いが行われていました。

厚木 血から生まれた剣の神を祀る「春日神社」

厚木 大江広元の四男毛利季光と係わりが「光福寺」

最初は浄土宗で教念寺と称したが、後に廃絶して光福寺となった。

鎌倉幕府の頃の創建で、開山は隆寛律師。律師(1148~1227)、字は皆空(また道空)無我)は以前は天台宗だったが、後に法然上人の浄土宗に移り念仏を説いて継承、法然上人入寂(1212)の祭は五十七日の同士をつとめた。が、比叡山の宗徒の反発“念仏宗の集団化をおそれての弾圧”を受けて、安貞元年(1227)に流罪に処せられた。

毛利庄(今の厚木市内)の領主毛利季光(すえみつ)入道西阿は送領使となったが、隆寛に帰依きえし奥州喜多方へ送る途中、毛利庄に移し飯山の郷に匿かくまい住ませたという。身代わりには弟子・実成じつじょうという僧が送られるが、入寂を知って飯山に駆けつけ、隆寛律師遺骨を喜多方・願成寺に分骨・埋葬した。

なお、成覚坊幸西は壱岐国(阿波で入滅)へ、空阿弥陀仏は薩摩国(出発前日入滅)へ流国となった。

季光は、戦国時代に中国地方で勢力を誇った毛利氏の祖で、大江広元の四男。父大江広元も法然上人の教えに帰依し覚呵と号した。

厚木 小野小町の生誕地か?「小野神社」

現在の拝殿は、嘉永(かえい)元年(1848年)に建てられ、わら葺(ぶき)屋根でありましたが、、昭和四十三年に鉄板蓑きに替えられました。本殿は拝殿よりも1mほど高い地面に神明造(しんめいづく)りで造られています。「新編相模国風土記稿」に「閉香明神社(かんかみょうじんやしろ)、村の鎮守(ちんじゅ)なり延喜式に載(の)りし小野神社、当国十三社の一(いつ)にて祭神(さいじん)下春命(したはるのみこと)という」とあります。

明治時代になってから、この神社の祭神には日本武尊(やまとたけるのみこと)も加えられました。それは日本武尊が東国の賊(ぞく)の征伐(せいばつ)に向かった際、野火(のび)の焼きうちの苦難にあうという「古事記(こじき)」に記述の地が「小野」と関係するとして祭神に加えたもののようです。

厚木 子供や水子の供養の地蔵信仰「子合地蔵尊」

厚木 火を司る火之迦具土大神を祀る「秋葉神社」

秋葉神社といえば火伏の神として全国に約四百社あり、総本宮は静岡県にある秋葉山本宮秋葉神社である。祭神は火を司る火之迦具土大神(ひのかぐつちのおおかみ)で伊弉諾(いざなぎ)、伊弉冉(いざなみ)の子供だが、明治までは秋葉大権現といわれる仏教寺院で、秋葉山三尺坊が信仰を集めていた。

秋葉三尺坊大権現が火伏の神として全国的になるのは徳川綱吉の頃からで、秋葉山三尺坊が火伏に霊験あらたかとして宣伝されてからである。秋葉講が組織され、とくに火事の多い江戸では多くの秋葉講が結成され、町の各所に秋葉山常夜燈が設置され、家々の軒下には秋葉大権現のお札が張られるようになり、大勢の参詣者が秋葉大権現を目指すようになって全国各地に広がったのである。

厚木 相模観音霊場27番札所だった「聖眼寺」

寺院の由来と歴史

聖眼寺(しょうげんじ)は上三田の才戸橋南側の県道から、山の根の長い参道を入った奥に観音堂が建立されています。昔は観音堂の左手に本堂と庫裡がありましたが、今は存在しません。

江戸時代には相模三十三観音霊場の二十七番札所として観音信仰で栄えていた寺院です。寺は三田寺と呼ばれ、参道入口の門塔に「當国二十七番三田寺」と彫り込まれています。

『新編相模国風土記稿』の古文書によると、開山は円珍(えんちん)といわれる智証大師(814~891)で、観音堂には千手観音長二尺智証作を置くと記されています。円珍は14歳で比叡山に登って修行。天台教学・密教を学び、第五世天台座主となり、法門の発展に尽くした高僧です。