戦国時代に八王子を中心とした大石定久公(八王子滝山城主)の統治により、心源院、天應院等が季雲永嶽大和尚を開山にして、明応4年に建立されたと考えられます。

虚空蔵菩薩を本尊とし、9石7斗の御朱印を賜り、5世太蔭師の時代、北条氏照の娘貞心尼を中興開基として、明応4年(1495)に当地に中興開山したと伝えられます。

徳川家光の養育役であった青山忠俊により再中興されています。明治時代には、当地に麻溝小学校の前身にあたる下溝学校を開校、また下溝の松原集落にあった薬師堂を当地に移転、この薬師は関東九十一薬師霊場19番です。

また、本堂、客殿、庫裡の新築が平成23年4月に終了し、落慶式を迎えました。

カテゴリーアーカイブ: からだの散歩

鎌倉 円覚寺の塔頭の中でも最も古い「白雲庵」

尾道市「向島(むかいしま)一周自転車旅」

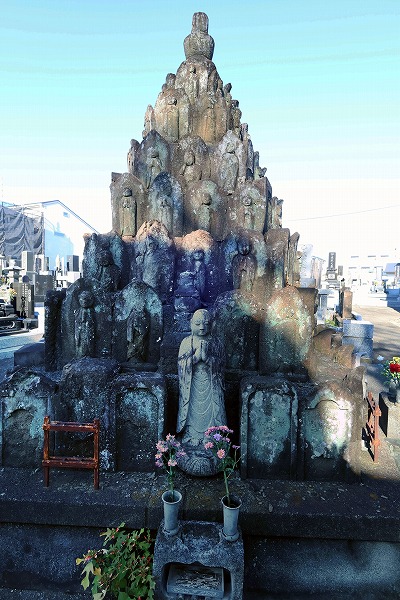

厚木 高遠藩の石工達が出稼ぎで石仏を「広沢寺」

曹洞宗に属し薬師如来を本尊とし、創立は後花園天皇の時代、相州足柄上郡の最乗寺了庵彗明禅師が開山しました。

禅師は、当時七沢城主であった上杉定正と親交が深く、寺内には領地の一部を寄附してもらった上杉定正夫婦の遺骨が埋葬されています。

厚木の七沢から、清川村の煤ヶ谷および伊勢原の日向にかけては石造物に適した石を産する石山があったが、石を切出して細工する石工がいなかったために手付かずのままであった。その石山を開発したのが信州高遠の石工たちで、それが明治以降の石材業発展の礎となった。

、高遠の地は田畑が少なかっただめに農家の次、三男が働くほどの農作業の仕事がなかった。

高遠藩はその対策として、元禄の初め頃に石工や木地師その他の職人になることを奨励した、それは、職人の中でも手間賃は石工が最も高かったので石工になる者が多かったといわれている。

しかし高遠の領内だけでは仕事の量が限られているため、藩では石工の他国への出稼ぎを許した。それにより、信州の他にも甲斐・相模・武蔵・駿河・上野などの各地に石工が集団をつくって出稼ぎに出かけるようになった。但し、藩は村役人に外に出る石工の管理を厳重にさせ、また石工の稼ぎ高に応じた運上金(租税)を課したのであった。

鎌倉 新田義貞が北条方の戦死者を弔う「九品寺」

開基は、新田義貞と伝えられています。1333年(元弘3年)新田義貞軍が北条氏を討つため鎌倉攻めをしたとき、この場所に本陣をかまえたということです。北条氏が滅びたあと、義貞は北条方の戦死者の霊を慰めるため、1336年(延元元年)この地に九品寺を建て、義貞が日ごろから尊敬していた風航順西(ふうこうじゅんさい)和尚(おしょう)を京都から招いて開山とし、戦死者の霊を厚く弔ったといいます。

山門と本堂にそれぞれ掲げられている額の「内裏山」と「九品寺」の文字は、新田義貞が書いた字の写しと伝えられています。もとになった額は、傷みがひどいため本堂に保存されています。

鎌倉市教育委員会発行「かまくら子ども風土記(13版)」より

尾道 昔はここに魚市場があった「尾道駅前桟橋」

島に行く船が出ています。

前の島(向島(むかいしま))への渡しの乗り場が、一番東に独立してあります。

「尾道~因島~生口島」方面、「尾道~百島~常石」方面の船が出ています。他に、春から秋までですが、「尾道~鞆の浦」への船が、土日に運航しています。

この辺りの海は、干満の差が3m前後あり、海岸の景色も変化します。海底までの深さも変わりますし、隠れていた岩が水面に顔を出します。また、潮の流れも早いのです。 前に向島があるので、風の影響は少なくて済みます。

1957年4月、瀬戸田港から尾道港に行く第五北川丸の海難事故がありました。岩礁に乗り上げ沈没、旅客112人及び乗組員1人が死亡。定員は旅客77人、乗っていた旅客は訳230人、約3倍の乗客を乗せていました。

その頃、夏の海水浴場へ行く客船は、船の周囲が通路になっており、海水が足首まで来るくらい乗客を乗せていました。

鎌倉 菅原道真の怨霊を鎮めめる「荏柄天神社」

福山 鞆 新羅へ出兵の淀媛命を祀る「淀媛神社」

この神社の祭神は淀姫命(よどひめのみこと)。弥生時代に三韓征伐(新羅(しらぎ)に遠征して征服、さらに百済(くだら)と高句麗(こうくり)を征服)を行った神功(じんぐう)皇后の妹君で、はじめは、海神・大綿津見命(おおわたつみのみこと)を祀った沼名前神社(渡守神社)の祭主を務める身でした。

しかし、後世、その徳が偲ばれて氏神として奉斎され、鞆湾の入口を守護する守り神となりました。

以降、この高台に鎮座し続け、現在に至っています。

現在の社殿は大正3年に建立されたもので、平成13年に修復されています。

神功皇后が三韓征伐のため西国下向の際、鞆の浦の地に寄泊しました。

帰路携帯していた「鞆」を奉納し、海神・大綿津見命を祀った際に、妹君の淀媛命を祭主として奉任させました。その神社が沼名前神社(渡守神社)の起源です。

数年後に淀姫命は鞆の浦を去りましたが、後世その特を偲び氏神として奉斎し、鞆の浦湾の入口の丘の上に鎮座する護り神として現在に至ります。

座間 野火が延焼して焼失、現在の地へ「星谷寺」

星の谷観音堂が坂東八番の札所になったの源頼朝在世中のことと思われます。

この頃は今でも本堂山と呼ばれている400mほど北東の丘の中腹にあったと伝えられていますが、いつの時代か、相模野の野火が延焼して焼失、現在の地へ移ったといわれています。

戦国時代には北條氏の保護を受け、小田原から府中へ人至る街道上の宿泊所としても利用されましたが、徳川氏はあまり重要視せず、朱印地(非課税の領地)も三石しか与えませんでしたが、正保国図(元年・1644年)などには北相模で唯一(随一)の社寺として観音堂が書かれており、民衆の間には相当重視されていたものと思われます。

江戸時代に入り、天下が太平になると、民衆の間にも百ヵ所観音、あるいは、坂東三十三ヶ所参りが流行しました。市内で最古の百ヵ所参りの記念物は、星の谷観音堂にある貞四年(1687年)の額です。

鎌倉 望みが絶たれた徳川忠長を供養「薬王寺」

尾道 国宝の寺、江戸時代、伝書鳩と米相場 「浄土寺」

聖徳太子が創建したと伝えられる。多くの文化財をがあり“寺の町尾道”の中でも由緒ある寺院として、訪れる人も多く、境内にハトがたくさんいます。ハトのえさを持っていると腕や手に飛んできます。

足利尊氏が九州平定や湊川の戦の際、戦勝祈願をした寺としても有名です。

「本堂」「多宝塔」は国宝、「山門」「阿弥陀堂」は国重文、境内一帯は国指定文化財に指定されています。

裏の竹林には伏見城から移築したといわれる茶室 「露滴庵(国重文)」が寂然と建っています。

ここの多宝塔(二重の塔)は日本の三大多宝塔の一つとされています。また、裏庭には茶室があり、わびさびの世界を漂わせています。

爰にハトがいる理由は、江戸時代、幕府が禁止していた伝書鳩を使って、大阪の米相場の情報を撮っていたからです。お寺を維持していくビジネス(?)感覚は大事ですね!

厚木 天台宗の鎮守 山王権現を祀る「知恩寺」

江戸時代には、智恩寺境内にあった山王社にまつられていた懸仏(かけぼとけ)が、現在では本堂の中に保存されています。

山王権現とは、日吉神社・日枝神社の祭神であり、権現とは仏・菩薩が化身してわが国の神として現れることを意味しています。また懸仏は銅などの円板上に、仏像・神像を半肉彫りにあらわし、柱や壁などにかけて礼拝したもので、特に鎌倉時代から室町時代にかけての資料が多く見られます。

智恩寺の懸仏は、中央の仏像を、左右に配された猿が拝む形式であり、刻まれている銘文から寛永13年(1636)に荻野の鋳物師である森久左衛門重久が鋳造したことが分かります。

戦国時代から明治初期に至る間、下荻野は鋳物師集団の活動の地として知られていましたが、この懸仏は江戸時代初期の鋳物師である森氏の作例として貴重です。

鎌倉 孟宗竹林の竹の庭「報国寺」

尾道東高等学校(林芙美子の母校)

NHKアーカイブに、戦後まだ6年の1951年に放送されたもので、作家の林芙美子さん47歳の肉声が残っていました。放送終了後、林さんは4日後に亡くなった。本当に最後の音声となったという貴重なものです。その中の一部をかきとめました。

女学校時代に、その女学校もやっぱり私、自分で業実(実業をもじった語:学生のスラング)を働いておりましてね。今で言えばアルバイトの先駆者みたいなんですけれども。こうは言っても、私の育ったとこは尾道というところで、景色のいいとこなんですよね。「この女学校入っておりましてね。そして親が女学校には入れてくれないって言うんですけども、勝手に試験を受けに行ったら6番ぐらいで入っちゃったんです。得意になって入ってたんですけど、袴も買えないし、教科書も買えない。仕方がないから、これが工場に入ってあの太い針で本縫になって、そして日給をもらって、それでもって貯めたりして、日給といっても夜に行ってましたからね。だから、あるいは袴だとかそういうものを、自分のお金で稼いで、そして学校に入った。

学校に入った時に私は地方での土着のものじゃないもんですから、非常に排斥されていた。自然に図書室に入ったりするようになって、その頃のものだとか、………。その頃たいへん詩が大変遊行していて、はやって若い人に読まれていたので、わたくしも詩を読んで、大変好きでした。先生が、また非常に好きで、読んでくださいました。自然に、自然発生的に、そういうものが好きになっていきました。…………

尾道 技芸が上達する「お経の塚」がある「海龍寺」

奈良の西大寺の定証上人が西国巡礼の途路、当時の曼荼羅堂といわれていたこの寺に住み、荒廃していた浄土寺を建立したと伝えられている。

その頃備後太田の荘官でこの寺の別当職であった和泉法眼渕信がこの寺を定証に寄進したという古記録がある。

正中二年(1347年)には炎上したが、直ちに再建され、寺名を現在の海龍寺と改めたのは寛文二年(1662年)である。

本尊は鎌倉末期のものといわれ千手観音菩薩である。山門の直ぐ右側に文化七年(1810年)の文楽之墓と文政三年(1820年)の竹本弥太夫の墓があるが、これは江戸の末期に尾道の浜問屋の檀那集が大阪から文楽師匠を招いて余暇を楽しんでいて師匠の死語追善供養の為建てたものである。

庫裡の裏庭山麓に広がる大盤石は花崗岩の多い尾道地方でもめずらしい巨岩である。

厚木 古い石仏が数多く掘り出された「金剛寺」

飯山金剛寺の大師堂に、神仏が八人の翁に化身して現れたという言い伝えがあります。

最乗寺(南足柄市)の輪番にあたった三田村の清源院の四世忠州は、最乗寺へ向かう途中、この大師堂に立ち寄ってお経を上げていると、「ここで一夜を明かせ」という八人の翁の声がしました。翁達は、退廃しているお堂の再興を依頼して夜明けに帰っていきました。

八人の翁は・観音様・黒地蔵・白地蔵・白山権現・不動尊・竜蔵権現・熊野権現・稲荷明神とわかり、大師堂は、金剛寺と忠州によって復興されました。この忠州が、曹洞宗金剛寺の開祖となります。

人々は忠州を慕い、三月二十一日のお祭りのときは、忠州作のご詠歌も行われ、賑わいました。

【出典】『厚木の伝承と地名』『厚木の社寺縁起・地蔵めぐり』

鎌倉 円覚寺、石段を上がると国宝の梵鐘「鐘楼弁天堂」

福山 万葉集にも歌われた「昔の鞆の港」

尾道 村上水軍の信仰を集めた「光明寺」

江の島 台湾近代化の尽力者を祀る「児玉神社」

明治時代の陸軍大将・児玉源太郎(1852(嘉永5)年~1906(明治39)年)を祀った児玉神社は、児玉が生前、江の島を非常に愛していたことから、この地に神社が創建された。

児玉公は江の島の風景を愛し、しばしば清遊した由縁により1917(大正6)年官許を得て神社創建を決し、後藤新平らの尽力により、主要な社殿が建立され、1921(大正10)年主要な社殿が建立され、7月御鎮座を了えた。1940(昭和15)年県社に列し、公の遺徳を慕う人々の奉賽が多かった。ことに境内には台湾総督時代の関係者による献納の燈籠・水盤などが見られる。

かつて児玉神社は荒れ果てていた。境内を浮浪者が徘徊したり、参拝者が拝殿に土足で上がるなど、廃絶寸前だった。こうした惨状を見かねて、山本宮司が現職を拝命(1980年5月)し、整備した。