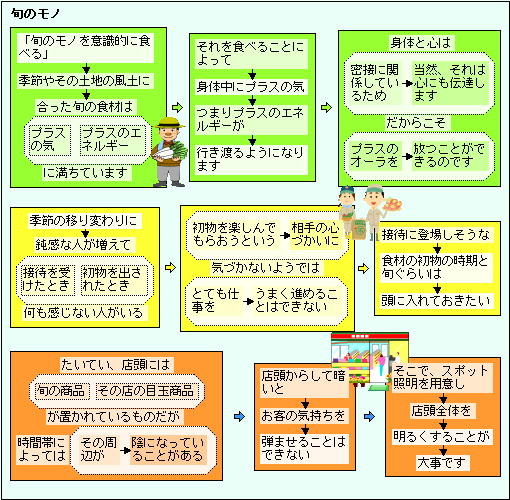

「旬(味のよい食べ頃の時期)」を大切にしたいものです。1950年代の後半に三種の神器といわれた家電の中に冷蔵庫がありました。この冷蔵庫が普及する前までは、旬のものを大切にしてきました。ということは、日本人のからだは、この旬のものを食べてきた結果でつくられたものでしょう。

旬のものと地産地消が、日本人のからだづくりの原点にあるのでしょう。

新コロナが世界中に蔓延し、物流が滞って、改めて「地産地消」の大切さに気がつきました。「旬のもの」の大切さにも、改めて気づく必要があるのでしょう!

1月 2022のアーカイブ

鎌倉 白旗神社から法華堂跡、大江広元の墓へ!

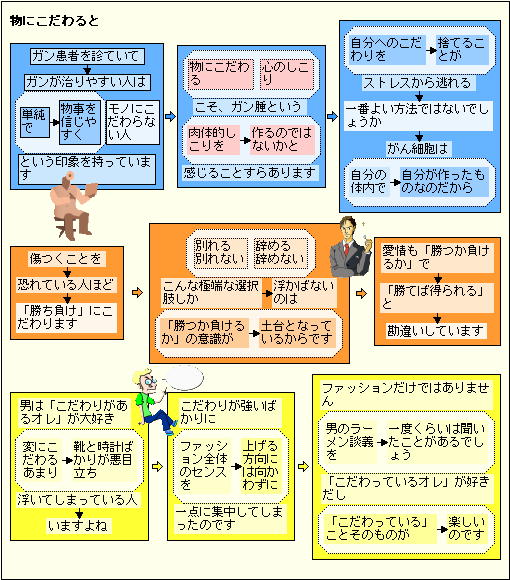

傷つくことを恐れている人!

尾道 不動岩~奥の院「不動岩の上は絶景」

不動岩から奥の院に至る道です。途中に聖観音、子宝観音があります。

・聖観音……観音菩薩は聖観音が基本の姿ですが、6世紀頃の中国で密教の教義により様々な変化観音が生まれました。法華経の中の「観世音菩薩普門品第ニ十五(観音経)では、聖観音を含めた六観音が六道輪廻(世の中のあらゆる生命は六種類の世界に生まれ変わりを繰り返すという教え) の思想に基づいて六道に迷って苦しむ衆生を救うと説いています。

日本では、真言宗が六観音として聖観音(地獄道)・十一面観音(修羅道)・千手観音(餓鬼道)・馬頭観音(畜生道)・如意輪観音(人道)・准胝観音(天道)を定め、天台宗は准胝観音の代わりに不空羂索観音を加えて六観音としていました。

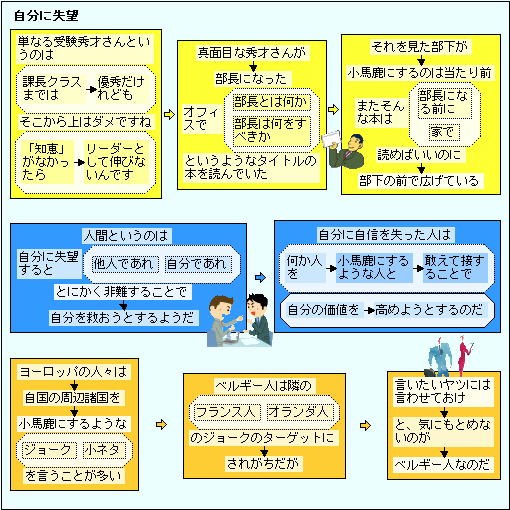

自分に失望すると、とにかく非難する!

福山 最古の長い歴史を持つ港町「鞆の浦」

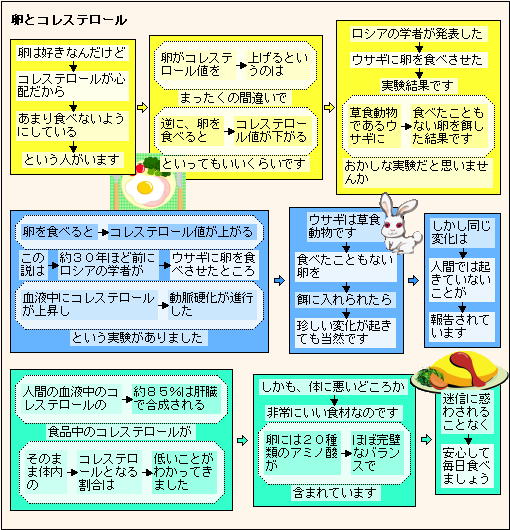

卵がコレステロール値を上げるは間違い!

鎌倉 八幡太郎義家をこの地で産む「甘縄神明宮」

| 俗に甘縄神明と呼ぶ。祭神天照大御神・配祀倉稲魂命・伊邪那美命・武饗槌命・菅原道真。例祭九月十四日。元村社、長谷区の氏神社。社伝では天平年中の勧請という。 『相州鎌倉郡神輿山甘縄寺神明宮縁起略』によると、和銅三年(710)八月行基の草創。染谷時忠が山上に神明宮、山下に円徳寺を建て、のち源頼義が相模守となって下向した時、平直方の女を娶り、当社に祈って八幡太郎義家をこの地で産んだと伝える。直方は時忠の婿であった。 背後の山は神輿尼岳といい、『萬葉集』に見える。このあたり大庭御厨の一部であったので神明宮の奉斎があったらのであろう。『吾妻鏡』に記載の見える古社で、源頼朝・政子らの参拝・奉幣があり、安達盛長が守護に当り、社前に住みその子孫は歴代ここを住居とした。 |

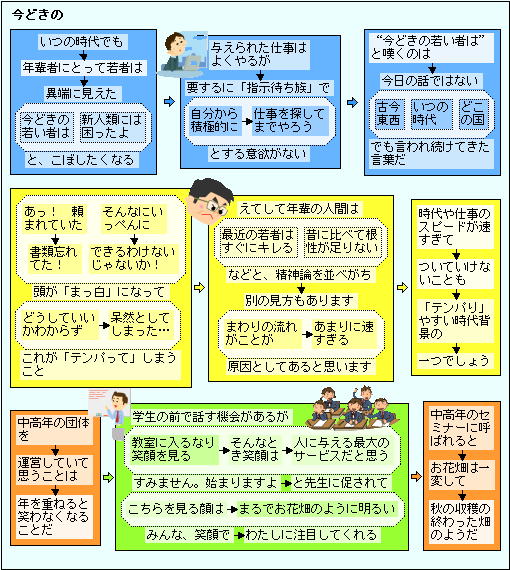

「今どきの若い者は」とこぼしたくなる!

尾道 天神さまの霊験碑「御袖天満宮」へ

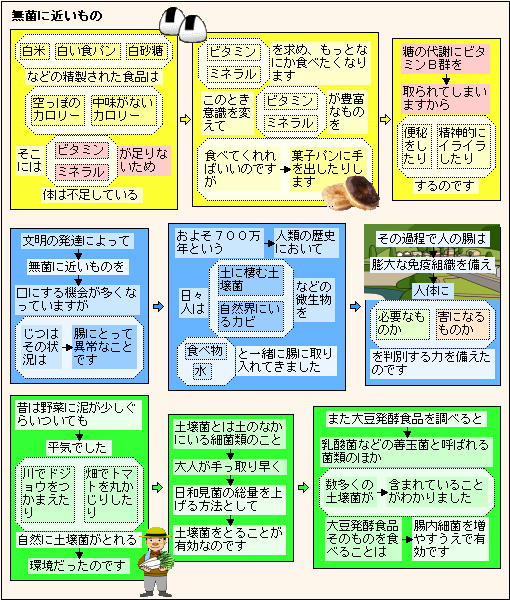

無菌に近いものを口にする機会が多い!

| 人類の歴史において、米とか麦を食べ始めたのは最近のわずか1%の期間です。それまでは、動物の肉、果実、根菜などを食べていたのでしょう。 農耕が始まる前の99%の期間でヒトの体の基本ができてきました。それまでは、多くの人が一箇所に定住することはなく、食料や水がなくなれば、分散して移動して食料や水を入手していたのでしょう。 しかし、人が定住するようになり、農耕が始まり、多くの人が一箇所で暮らすようになり、病気も増えてきました。 それが150年ほど前に産業革命がはじまり、厖大な人達が狭い地域に暮らすようになり、その結果、病気の種類も増え、危険度もより高まってきています。薬があるものは乗り越えられるようになっていますが、薬がなければ危険度は高まっているのでしょう! |

鎌倉 島津氏によって建てられた「源頼朝の墓」

| 1779年、薩摩藩主・島津重豪(頼朝の隠し子の子孫?)が、石段を設けてその上に建てたのが、この墓。 1198年12月27日源頼朝御家人の稲毛重成の亡妻の供養のために、相模川にかけた橋の完成祝いに出掛け、その帰り稲村ガ崎で落馬した。その落馬が原因で、1199翌年1月13日に53歳で亡くなった。大倉法華堂(現在の白旗神社)に葬むられた。 現在の墓は白旗神社のすぐ横の階段を登った所にあり、江戸時代に島津氏によって建てられたもので、高さ186cmの五層の石塔である。 1196年から頼朝が亡くなった1199年までの3年間、鎌倉幕府の公式記録「吾妻鏡」から頼朝の死亡に関する記録が抜けている(仏事の記録はあり)。頼朝の死は謎に包まれていると言われている。 |

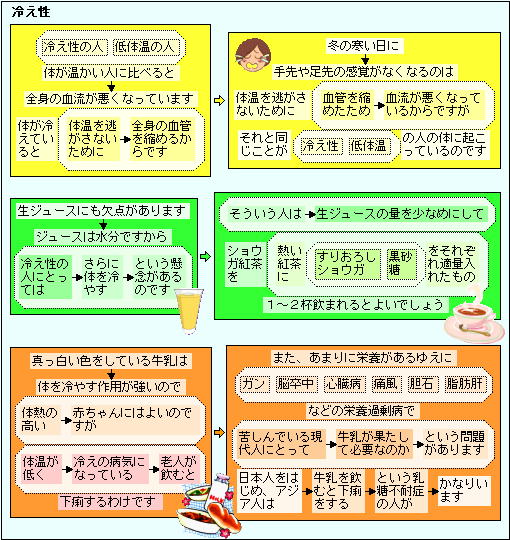

冷え性の人血流が悪い!

厚木 大江広元の四男毛利季光と係わりが「光福寺」

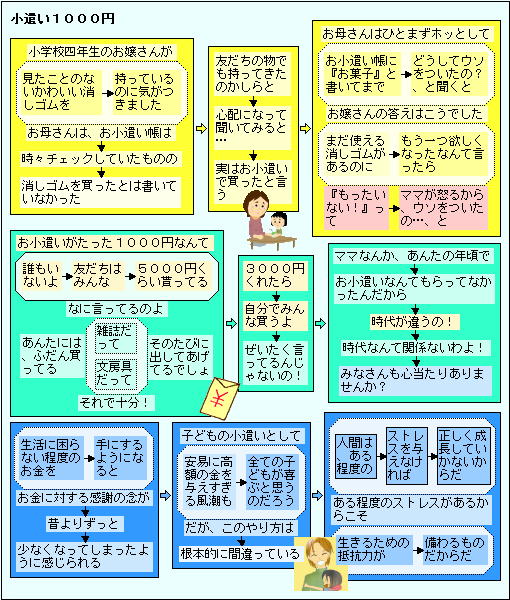

お小遣いがたった1000円なんて!

鎌倉 由比若宮、由比八幡宮ともいう「元鶴岡八幡宮」

| 元八幡は、相模守(さがみのかみ)であった源頼義(よりよし)が京都の石清水八幡宮に戦勝を祈願し、前九年の役(えき)(1051~1062年)で、奥州の豪族の阿部頼時(よりとき)・貞任(さだとう)に勝って京へ帰る途中、1063年(康平6年)に鎌倉に立ち寄り、由比郷鶴岡(ゆいごうつるがおか)のこの地に源氏の守り神である石清水八幡宮の祭神を移してまつって建てたと伝えています。 後三年の役のとき、頼義の子の義家(よしいえ)が戦勝を祈り、社殿を修理したと伝えています。 1180年(治承4年)、鎌倉を根拠地としで鎌倉幕府を開いた源頼朝(よりとも)が、現在の八幡宮がある元八幡と呼ばれていますが、正しい名は由比若宮です。 |