| 健康志向が続いています。そのためか、玄米と採食、そして魚などが健康に良いと言われています。しかし、玄米を食べられるようになったのは最近のようです。その理由は、玄米を炊飯するには燃料と時間がかかりすぎ、難しかったのでした。 また、白米を庶民が普通に食べられるようになったのは、せいぜい100年程度、動力式の精米機が開発されたのは1954年のこと、それまでは水車で精米していました。100年以前の庶民は、ぬかの残った白米とアワやヒエなどを混ぜた雑穀米だったようです。 ということは、白米や玄米は、栄養面で良いところもあるが、それに慣れたからだになるには、まだまだ年数がかかるのでしょう? |

2021年のアーカイブ

尾道 瀬戸内の船旅を楽しむ「駅前桟橋」

厚木 明治の先進民家「古民家 岸邸」

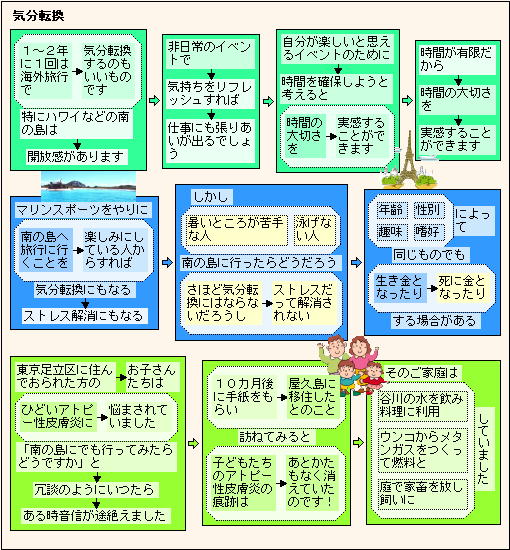

南の島で気分転換するのも!

福山 鞆 神功皇后の妹君の淀媛命を祀る「淀媛神社」

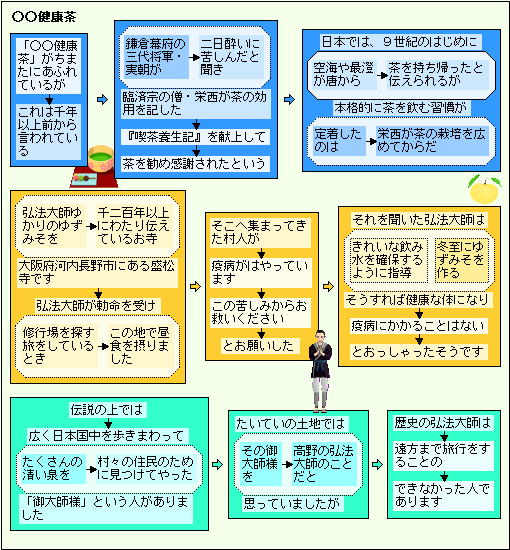

「○○健康茶」がちまたにあふれている!

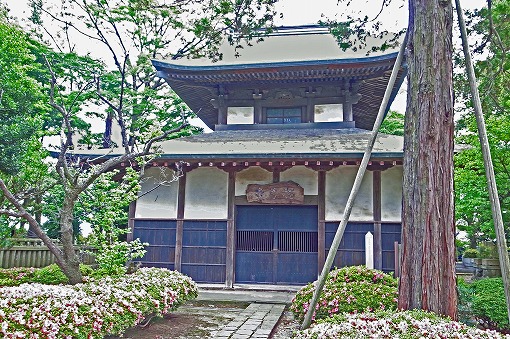

鎌倉 龍口寺輪番八ヶ寺の一つ「本成寺」

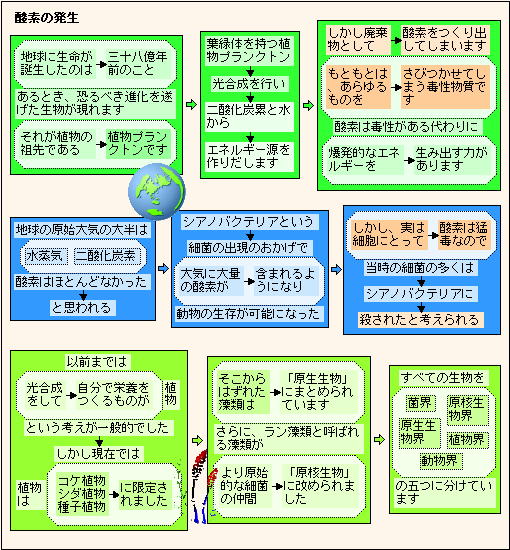

原始地球では、酸素はあらゆるものを錆びさせる悪者!

尾道 浄土寺山中腹に大日如来の使者「不動岩」

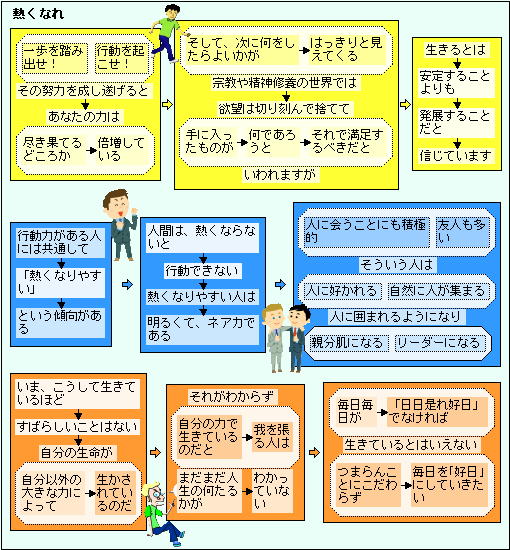

熱くならないと行動できない!

厚木 日蓮上人配流のとき逗留した「妙伝寺」

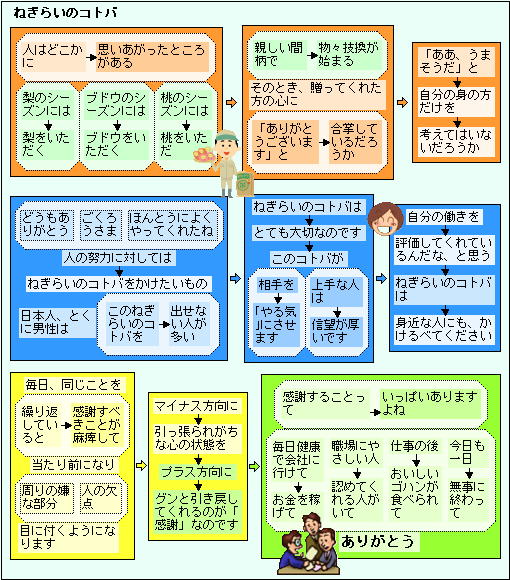

ねぎらいのコトバをかけたいもの!

鎌倉 もとは新井(荒井)の闇魔堂だった「円応寺」

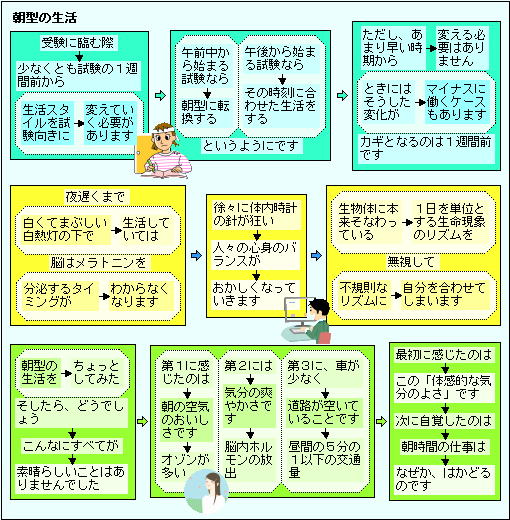

朝型の生活をちょっと「してみた」!

尾道 度々の災害に遭った西国寺塔頭「持善院」

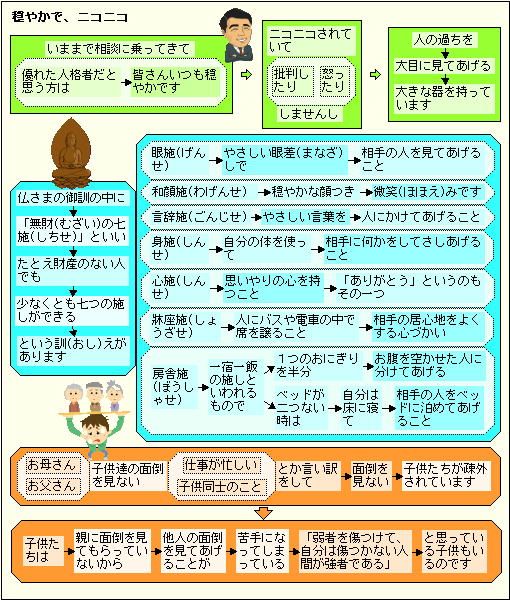

穏やかで、ニコニコしていたいもの!

相模原南西部 2012年4月全焼したが再建「下溝八幡宮」

| この神社は、天文年間(1532ー1555年)に溝郷(ごう)が上溝と下津の両村に分かれた際に、下溝村の鎮守として上溝の亀ヶ池八幡宮から勧請(かんじょう)して創建された神社であると伝えられています。また、中世の屋敷跡と思われる「堀の内」と呼ばれる地点からみて、その裏鬼門(西南)にあたるので、ここに建立されたという話もあります。参道の脇にある小祠には、市の重要文化財に指定されている「不動明王坐像(ふどうみょうおうざぞう)が安置されています。これは享保9年(1724年)に後藤左近藤原義貴(ごとうさこふじわらよしたか)が製作したもので、もともとは別当(べっとう)大光院の本尊でした。<br> 相模原市相模原市観光協会(案内板より) 2012年4月4日に全焼しましたが、建て直されています。 |