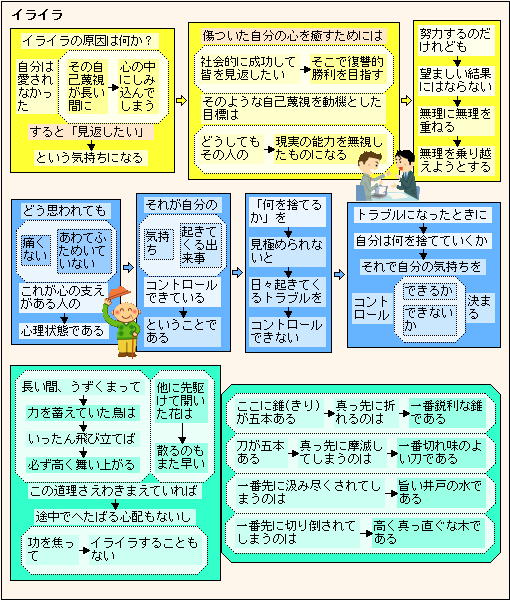

| 現代はストレス社会ちっても言い時代になっています。SNSなどで簡単に情報発信ができるので、ストレスをかかえている人は、批判情報を簡単に発信できますね。また、マスコミですら批判情報を発信ることがあるので、「批判上を発信しても良いのだ」と思ってしまいます。 修行して「どう思われてもなんでもない」という境地にたどり着けると、周囲に対して、やさしく親切な行動が、何気なく出来るようになるのでしょうね! |

10月 2021のアーカイブ

鎌倉 熊野大社を勧請して創建「十二所神社」

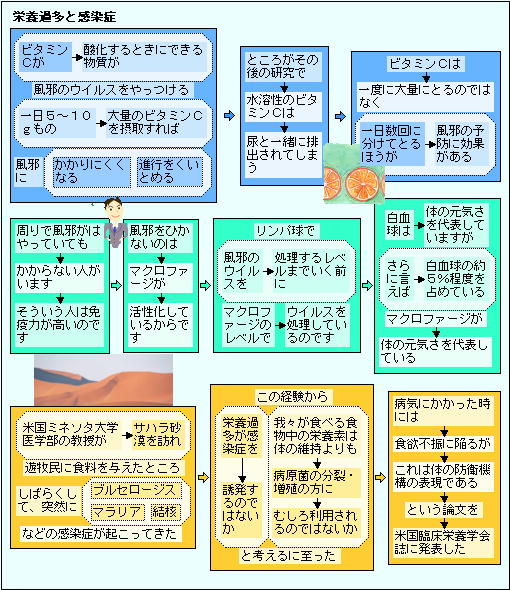

栄養過多が感染症を誘発するのでは!

尾道 天保大飢聾に本堂立替で人を救った「慈観寺」

| 本堂は、天保の大飢聾の際に、慧善事業とし豪商橋本竹下(ちっか)が出資して建築されたもの。入母屋造、本瓦葺(平瓦と丸瓦を交互に使う)の二重屋根を持ち、虹梁や蟇股(かえるまた・柱や屋根の重さを支える部材)には忙ぎやかな彫刻が施されている。 江戸時代、天保の大飢饉の際、尾道地方にも困窮の難民が多く出たが、当時の町年寄橋本・竹下は、その救済事業として本堂の改築を発願し、1834年工を起し1837年竣工したのが現在の本堂である。竹下はこの工事に難民を人夫として雇用し、尾道では一人の餓死者も出さなかった。 (参考:天明を挟んだ江戸時代の人口は、1780年2601万人→1792年2489万人 △112万人もの人口が減少したとも。) |

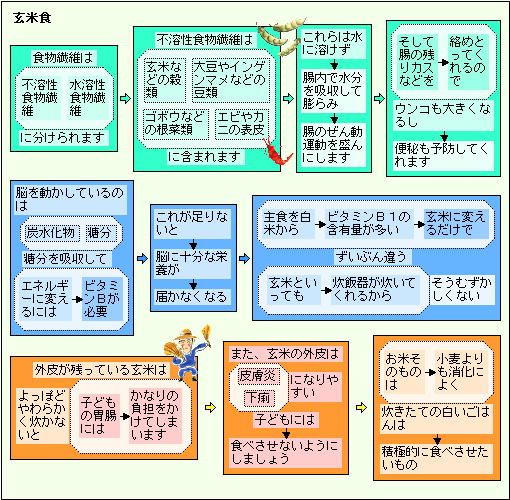

玄米は子どもの胃腸にかなりの負担!

海老名 江戸時代初期に創建か「龍昌院」

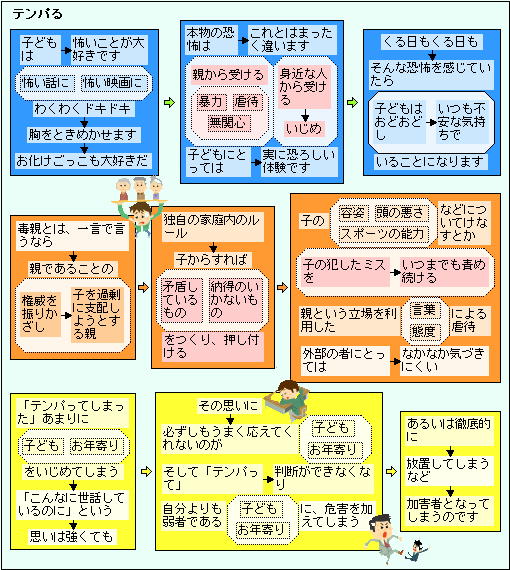

テンパってしまって、いじめてしまう!

座間 美濃齋藤氏の遺臣が開拓し祀る「日枝大神」

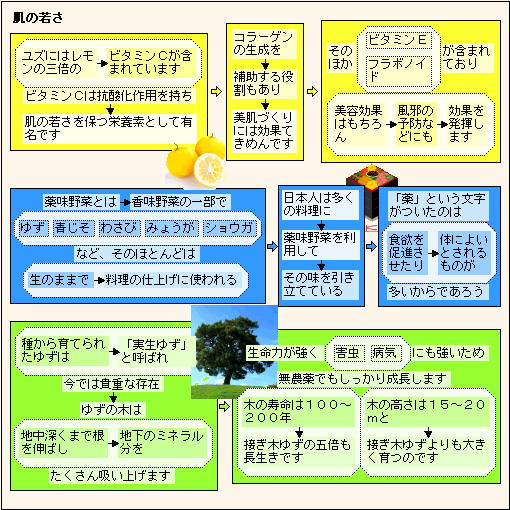

肌の若さを保つユズ!

| 健康の維持は、できるだけ天然の食べ物で保ちたいですね。実生の柚子(接ぎ木ではない実生の柚子)は、東北以南で広く栽培され、花言葉は「健康美」。ほとんど消毒の必要がなく、無農薬栽培が比較的簡単にできることが特徴です。柚子は果皮に栄養素が多く含まれているので、無農薬の柚子は「健康美」につながるのですね。 輸入品の果物は日本では栽培できないものが多く、発芽しても収穫までは到底不可能で、種子が発芽しても、その種子はその果物や野菜の性質をそのまま受け継いではいません(味がイマイチとか、実が大きくならないとか、病気に弱いとか)。そのため食べても美味しく無いのでしょう。また、からだに良いとは思えないですね。やはり、地産地消なのでしょうか! |

華経こそ仏の真の教えと日蓮宗「妙蓮寺」

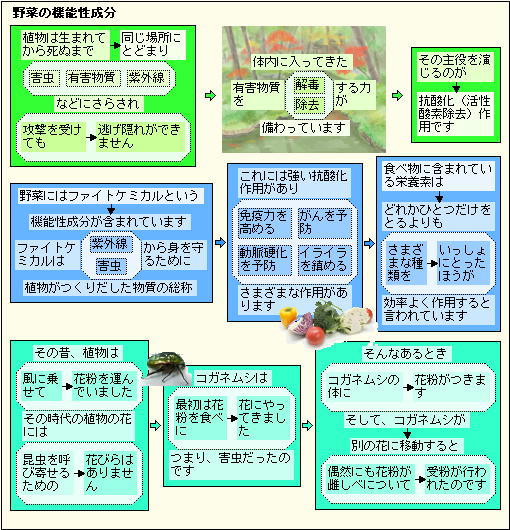

野菜には機能性成分が含まれている!

| 植物は移動できないため、その場所に適応するための進化をしてきているのですね。害虫や有害物質、紫外線、あるいは水分量など、その土地に合った進化の歴史ですね。 ヒトにおいても「地産地消」という言葉が日本にはあります。 米国ミネソタ大学医学部の教授だったM・J・マレイ博士は、1975(昭和50)年に飢饒のサハラ砂漠を訪れ、遊牧民に食料を与えたところ、「しばらくして、突然にマラリアやブルセロージス、結核などの感染症が起こってきた」ことを経験したことから、「栄養過多が感染症を誘発するのではないか」、「我々が食べる食物中の栄養素は我々の体の維持よりも、病原菌の分裂・増殖の方にむしろ利用されるのではないか」と考えるに至ったそうです。 やはり、ヒトにも地産地消が有効なのでしょうね。もしかしたら、日本で収穫されたものを食べると、新コロナ感染対策として有効だったりすることもあるのでしょうか? |

鎌倉 七堂伽藍の大寺だった「海蔵寺」

| 海蔵寺は臨済宗建長寺派の寺である。この寺は、1253年に鎌倉幕府六代将軍宗尊親王の命によって、藤原仲能(道知禅師)が願主となって、七堂伽藍の大寺を建立したが1333年5月、鎌倉滅亡の際の兵火によって全焼してしまった。 1394年4月、足利氏満の命により上杉氏定が再建し、源翁(げんのう)禅師を開山に招いて菩提寺とした。 創建の頃、毎夜近くの山麓から悲しげな赤子の声が聞こえ、声を頼りにその場所に行くと、古い墓石があり、その下から鳴き声が聞こえるようで、しかも、まわりには金色の光がもれ、芳香が漂っていた。墓石に袈裟をかけ、読経すると鳴き声はやんだ。翌日、その墓所を掘ると、薬師如来の頭部があらわれた。 この頭部を、新しく造立した薬師如来像の胎内におさめ本尊とした。61年ごとに胎内像をを公開している。 |

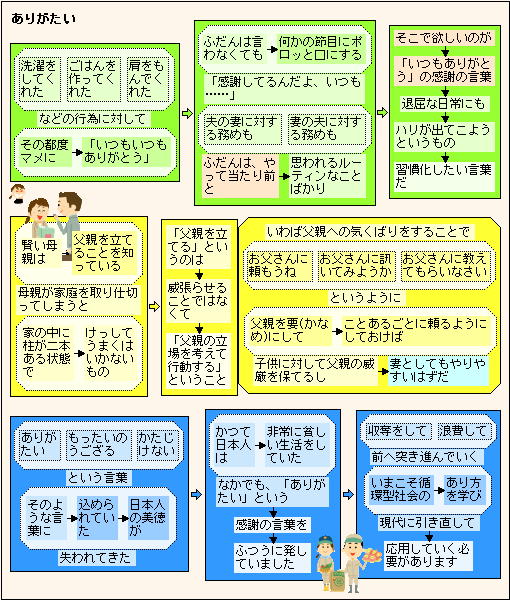

「ありがたい」という感謝の言葉!

尾道 福本渡船から 駅前海岸へ「旧船着場」

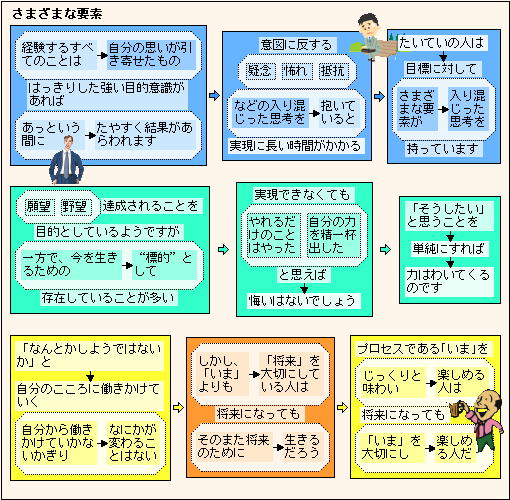

目標に対しさまざまな要素が入り混じった思考!

厚木 親鸞聖人がここに草庵を「弘徳寺」

| 開基は二十四輩第五番信楽房(信楽房は、常に親鸞聖人の身近に奉仕したと伝えています。) 弘徳寺の寺伝ではかつてこの地には聖徳太子の発願によって秦河勝が地蔵菩薩を安置するために建てた地蔵堂があり、そこに親鸞聖人が御巡錫になり、その宿縁を大変喜ばれて、ここに草庵を結ばれて浄土真宗の教えをひろめられ、後に信楽坊に草庵を託されたと伝えています。 寺の縁起によれば、親鸞が東国布教の折りに滞在した旧跡で、親鸞の嫡男・善鸞がここに草庵を結び心光院と号したのが始まりと伝わる。 開山・開基は、親鸞の直弟子の信楽ぎょう房。信楽房は平将門の子孫で、俗名を相馬太郎義清といった。 建暦・元仁期に親鸞が常陸国稲田に布教の折りに門弟となり、その後当山を任せられた。 |