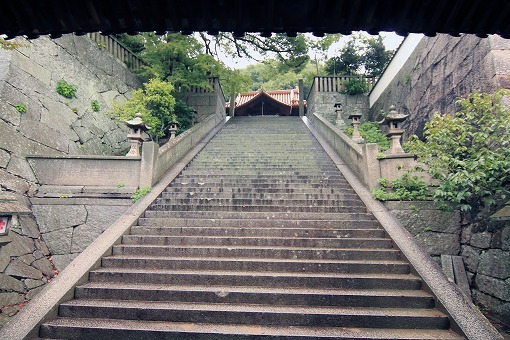

西國寺は天平年中、行基菩薩創建と伝えられ、真言宗醍醐派の大本山。 ある日、尾道に立ち寄られた行脚の中の行基はその夜、加茂明神の霊夢を見て、その御告げによってこの地に開山したと言い伝えられます。

西国寺は平安時代の院政期より朝廷との関わりが深く、官寺として大きな影響力を持っていたと考えられます。

荘厳な姿を山の中腹にとどめる金堂は、国の重文に指定されています。この金堂に安置されている薬師如来座像は本山の秘仏であり、三十年に一度の開陳が行われています。春の桜の季節は、境内一面の桜を楽しむことができます。

カテゴリーアーカイブ: からだの散歩

鎌倉 [おんめさま]の名で親している「大巧寺」

鞆の浦 江戸時代創建の客殿「福善寺対潮楼」

鎌倉 この世の花ではない紫陽花「明月院」

鎌倉 五つの神社が一つに「五所神社」

愛川 田代の半僧坊と呼ばれている「勝楽寺」

厚木 地蔵様の伝説がある「広沢寺」

尾道 小説「暗夜行路」に着手した「志賀直哉旧居」

鎌倉 日本三天神の一つ「荏柄天神社」

鎌倉 正式名は由比若宮の「元鶴岡八幡宮」

元八幡は、相模守であった源頼義(よりよし)が京都の石清水八幡宮に戦勝を祈願し、前九年の役(1051~1062年)で、奥州の豪族の阿部頼時(よりとき)・貞任(さだとう)に勝って京へ帰る途中、1063年(康平6年)に鎌倉に立ち寄り、由比郷鶴岡のこの地に源氏の守り神である石清水八幡宮の祭神を移してまつって建てたと伝えています。

後三年の役のとき、頼義の子の義家(よしいえ)が戦勝を祈り、社殿を修理したと伝えています。

1180年(治承4年)、鎌倉を根拠地としで鎌倉幕府を開いた源頼朝が、現在の八幡宮がある元八幡と呼ばれていますが、正しい名は由比若宮です。

元八幡は、源氏と鎌倉のつながりのできた初めです。この神社は、由比ヶ浜の八幡宮とも呼ばれていたようです。由比ケ浜の湾が、このあたりまで入り込んでいたといわれる当時の地形からみて、神社は海に面した海岸近くに建てられたと思われます。

尾道 路地にひっそりと「辨天神社」

厚木 社殿の前の白山池に棲む白龍「白山神社」

鎌倉で初めて建てられた臨済宗のお寺「寿福寺」

尾道 最初にできた神社「艮神社」

厚木 小野小町がかくまわれた地に「小町神社」

鎌倉 タブの木が枝を広げる「八坂神社」

尾道 大林監督「転校生」の舞台「御袖天満宮」

鎌倉 弘法大使が掘った?十六の井「海蔵寺」

尾道 海上交通の安全を願う「住吉神社」

1740年、尾道の町奉行に着任し広島藩の平山角左衛門《名誉市民》は、翌年の1741年に住吉浜を築造し尾道発展の基礎を築いた。その際、浄土寺境内にあった住吉神社をこの住吉浜に移して港の守護神とした。

毎年旧暦の6月28日前後(7月の終わり頃)の土曜日、平山奉行の功績を称えると同時に、商売の繁盛と海上交通の安全を願ってをおのみち住吉花火まつりが行われます。

尾道住吉花火まつりは、正式名称を「住吉神社大祭礼」といい神事です。花火当日に「山型(やまがた)」「鳥居(とりい)」「御弊(ごへい)」の提灯船3隻に加え、「火船(ひぶね)」

「御座船(ござぶね」が渡御(とぎょう)…尾道水道を行ったり来たり…しております。