外留学の先覚者土居咲吾が、この正授院でも英語塾を開いて後進を導いた。

勝海舟の卒いる咸臨丸へ便乗を許され、福沢諭吉らと共に万延元年(1860)我が国を発しアメリカに渡り英学を修めて帰国した。

帰朝後、父が病死し家業をつぐため尾道に帰ったが、芸州藩では幸作を士籍に列し、アメリカ仕込みの新知識としてこれを厚遇した。

その後、軍艦買入密航事件のため一時禁固刑に処せられたが、これは表面だけのことで、久しからず刑を解かれ、このあと感ずるところがあり「土居咲吾」(土に居して吾を咲う)と改名、明治元年三原藩が今の糸崎町に開設した三原洋学所の取締方となり、また長江一丁目、正授院にも英語塾を開いて後進を導いた。

カテゴリーアーカイブ: からだの散歩

相模原南区 一遍に気が楽になるのか「無量光寺」

鎌倉 門前に[源頼朝公祈願所]の石碑「補陀洛寺」

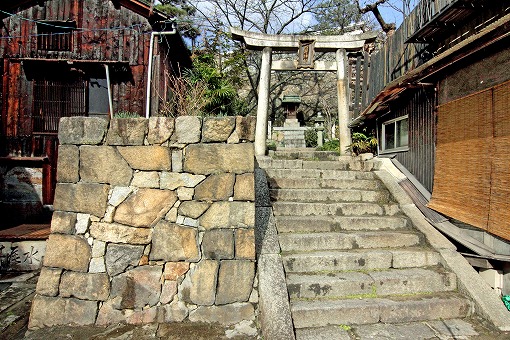

尾道 806年、尾道で最古の「艮神社」

江の島 明治の陸軍大将児玉源太郎を祀る「児玉神社」

福山 鞆 坂本龍馬「いろは丸展示館」

鎌倉 福の神が住でいる「銭洗弁天宇賀福神社」

厚木 古い石仏が数多く掘り出された「金剛寺」

尾道 曲がりくねった道を「猫の細道」

鎌倉 一時は約3,000坪の境内だった「薬王寺」

福山 鞆・備前・備中・備後の日蓮宗の重要寺院「法宣寺」

鎌倉 日蓮が佐渡へ流されるまで土牢に幽閉「光則寺」

尾道 鉄道施設のため消えた「荒神社跡」

厚木 奈良時代後期のころ創建「七沢観音寺」

鎌倉 十字架を模した紋がいまも残る「光照寺」

尾道 伝教大師高弟持光上人創創「持光寺」

福山 鞆 瀬戸内の要港にある古刹「小松寺」

鎌倉 退居寮として開創「白雲庵」

江の島 たびたびの崖崩れ「延命寺」

「此処は何なのかしら・・・・?」

閻魔大王が鎮座している石窟の奥が納骨堂になっています。

閻魔大王を筆頭とする十王の信仰は、鎌倉時代に流行した信仰で、死後に人は天国か地獄に行くと信じられていました。天国か地獄かの裁きを司るのが、十王で、裁きは七日ごとに七回行われるので、四十九日目には天国か地獄かが決定します。

最初の七日目は三途の川を渡り、冥府でまず秦広王の裁きを受ける。次の七日目(十四日目)には、初江王のもとで裁かれる。次々とさらに七人の王のもとで裁かれて、最後に閻魔大王に引導を渡されることになりまする。さらに、その後、百か日、一年、三年と、合計十回裁きがあり、それぞれ、そのときの十人の王が裁きが行なわれます。