昔は梅嶺山(ばいれいざん)夜光寺(やこうじ)とい真言宗の寺でしたが、1293年(永仁元年)日朗(にちろう)の高弟だった日像(にちぞう)が開山となって日蓮宗に改められたと伝えられています。また、梅立寺(ばいりゅうじ)とか梅嶺寺(ばいれいじ)とかの名も伝わっていますが、江戸時代の初めごろ日達(にちたつ)によって薬王寺と改められ再興されました。その後、徳川忠長(ただなが)が1633年(寛永10年)高崎で自刃しましたので、妻の松孝院(しょうこういん)殿(織田信長の次男信雄(のぶかつ)の娘)は、夫の霊を供養するためにこの寺に墓を建立し、多額のお金と広大な土地を寄進しました。

カテゴリーアーカイブ: からだの散歩

福山 鞆・備前・備中・備後の日蓮宗の重要寺院「法宣寺」

鎌倉 日蓮が佐渡へ流されるまで土牢に幽閉「光則寺」

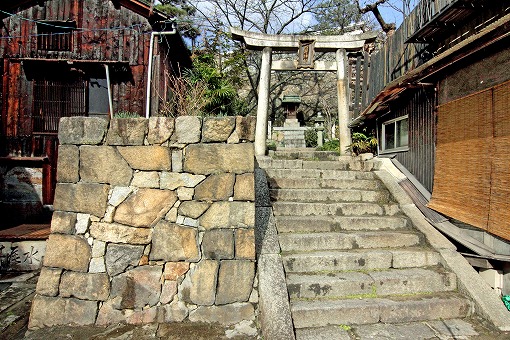

尾道 鉄道施設のため消えた「荒神社跡」

厚木 奈良時代後期のころ創建「七沢観音寺」

鎌倉 十字架を模した紋がいまも残る「光照寺」

尾道 伝教大師高弟持光上人創創「持光寺」

福山 鞆 瀬戸内の要港にある古刹「小松寺」

鎌倉 退居寮として開創「白雲庵」

江の島 たびたびの崖崩れ「延命寺」

「此処は何なのかしら・・・・?」

閻魔大王が鎮座している石窟の奥が納骨堂になっています。

閻魔大王を筆頭とする十王の信仰は、鎌倉時代に流行した信仰で、死後に人は天国か地獄に行くと信じられていました。天国か地獄かの裁きを司るのが、十王で、裁きは七日ごとに七回行われるので、四十九日目には天国か地獄かが決定します。

最初の七日目は三途の川を渡り、冥府でまず秦広王の裁きを受ける。次の七日目(十四日目)には、初江王のもとで裁かれる。次々とさらに七人の王のもとで裁かれて、最後に閻魔大王に引導を渡されることになりまする。さらに、その後、百か日、一年、三年と、合計十回裁きがあり、それぞれ、そのときの十人の王が裁きが行なわれます。

尾道 水祭りが復活した「熊野神社」

鎌倉 ここにも稲荷を祀られている「本成寺」

海老名 江戸時代初期に創建「龍昌院」

福山 古くは澳(沖)の御堂と言われ「本願寺」

尾道 現在はあまりにも小さい「磯の辨天神社」

鎌倉 石仏補陀落迦観自在窟 「円覚寺 大方丈」

尾道 尾道随一の名水『延命水』の「正念寺」

厚木 神奈川景勝五十選、飯山の観音さん「長谷寺」

鎌倉 源氏が衰退の原因か?「永福寺跡」

頼朝の死後。二代目の将軍になったのは息子の頼家。 こんな豪華な建物を受け継いだ頼家なんですけど。家臣たち、御家人たちは、「次の将軍さまは何やってんの」というような、不信感を抱いてしまった。それは、頼家がここで何とをやったのか? なのですが、二代目将軍頼家の永福寺での行いに、家来たちは不信感を募らせたといいます。

どんなことをやったのかというと、京都から文化人を呼び寄せ、遊びの名人を呼び寄せ、頼家はここでどんちゃん騒ぎや蹴鞠をやったり、遊び場にしてしまったのだという。しかも京都から人を呼び寄せており、武士よりも朝廷の貴族たちを大切にしているとして、家来たちが不信感を抱いていった可能性があるのだ、と思われます。