“ 当山は第三十一代遊行上人によって開かれた念仏道場です。堂宇の創建には覚阿という時衆が力を発揮したと言います。

本堂に安置する阿弥陀如来像は、全国的にも珍しい半跏座木像で、鎌倉期の趣があります。尾道市の民族文化財に指定されている「下陣の格天井の彩色画」、延命地蔵堂に安置されている「木造地蔵菩薩立像」があります。

また、今も境内に滾々と湧く「延命水」は尾道随一の名水です。

「おどり念仏」を今に伝える当山は、まさに時宗の町寺というべき存在と言えるでしょう。

尾道市には奇跡的にも未だ六カ寺の時宗寺院が存在しております。”

カテゴリーアーカイブ: 尾道

尾道 元は天台宗でしたが浄土宗へと改宗「光明寺」

834~847年、円仁和尚の草創といわれています。元々は天台宗のお寺でしたが、鎌倉時代の末期の建武3年(1336年)2月、足利尊氏の従軍僧だった道宗雙救上人が今川貞世と共に、光明寺に足を止めたとき智海和尚を助け、自らが大願主となり光明寺を再興し、浄土宗へと改宗しました。

室町時代には村上水軍の信仰を集め、1588年、豊臣秀吉の「海上鎮圧令」により武士を捨て回漕問屋へと生業を変えた後も檀家として寺を支えました。

海上鎮圧令(海賊取締令・海賊停止令)とは、1588年(天正16年)に豊臣秀吉が倭寇に対し

①豊臣氏に従い、大名となる

②豊臣政権の大名の家臣となる

③武装を放棄し、百姓になる」。

この3つを迫った政策です。

尾道 昔も今も、海も街も近い「尾道駅」

1891年(明治24年)11月3日 – 山陽鉄道が福山駅から延伸し、その暫定的な終着として開業。旅客・貨物の取扱を開始。

1906年(明治39年)12月1日 – 山陽鉄道の国有化により国有鉄道の駅となる。

1999年(平成11年)に駅前再開発が行われた。駅舎は古い景観を保ったが、そのほかは様相が一変し、近代的な商業施設やホールが建てられた。

2019年3月10日 新しく建てられ変えられ改行した。駅のデザインは1937年ころの駅舎に似たデザインとなった。

《尾道水道が紡いだ中世からの箱庭的都市》

尾道三山と対岸の島に囲まれた尾道は、町の中心を通る「海の川」とも言うべき尾道水道の恵みによって、中世の開港以来,瀬戸内随一の良港として繁栄し,人・もの・財が集積した。

その結果,尾道三山と尾道水道の問の限られた生活空間に多くの寺社や庭園,住宅が造られ、それらを結ぶ入り組んだ路地・坂道とともに中世から近代の趣を今に残す箱庭的都市が生み出された。迷路に迷い込んだかのような路地や、坂道を抜けた先に突如として広がる風景は,限られた空間ながら実に様々な顔を見せ、今も昔も多くの人を惹きつけてやまない。

(「日本遺産認定の認定結果」文化庁 より)

尾道 千光寺山頂から千光寺へ「文学の小路」

尾道 信行寺から 天寧寺へ「幸神社跡」

【伝説 幸の前の尻つめり】

天寧寺下に「塞之神社」がありました。「幸之神社」ともいわれ、この神社前一帯を幸の前と呼んでいました。

むかしこのあたりは海岸で、尾道港の中心地だったところです。千石船の出入りも多く、いつもたくさんの人出でにぎわって繁盛していました。

塞之神社は建武年間に建てられました。文明年間(建立より百五十年後)になると、お宮はあちこちこわれ、雨もりがするようになったそうです。

ある夜のこと、氏子の孫右衛門が寝ていると

「孫右衛門よ、孫右衛門よ」

と呼ぶ声がして白髪の老人が現れ、

「私は幸の前の塞之神である。いたんだ社の修理をたのむ。修理して祭りをしてくれれば、幸の前の氏子たちに末長く福をさずけるであろう」

と告げました。・・・・・・

尾道 艮神社から天寧寺塔「猫の細道」

尾道には「猫の細道」と名づけられた小道があります。

生きている猫の他に、猫を書いた石が所々にあります。作家の園山春二先生によって生み出されものです。

福石猫の作り方は、日本海の荒波に長い年月もまれ、丸くなった石を拾ってきて、約半年間塩抜きをし、その後、特殊な絵の具で三度塗り重ね、作り上げていくそうで、福石猫が完成されるまでには、約1年もかるそうです。

ひとつひとつ丹念に作られていき、最後に艮神社でお祓いをうけ、晴れて福石猫となって、尾道に住んでいるのです。

縁起物の中の横綱といえば、それは招き猫。招き猫の置きものは江戸時代、江戸で誕生したようですが、どのようにして生まれたのかははっきりしていません。

天明年間(1781~89年)、江戸両国の二つの妓楼(ぎろう)(本所回向院(ほんじょえこういん)前、一つ目弁天前)で、大きな招き猫を店頭に飾りました。それが評判になり、妓楼は大いに繁盛したといいます。一説に、これが招き猫の起こりとされているのです。

尾道 古寺巡りコース「持光寺 → 光明寺へ」

尾道 裏山に岩に刻まれた仏像群が「済法寺」

尾道 干満潮の差は3mを越る「昔の船着き場」

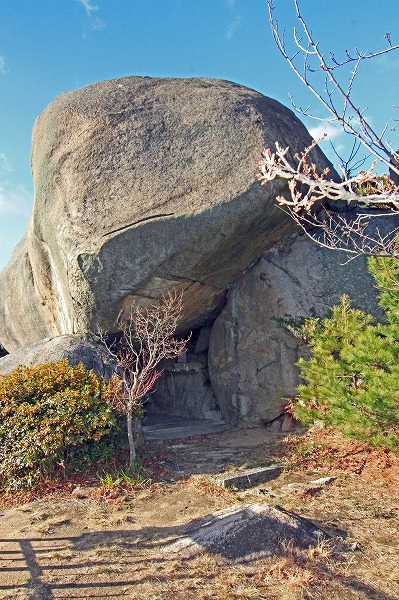

尾道 浄土寺山鎖場下(鎖場経由)から不動岩へ

浄土寺山の鎖場です。一番鎖、二番鎖、三番鎖と、山頂に向かって三ヶ所の鎖場があります。

この「くさり」は、四国石鎚山に参詣できない人々のために石鎚山修験道の縮小版として、修験者の修行の場を海龍寺の裏山に設けた、と言われています。

真言宗の開祖空海は、「自分が学ぶ上代の俗典は、俗事のことばかりであり、人の一生が終わってしまえば何の役に立つものではない。

この際、俗典の勉学はやめて、真実の教えの源を尋ねることに越したことはない」と、山岳修行者になられて、吉野の金峯山、四国は石鎚山、阿波国の大滝嶽、土佐国の室戸崎などで山岳修行に励まれました。

室戸崎では、ついに虚空蔵菩薩の化身である明星が身中に飛び込んで一体となるという神秘体験を得て、虚空蔵求聞持法を成就したという。

尾道 日限(ひぎり)地蔵尊「大山寺」

尾道 お茶子娘の供養かんざし燈籠「八阪神社」

尾道 大きな反りの豪快な鳥居「亀山八幡神社」

尾道 三人の義賊、三つ首様をを祀る「海福寺」

【民話 海福寺の三つ首さま】

江戸時代の終わりごろ、尾道は凶作が続き悪い病気もはやり、世の中は騒然としていました。おまけにどろぽうや追いはぎまでも出没して、人々の心は安まることがありませんでした。

どろぼう一味の首領格と思われる者に、惣兵衛、亀蔵、利助というのがいました。この三人はどろぼうといっても、金持ちからお金や品物をうばい、貧しい人たちに恵んでいたのです。

ところがとうとうこの三人が捕えられました。

三人は文政十一年神無月(旧暦十月)の二十六日、木枯らしのふく寒い日に、処刑されることになりました。………