「かんざし灯籠」の伝説

……ある日、だんなが息子を呼んで言うた。

「おまえ、お茶子ふぜいと付き合うとるそうじゃが、立場を考えにゃいけん。うちは浜問屋じゃけえのう」

「浜問屋とお茶子がどうして結婚してはいけんの」そんな親と子のやりとりが何日も続いた。……息子がつれてきた娘を父親はじろじろと見まわした。

べっぴんさんじゃし、言葉づかいもていねいじゃし、気立てもよさそうじゃ。……「あんたべっぴんさんじゃし、言うことはないけどのう、今時の娘がかんざし一つ差しとらん。かんざし一つ差しとらんような者を、うちの嫁にするわけにはいかんのじゃ。すまんがうちの息子との結婚はあきらめてくれ」……そう言われて娘は悲しかった。

この日のために親が無理して買うてくれた着物と履物。じゃが、かんざしまでは手が届かんかった。娘は親の気持ちを考えると、ただただ、せつなかった。 両親の顔が浮かんでは消える。

気持ちのやさしい娘は心の中で両親にわびながら、その夜、明神さんの近くの井戸に身を投げて死んだんじゃ。

それから間もなく、雨の日に女の幽霊が出るという噂がたつようになった。

カテゴリーアーカイブ: 尾道

尾道 手水に石造の神亀が「艮神社」

尾道 裏山の自然石に彫られた十六羅漢「済法寺」

尾道 疫病退散祈願のベッチャー祭「吉備津彦神社」

尾道 海に続く公園がある「尾道駅前海岸」

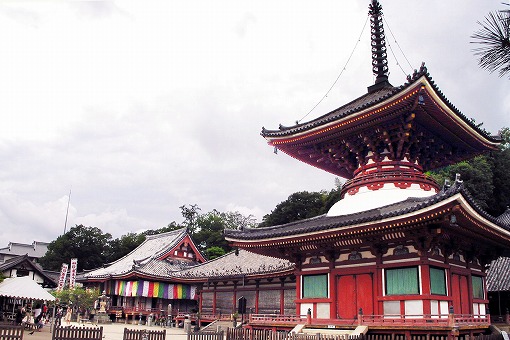

尾道 行基菩薩創建と、真言宗醍醐派の大本山「西国寺」

尾道「完璧は災いの元」と石工の祈り「御袖天満宮」

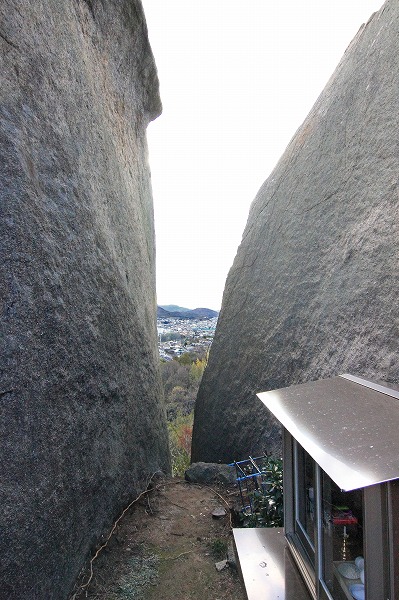

尾道 冬至の夕日が割れ目の向こうへ「岩屋巨石」

岩屋巨石ははるか昔に人が造形したと考えられている岩です。

この大きな岩の割れ目は、夏至の太陽が割れ目の東側から昇り、冬至の太陽が割れ目の西側へと沈むようにつくられています。それは古代からこの岩と山が人々に信仰されていた証ではないかと考えられています。

また冬至の夕日がこの割れ目の向こうへと沈んでいく姿は絶景であり、冬至の日の前後二週間は、ほぼ同じ位置に沈む光景を楽しむことができます。

人造の傷跡があることから、岩屋巨石のその造形は古代太陽信仰に基づいた太陽の周期とリンクしたものになっており、古代人の歴の知識が込められていると考えられます。

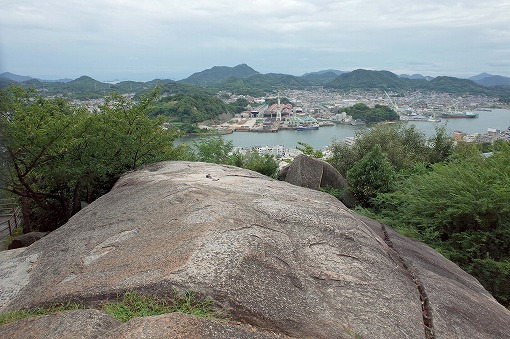

また、この岩屋山の山頂には尾道水道を見渡せる絶景のパノラマビューがあり、尾道三山の寺院(千光寺、西郷寺、浄土寺)と、この岩屋山との不思議な関係を眺望することができます。

尾道 生口島 仏教伝来当時を偲ばせる「耕三寺」二段目

尾道 昔はここに魚市場があった「尾道駅前桟橋」

・島に行く船が出ています。

・前の島(向島(むかいしま))への渡しの乗り場が、一番東に独立してあります。

・「尾道~因島~生口島」方面、「尾道~百島~常石」方面の船が出ています。

・他に、春から秋までですが、「尾道~鞆の浦」への船が、土日に運航しています。

今、桟橋があるとこに、昔は魚市場があり、生きている魚が競りにかけられていました。朝7頃には取引は終わっていたのですが、小さなサメが転がっていたり、魚のにおいが残っていました。

参考)この辺りの海は、干満の差が3m前後あり、海岸の景色も変化します。海底までの深さも変わりますし、隠れていた岩が水面に顔を出します。また、潮の流れも早いのです。前に向島があるので、風の影響は少なくて済みます。

尾道 聖観音に祈願して海難をのがれた「善勝寺」

尾道 石造の神亀が手水舎に「艮神社」

尾道 力石をかついだ和七の像「御袖天満宮」

映画ファンなら必ず訪れるのが御袖天満宮(みそでてんまんぐう)。大林映画「転校生」の舞台となった石段があるからじゃ。

上から転げ落ちて、男女が入れ替わってしもうた、あの石段じゃ。

石段は五十五段あるんじゃが、あれほど立派な石段はなかなかお目にかかれん。

すべて花崗岩(かこうがん)で造られとるんじゃが、一段の長さは5mほどあってな、すべて一本石でひとつも継ぎ目がないんじゃ。

あまりよう出来過ぎたので上から二段目だけは継いであるがの。

その石段から下ったわきに、力石をかついだ和七(わひち)の像が立っとる。

力石とはな、力自慢たちが力を競うために作られたもんで、持ち上げた人の名前が彫り込まれとるんじゃ。

尾道には、力石(ちからいし)がぎょうさんある。

尾道 不動岩~奥の院「不動岩の上は絶景」

不動岩から奥の院に至る道です。途中に聖観音、子宝観音があります。

・聖観音……観音菩薩は聖観音が基本の姿ですが、6世紀頃の中国で密教の教義により様々な変化観音が生まれました。法華経の中の「観世音菩薩普門品第ニ十五(観音経)では、聖観音を含めた六観音が六道輪廻(世の中のあらゆる生命は六種類の世界に生まれ変わりを繰り返すという教え) の思想に基づいて六道に迷って苦しむ衆生を救うと説いています。

日本では、真言宗が六観音として聖観音(地獄道)・十一面観音(修羅道)・千手観音(餓鬼道)・馬頭観音(畜生道)・如意輪観音(人道)・准胝観音(天道)を定め、天台宗は准胝観音の代わりに不空羂索観音を加えて六観音としていました。

尾道 天神さまの霊験碑「御袖天満宮」へ

尾道 こんなところが蔵王権現「日比崎 石仏群」

尾道 村上水軍の信仰を集めた「光明寺」

| 834~847年、円仁和尚の草創といわれています。元々は天台宗のお寺でしたが、1336年に浄土宗に改宗されました。室町時代には村上水軍の信仰を集め、1588年、豊臣秀吉の「海上鎮圧令」により武士を捨て回漕問屋へと生業を変えた後も檀家として寺を支えました。 またこの寺には尾道ゆかりの第12代横綱・陣幕久五郎の墓があり、彼を顕彰した手形付きの記念碑があります。 むかし尾道でも相撲の興業があり、その関係で横綱陣幕久五郎の碑があるのでしょう。陣幕久五郎の出身は東出雲(現松江市)出身ですが、出雲と尾道は出雲街道で結ばれており、石見銀山の銀も尾道まで陸路で運ばれ、尾道から船に乗せ替えて運んでいたものもあり、つながりが強かったそうです。 |