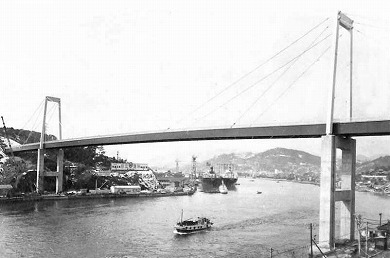

尾道大橋

尾道市尾崎本町 標高:34.0m

1968年(昭和43年)3月に尾道大橋有料道路として開通。

2013年(平成25年)3月31日に料金徴収期間満了し無料開放された。

本州本土と向島の間にある幅約200mの尾道水道を結んでいる。

・全 長 : 386m

・最大支間長 : 215m

・海面からの主塔高: 約76m

・海面からの路面高: 34m

・形 式 :3径間連続鋼箱桁放射形斜張橋

尾道大橋は,我が国で建設される斜張橋では初めて最大支間が200mを超え,本格的斜張橋の先駆けとして、綿密な検討をし架けられました。

尾道の旧市街地全体を見ることができます(しまなみ海道の新尾道大橋が少し邪魔ですが)。季節を選びます(冬の前後か?)が、夕日がきれいでしょう(季節によって、夕日が沈む位置が違います)。ただ、歩行者にとっては、少し歩きにくいです。自転車での通行は、狭い箇所があり、やっかいです。

【民話 山波物語】

(尾道大橋があるあたりを「山波」といいます。)

山波がまだ沼隈郡であったころのお話です。

畑岡城の山頂から見下ろす松永湾は広々と青く光り、中ほどに砂だけの島、山波の州がぽっかりと浮かんでいました。帆船の走る手前には、長い白い砂浜があり、一本の大きな樹が森のように繁っておりました。単線の汽車がポーポーと汽笛を鳴らして通る山ぞいから南は、塩田だけが広がっており、その中にポツンポツンと見えるはいつくばったような家、

その翌年、吾助にも徴兵検査の日がやってきました。「吾助さんが兵隊さんにとられませんように」と近くのどろ神さん(土祖神社)へ毎日お参りに行きました。

どろ神さんは、ご番所(尾道ドックのところ)のところにありました。

そこはむかし芸州藩と福山藩の境でもありました。ちょうど海に突き出た岩があって海の関所と呼ばれていました。

願かけのかいもなく、体格がよくて力持ちの吾助には甲種合格の知らせがきました。それから問もなく、吾助は入隊して戦地に送られました。そして、それっきりこの山波に帰ることなく、

それは浜子小屋でした。

吾助は、この塩田の浜子として雇われることとなったのです。浜子の仕事はカのいる仕事で、一日中塩水のかかった砂をトンボのようなものでかきまわしていくのでした。耕地の少ない村人にとっては、この浜子になるのがせん望の的てした。

それは、契約金がもらえて、一日で米一升が余分に入ってくるからです。

当時のしきたりとして、吾助は、村長さんや村の顔役へ酒を一本ずつさげてあいさつに行きました。もちろん、恋人のお竹の家へ行ったのはいうまでもありません。

やがて戦死の知らせがきたのです。

ご番所から五十メートル入ったところには、大人が五かかえもするような大きなバべの木がありました。むかし吉備津彦命がここに立ち寄ったとき、目じるしにつえを立てたのが芽をふいたという伝説の木です。

そこには大きなむろがあって、吾助とお竹はそこでよく語りあったものです。夫婦の約束をかわしたのもそこでした。お竹はひとりそのむろの中で、放心したように目をつむっていました。

ワッショイ、ワッショイ、ワツイ

今日、一月十五日は神明祭で

上は鶴亀ソレソ 五葉の松ヨ

浜じょの 負けごし やおお追うて行きゃあ

逃げるよ もどりゃあついてくるよ」

お互がぶつかりあい、押しあい、柑手をけなしながら歌うのです。

棒の先に立って、お互いにけがをさせぬようにがんばっているのは吾助の父親でした。

ひとしきりせり合いを統けると、とんどを中心に浜衆と谷衆とが車座になってすわり、冷酒をくみかわしながらとんどを燃やすのです。

吾助のでっかい元気な声は、

東側の景色

とんどを燃やす日です。漁協からご番所にいたる七、八百メートルの海岸はきれいな砂浜でした。

東からやって来たのは、とんどをかついだ谷の若衆たちでした。ふと、吾介が先頭をかついでいる姿があるような気がして、お竹はむろから飛び出していきました。

しかし、戦死した吾助がいるわけがありません。西からは、浜の若衆がはっぴ姿でしぶきをけってやってきます。

「今年は吾助がおらんけど、負けるなよ!」

近づいて来た若衆たちが歌います。

「とんどのヨーエ トンドとヨ ヨイショ

もうそこにはありませんでした。

それからしばらくして、お竹は身投げ岩の上に立っていました。そこは、尾道と山波の村境でさびしい場所でした。中国路では、明石とならんで白殺の名所として知られ、死体のあがらない場所としても知られていました。

おだやかな尾道水道のなかで、ここだけは特別荒い波が岩に打ち寄せていました。遠くタやけ空の下、尾道の明かりがともり出しました。

ザボン、ザボンと波打つ音は山波に古くから伝わる歌のようでありました。

今、艮神社に寄せ神様としてまつられています。吾助とお竹のよく遊んだバべの木も、尾道造船の事務所の敷地の中に移植されました。

昭和の中ごろまでは、送り盆のとき、麦わらで作った舟におだんごとおみきを乗せて、ご番所のはなからたくさんの送り舟が流されました。吾助とお竹の名前を乗せた舟もその中にありました。

それから間もなく、ひな流しや送り舟の行事も山波から消えてしまいました。

尾道民話伝説研究会 編「尾道の民話・伝説」

(2002年5月刊)より転載

「わたしゃ十八 あんた二十、

あくれば厄年検査年

わたしや厄年いとわねど

主さしんの検査が気にかかる」

吾助とデンボラ(シヤコ)を採りに行った山波の州、薬師寺で飲みあったあま酒のこと。

あのとき

「三十三歳になったら帯を買うてやるからな」

吾助のやさしい言葉と笑顔がまぶたに浮かんでは消えていきました。

その後、お竹の姿を見たものはだれもいません。

どろ神さんは

次

頁

へ