ロシアのウクライナ侵略で、ロシアが勝とうと、負けようと、国民にとっては悲惨な結果しかないことを、どの程度わかっているのでしょうか。

現在の世の中は、完全を求めすぎ、その姿勢が長くなればなるほど、自分の価値観だけでどんどん深めていってしまい、他の意見・知識を受け入れることができなくなっているようです。

現代の教育が、一つの答えだけを正しいとする傾向があり、視野を狭めている傾向があるのでしょう。

まだ電機冷蔵庫がない時代、小学校の教科書で「新鮮な魚の見分け方」で、魚の「目を見る」とか、「エラを見る」とか書かれていました。しかし、私の育った地域では、「魚にさわって動くかどうか」、いか・たこは「吸盤が吸いつくかどうか」で判断していました。

正しさは、置かれた環境や状況で変わるものもあります。しっかり状況を観察し、人の意見も良く聞き、判断することが常識になると良いのですが!

2022年のアーカイブ

座間 源頼朝在世中に坂東八番の札所に「星谷寺」

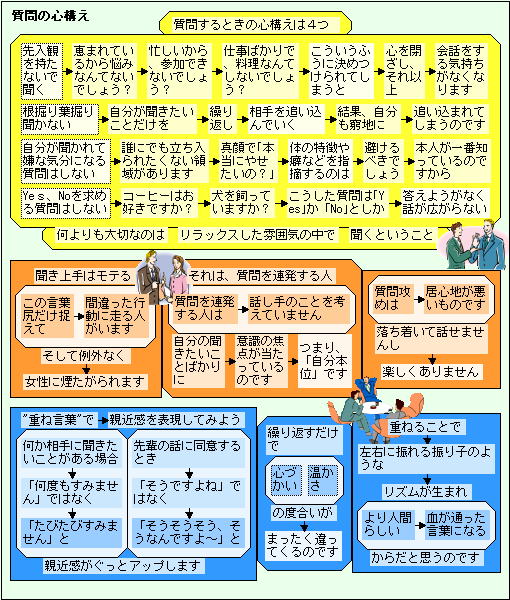

質問するときの心構え!

福山 鞆 いろは丸事件の談判をした「福善寺対潮楼」

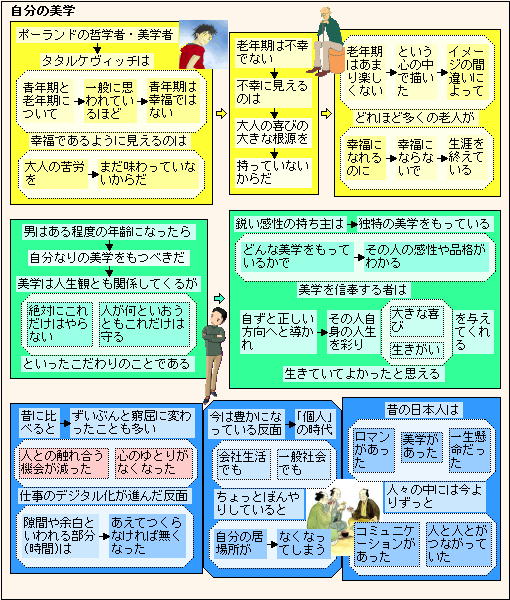

年齢とともに自分の美学をもつべきだ!

鎌倉 高い道のところに置き去りにされた「成就院」

平安時代の初期、真言宗の開祖の空海がこの地を訪れ、景勝地だったこの地で数日間に渡り護摩供・虚空蔵菩薩求聞持法(真言を百日間かけて百万回唱えるというもの)を修したという霊跡に、1219年に鎌倉幕府第三代の執権北条泰時は京都より高僧を招き、本尊に不動明王をまつり寺を建立し、普明山法立寺成就院と称した。

坂の頂部にあり、昔の高い道のところに置き去りにされた格好。しかも高いところを桐くづした道路の対面にも墓地がある。

順徳天皇の1219年11月21日に開かれたが、その後兵火にあい、他へ移っていたが江戸期にまた当地へカムバック。

寺宝としては、星の井から出た明星石のほかに本尊不動尊明王、繊細なきり金文様をそなえる千手観音像。それから文覚上人荒行像と呼びならわされているユニークな小像を持っている。

自分を自慢気に語る人はまだまだ未熟!

日本では「本当の美しさは、不完全を心の中で完成した人だけが、見いだすことが出来る」という未完の美学があります。

自らの内的世界に耳を澄ませることができれば、人の意見を素直に聞くことが出来、「完全」ということの危うさに気がつくことが出来ます。

聖徳太子の「十七条憲法」の最後に、「物事は独断で行ってはならない。必ず皆で適切に議論しなくてはならない。(とはいえ)些細な案件に関しては必ずしも皆で議論する必要は無いが、重大な案件については判断に過失・誤りが無いか疑い、慎重にならなくてはいけないので、皆で議論する必要があるし、そうしていれば(自ずと)道理に適った結論を得ることができる。」と、付け加えています。

このとき、既に完成の美学に疑問を抱いていたのですね。テレビに出てくる専門家の意見は意見として、三猿の「見ざる、言わざる、聞かざる」の真逆の、「見てご猿、言うてご猿、聞いてご猿」で、世の中の正しいことを「よく見よう」「よく言おう」「よく聞こう」と、常に自分の未熟さを意識していたいものです!!

尾道 行基菩薩創建と、真言宗醍醐派の大本山「西国寺」

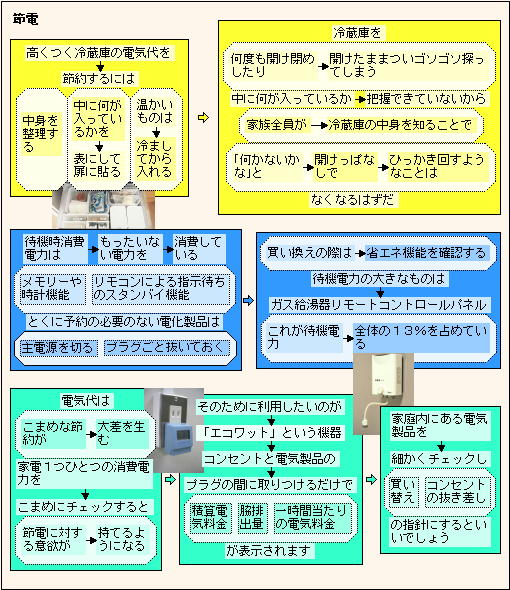

電気代はこまめな節約が大差を生む!

厚木 起立時は萬木千草地に満ちていた「宝泉寺」

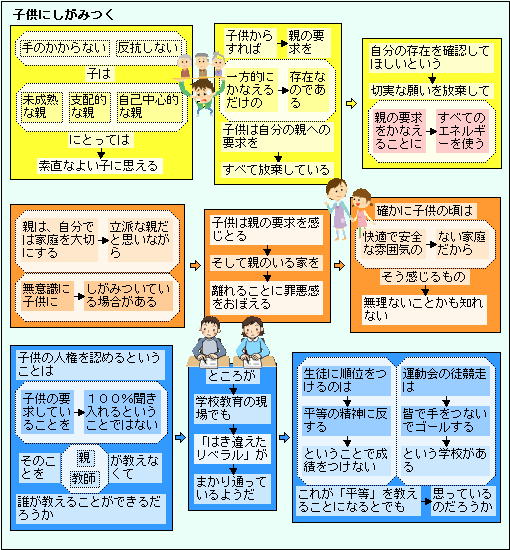

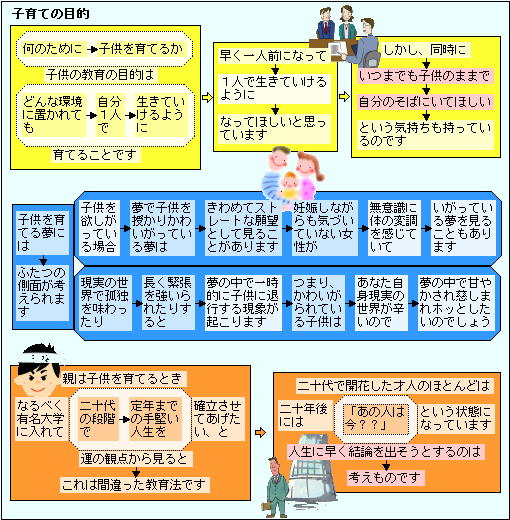

無意識に子供にしがみついている場合がある!

鎌倉 ぼたもち寺ともいわれる「法源寺」

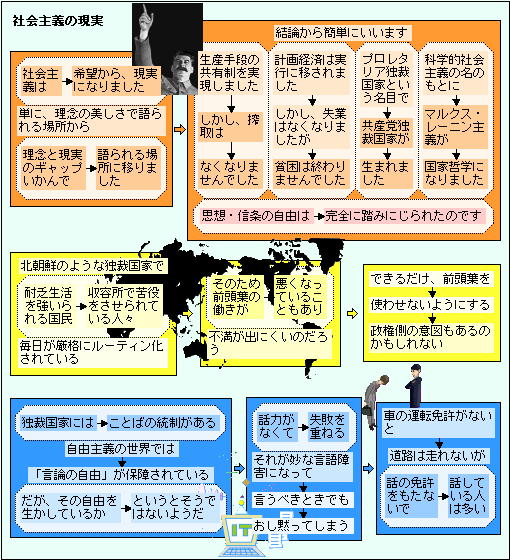

社会主義は、希望から、現実になったが!

尾道「完璧は災いの元」と石工の祈り「御袖天満宮」

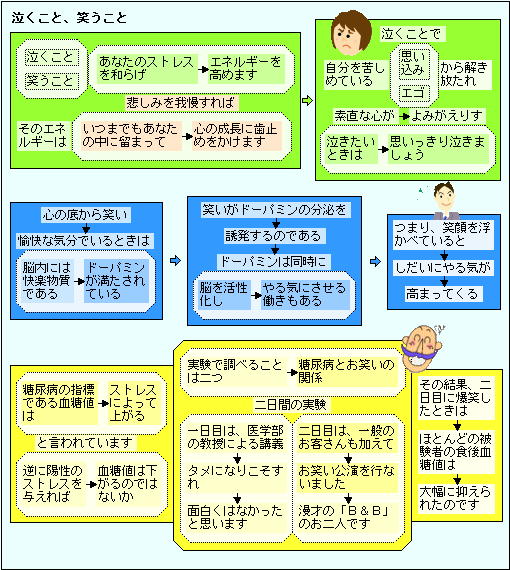

悲しみを我慢すれば心の成長に歯止めが!

鎌倉 木造の古建築では鎌倉一の大堂「光明寺」

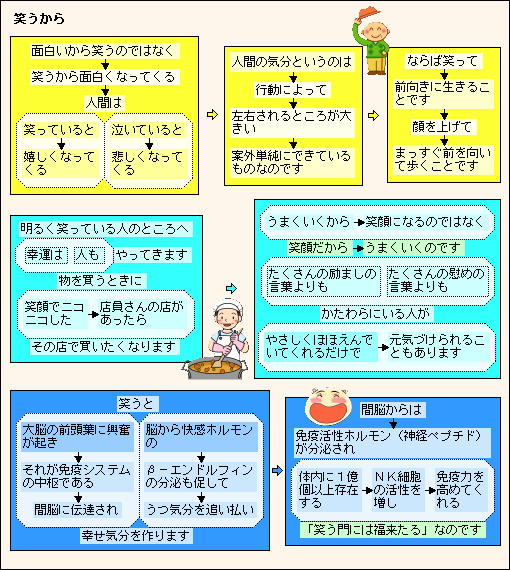

笑うから面白くなってくる!

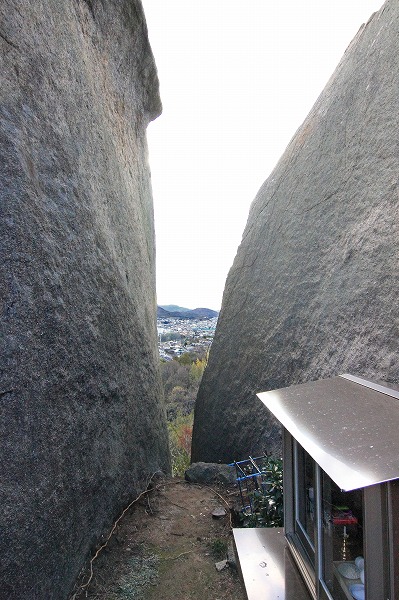

尾道 冬至の夕日が割れ目の向こうへ「岩屋巨石」

岩屋巨石ははるか昔に人が造形したと考えられている岩です。

この大きな岩の割れ目は、夏至の太陽が割れ目の東側から昇り、冬至の太陽が割れ目の西側へと沈むようにつくられています。それは古代からこの岩と山が人々に信仰されていた証ではないかと考えられています。

また冬至の夕日がこの割れ目の向こうへと沈んでいく姿は絶景であり、冬至の日の前後二週間は、ほぼ同じ位置に沈む光景を楽しむことができます。

人造の傷跡があることから、岩屋巨石のその造形は古代太陽信仰に基づいた太陽の周期とリンクしたものになっており、古代人の歴の知識が込められていると考えられます。

また、この岩屋山の山頂には尾道水道を見渡せる絶景のパノラマビューがあり、尾道三山の寺院(千光寺、西郷寺、浄土寺)と、この岩屋山との不思議な関係を眺望することができます。