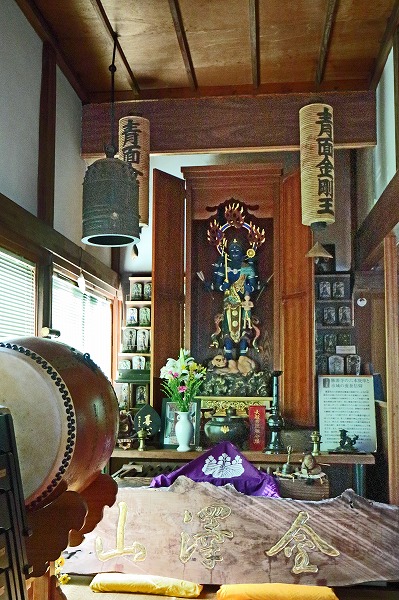

勝坂の金沢山勝源寺は、曹洞宗愛甲郡小野竜鳳寺末で開山は笑山充間(寛永五年没)、開基は村民伊右衛門(寛永10年没)である。ここの青面金剛は明治時代に養蚕祈願の庚申さまとして賑わったお寺です。

青面金剛尊霊場(札所)

青面金剛は中国の道教が基礎となった庚申信仰の本尊です。庚申信仰では、人の身体には三匹の虫「三戸(さんし)」がいて、庚申の日の夜には人が寝ている間に抜け出し、天帝に宿主の罪科を報告すると考えられています。悪行が伝わると寿命を短くされてしまうため、皆で集まって徹夜する「庚申待ち」という風習が生まれました。

この会合を「庚申講」と呼びます。庚申講は平安時代から貴族に広まり、やがて民間でも盛んとなり、夜通しの酒宴へと変化していきました。仏教では、青面金剛は帝釈天の使者で、悪霊を払い除く力があるとされています。