| 「新編相模国風土記稿」では、山号を上郷山、宗珪寺(海老名市河原口)の末寺とされています。本尊は、木造釈迦如来坐像で、寛保2年(1742)の修理墨書があることや作風から江戸時代前期に造立されたと考えられます。 寛政2年(1790)に江戸糀町7丁目の仏師・西山平治郎が造立した木造地蔵菩薩半珈像なども安置されています。 能山雲元(?~1620)が開山したと伝えられることから江戸時代初期に創建されたと考えられます。 |

カテゴリーアーカイブ: からだの散歩

座間 美濃齋藤氏の遺臣が開拓し祀る「日枝大神」

華経こそ仏の真の教えと日蓮宗「妙蓮寺」

鎌倉 七堂伽藍の大寺だった「海蔵寺」

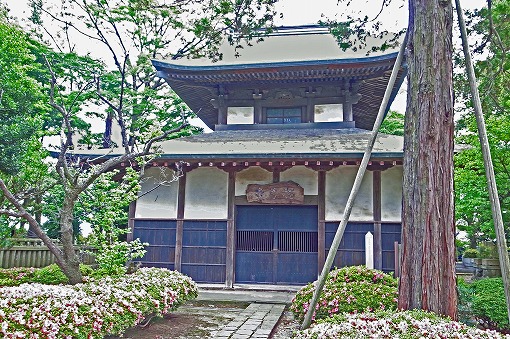

| 海蔵寺は臨済宗建長寺派の寺である。この寺は、1253年に鎌倉幕府六代将軍宗尊親王の命によって、藤原仲能(道知禅師)が願主となって、七堂伽藍の大寺を建立したが1333年5月、鎌倉滅亡の際の兵火によって全焼してしまった。 1394年4月、足利氏満の命により上杉氏定が再建し、源翁(げんのう)禅師を開山に招いて菩提寺とした。 創建の頃、毎夜近くの山麓から悲しげな赤子の声が聞こえ、声を頼りにその場所に行くと、古い墓石があり、その下から鳴き声が聞こえるようで、しかも、まわりには金色の光がもれ、芳香が漂っていた。墓石に袈裟をかけ、読経すると鳴き声はやんだ。翌日、その墓所を掘ると、薬師如来の頭部があらわれた。 この頭部を、新しく造立した薬師如来像の胎内におさめ本尊とした。61年ごとに胎内像をを公開している。 |

尾道 福本渡船から 駅前海岸へ「旧船着場」

厚木 親鸞聖人がここに草庵を「弘徳寺」

| 開基は二十四輩第五番信楽房(信楽房は、常に親鸞聖人の身近に奉仕したと伝えています。) 弘徳寺の寺伝ではかつてこの地には聖徳太子の発願によって秦河勝が地蔵菩薩を安置するために建てた地蔵堂があり、そこに親鸞聖人が御巡錫になり、その宿縁を大変喜ばれて、ここに草庵を結ばれて浄土真宗の教えをひろめられ、後に信楽坊に草庵を託されたと伝えています。 寺の縁起によれば、親鸞が東国布教の折りに滞在した旧跡で、親鸞の嫡男・善鸞がここに草庵を結び心光院と号したのが始まりと伝わる。 開山・開基は、親鸞の直弟子の信楽ぎょう房。信楽房は平将門の子孫で、俗名を相馬太郎義清といった。 建暦・元仁期に親鸞が常陸国稲田に布教の折りに門弟となり、その後当山を任せられた。 |

福山 龍馬評価が変わってきた「いろは丸展示館」

鎌倉 一向宗開祖が創建した「向福寺」

尾道 瀬戸内の船旅を楽しむ「駅前桟橋」

厚木 明治の先進民家「古民家 岸邸」

福山 鞆 神功皇后の妹君の淀媛命を祀る「淀媛神社」

鎌倉 龍口寺輪番八ヶ寺の一つ「本成寺」

尾道 浄土寺山中腹に大日如来の使者「不動岩」

厚木 日蓮上人配流のとき逗留した「妙伝寺」

鎌倉 もとは新井(荒井)の闇魔堂だった「円応寺」

尾道 度々の災害に遭った西国寺塔頭「持善院」

相模原南西部 2012年4月全焼したが再建「下溝八幡宮」

| この神社は、天文年間(1532ー1555年)に溝郷(ごう)が上溝と下津の両村に分かれた際に、下溝村の鎮守として上溝の亀ヶ池八幡宮から勧請(かんじょう)して創建された神社であると伝えられています。また、中世の屋敷跡と思われる「堀の内」と呼ばれる地点からみて、その裏鬼門(西南)にあたるので、ここに建立されたという話もあります。参道の脇にある小祠には、市の重要文化財に指定されている「不動明王坐像(ふどうみょうおうざぞう)が安置されています。これは享保9年(1724年)に後藤左近藤原義貴(ごとうさこふじわらよしたか)が製作したもので、もともとは別当(べっとう)大光院の本尊でした。<br> 相模原市相模原市観光協会(案内板より) 2012年4月4日に全焼しましたが、建て直されています。 |