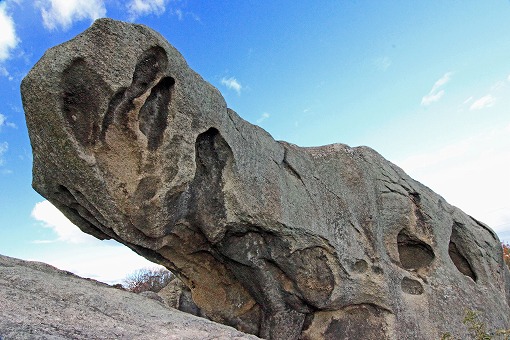

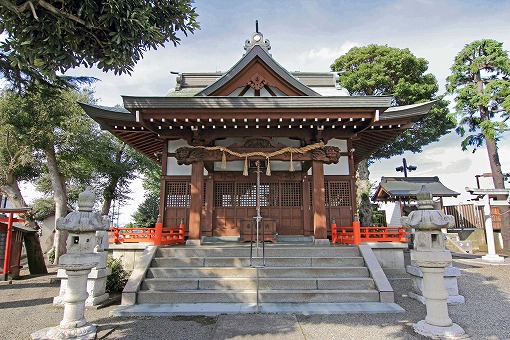

岩屋山は補陀山(ほださん)西提寺の寺領で、現在は尾道大橋としまなみ海道によって、寺と岩屋山と分断されたかたちに見えますが、岩屋山と一体となる寺でした。

山号の「補陀山」は、観音普薩の住む所を意味します。だから尾道三山の三古刹(浄土寺、西国寺、千光寺) がすべて観音信仰で、それぞれの観音普確が岩屋山を見つめるように設計されたと考えることも可能です。

また、西提寺も岩屋山を向けて造営されており、尾道に古くからあったとされる浄土寺、西國寺、千光寺、そしてこの向島・西提寺をふくめた四つの古い寺がこの岩屋山を向けて造営されています。

四方から特定の山に向けて仏教寺院が造られた例が他にあるのでしょうか。何かが隠されている自然信仰の景観上に企てた陰陽思想と仏教信仰な気配がします。

(「隠された神話」 稲田全示著より)