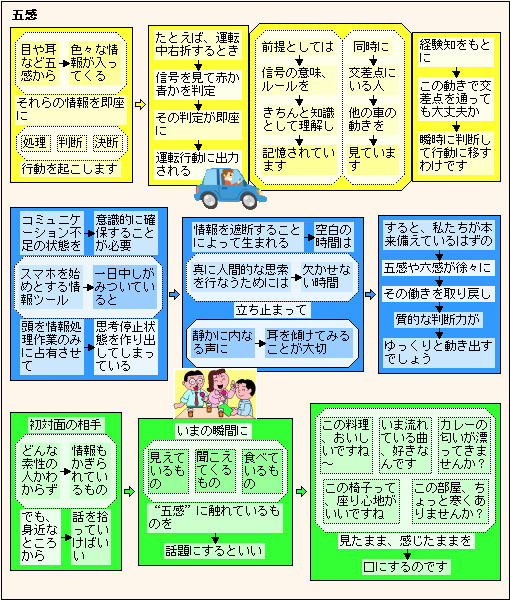

最近は、小学生達の体験教室が少し増えてきたようですが、やはり社会は、知識優先ですね。生成AIの時代になると、変わっていくのでしょうか。

小さな頃から、五感を育てていくこと、これは変化の時代だからこそ、重要だと思います。

温暖化や情報社会の変化に対応するには、人類が数十万年生き延びてきた感覚を、磨いておく必要があると思います!

9月 2025のアーカイブ

座間 不動池には豊富な湧水が「心岩寺」

開山年代は寛正元(1460)年頃で、鎌倉建長寺第七十五世悦岩興惟禅師の法弟成英玉大和尚が開山し、この地の郷士白井織部是房が開基となって、白井氏の持仏堂を寺としたものと伝えている。

当山の記録によると、山号は初め久光山心願寺、後に座間山心巌寺、そして江戸時代になって座間山心岩寺と改められている。

開山以来五百数十年、法嗣二十二世この間法灯絶えることなく栄えている。

本尊は「积迦如来立像」(運慶作、長5寸5分:室町時代の作。座間市重要文化財)で、造像当時は金箔神であったが、永い年月に剥落して現在ではわずかに衣丈のひだに残っているだけである。台座は後に補ったもの、光背は欠失している。

温和な顔立の内に高雅な気品が溢れている。この釈迦如来は当山の本尊である。

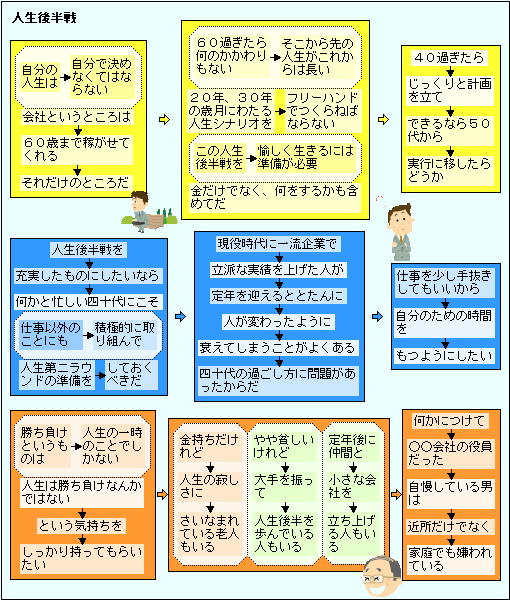

人生後半戦を楽しく充実したものにしたい!

鎌倉 地震や津波で海辺から移された「円応寺」

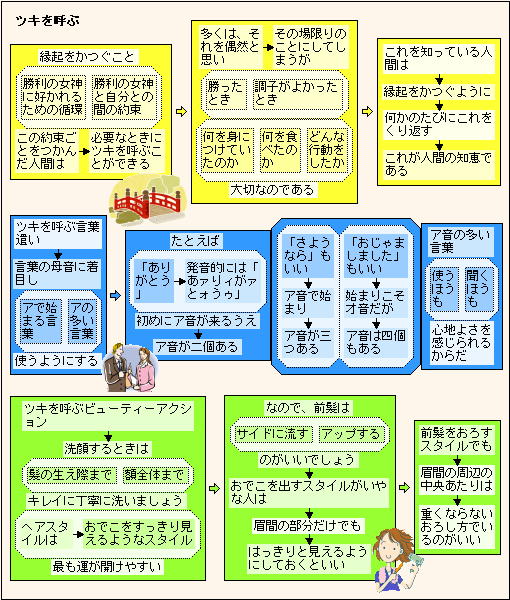

ツキを呼ぶ、言葉遣い、ビューティーアクション!

尾道 港の守護神を浄土寺から移す「住吉神社」

1740年、尾道の町奉行に着任し広島藩の平山角左衛門《名誉市民》は、翌年の1741年に住吉浜を築造し尾道発展の基礎を築いた。その際、浄土寺境内にあった住吉神社をこの住吉浜に移して港の守護神とした。

毎年旧暦の6月28日前後(7月の終わり頃)の土曜日、平山奉行の功績を称えると同時に、商売の繁盛と海上交通の安全を願ってをおのみち住吉花火まつりが行われます。

尾道住吉花火まつりは、正式名称を「住吉神社大祭礼」といい神事です。花火当日に「山型(やまがた)」「鳥居(とりい)」「御弊(ごへい)」の提灯船3隻に加え、「火船(ひぶね)」 「御座船(ござぶね」が渡御(とぎょう)…尾道水道を行ったり来たり…しております。

小津安二郎監督の代表作「東京物語」のロケ地、港の守護神とされる神社。

むかしは、海からお詣りしていたようです。

人間関係で大切なのはたった一つ、それは「礼節」!

厚木 美女神の木花咲耶姫命を祀る「子安神社」

子安神社の創立は不詳でありますが、古社調査事項取調書(明治二十九年(1896)によれば文明十八年(1486)以前の創立であります。

祭神は木花咲耶姫命が祀られておりますが、配祀祭神として豊宇気命と須佐之男命が祀られております。

古社調査書によれば、境内地には稲荷神社があり祭神は宇加之魂命が祀られておりました。

明治七年(1874)には八雲神社と神明神社が子安神社に合祀され、同年本殿が再建されました。幣殿は明治十一年(1878)に、神楽殿は明治十五年(1882)に、拝殿は昭和四十五年(1970)にそれぞれ再建されました。

祭神木花咲耶姫命は古来から子宝・安産の命として崇められ、人々の信仰も厚く、天正十九年(1591)には神領壱石の御朱印を賜りました。

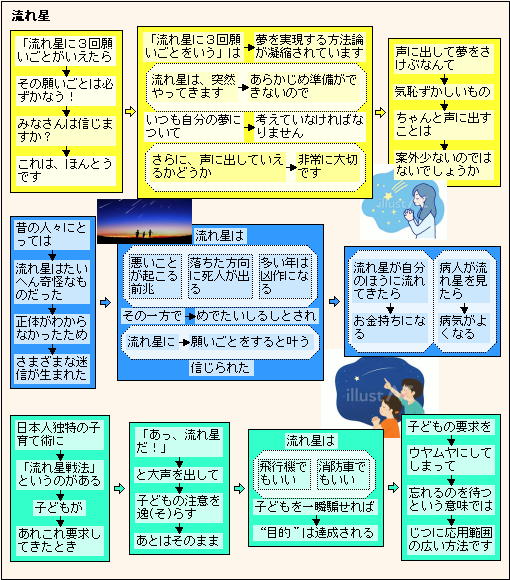

流れ星に三回願いごとが言えたら、これが大切!

愛川 八菅山修験の第五番目の行所「塩川の滝」

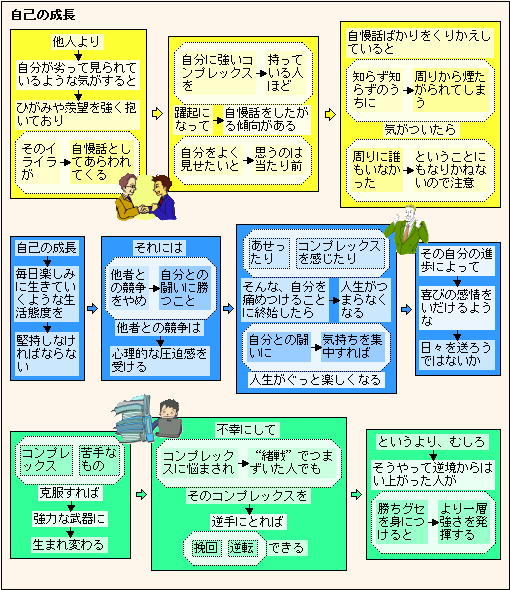

自己の成長を毎日楽しみに生きていく!

鎌倉 吾妻鏡にも載っている「岩窟不動尊(窟不動)」

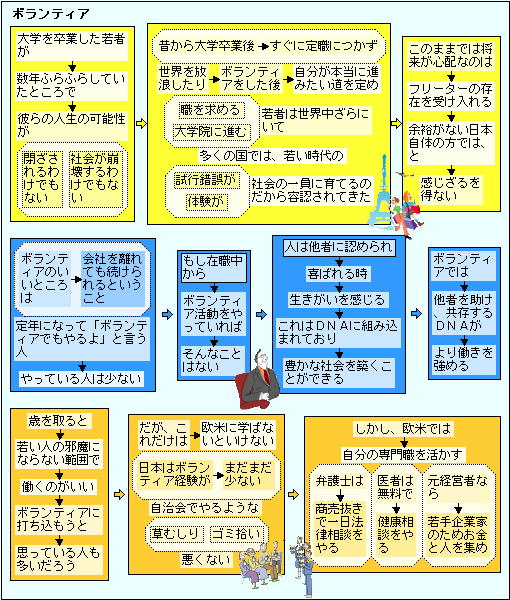

ボランティアは、会社を離れても続けられる!

尾道 天保の大飢饉の慈善事業で本堂を建築「慈観寺」

本堂は、天保の大飢聾の際に、慧善事業とし豪商橋本竹下(ちっか)が出資して建築されたもの。入母屋造、本瓦葺(平瓦と丸瓦を交互に使う)の二重屋根を持ち、虹梁や蟇股(かえるまた:柱や屋根の重さを支える部材)には忙ぎやかな彫刻が施されている。

江戸時代、天保の大飢饉の際、尾道地方にも困窮の難民が多く出たが、当時の町年寄橋本・竹下は、その救済事業として本堂の改築を発願し、1834年工を起し1837年竣工したのが現在の本堂である。竹下はこの工事に難民を人夫として雇用し、尾道では一人の餓死者も出さなかった。

(参考:天明を挟んだ江戸時代の人口は、1780年2601万人→1792年2489万人 △112万人もの人口が減少したとも。)

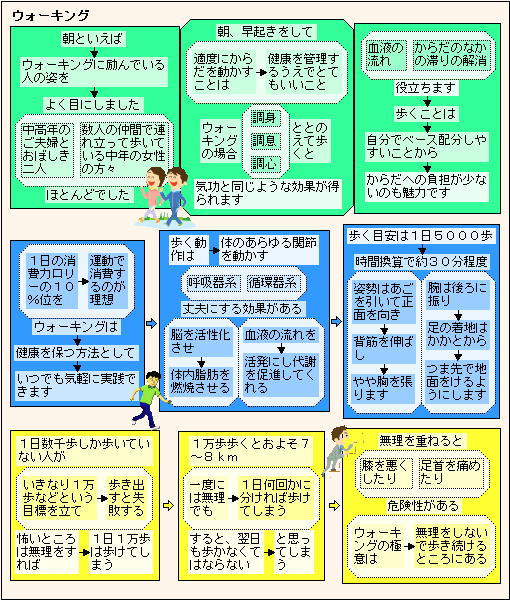

健康を保つ方法、ウォーキングは気軽に実践できる!

厚木 水の神と農耕の神「大釜大弁財天尊」

広沢寺温泉入口の駐車場より1km程行った所に大釜弁財天があります。3m余りの巨石が2つ、掌を合わせたように並んでおり、奥行4mの内部には七沢石で造った蛇の宇賀神(文政5年銘、とぐろを巻いた形)と高さ60cmのほこらの中にはいった弁天様が祭られています。

大釜弁財天では、かつて日照りが続いた時、村中はもとより近郷近在の農家の人々が相寄り、お坊さんを頼み、大釜の内部に入ってお経をあげてもらった後、お坊さんが出てくるところを人々がバケツや手桶で水を掛けたり、滝壷の水をかい出したりするとともに、雨を降らせる一心から宇賀神を怒らせる素朴な願いで身に付けている六尺揮(ふんどし)をはずし、その褌で蛇を洗って雨乞いが行われていました。

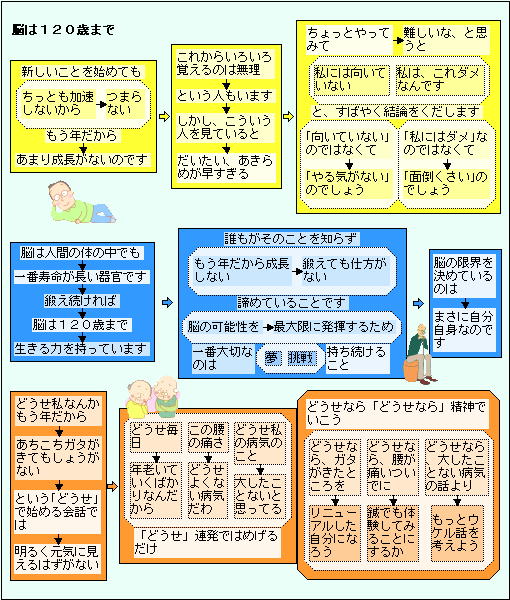

脳は120歳まで生きる力を持っている!

鎌倉 文殊菩薩伝説がある「勧行寺」

勧行寺(かんぎょうじ)は、神奈川県鎌倉市腰越にある日蓮宗の寺院。山号は龍口山。旧本山は玉沢妙法華寺。潮師法縁。龍口寺輪番八ヶ寺の一つ。

1303年(嘉元元年)、但馬阿闍梨日実が創建。

1683年(天和3年)、火災で伽藍を焼失する。その後復興する。

1791年(寛政3年)、暴風雨で被害を受ける。その後復興する。

1923年(大正12年)、関東大震災で被害を受ける。その後復興する。

境内の右手には本堂があります。開山は日実(にちじつ)で、1303年(嘉元元年)に創建されたと伝えられます。本尊は三宝本尊で、室町時代のものとみられる立派な日上人像とともにまっられています。また、右手に宝剣、左手に経巻を持つ丈嫌菩薩もまつられています。

(鎌倉市教育委員会発行「かまくら子ども風土記(13版)」より)

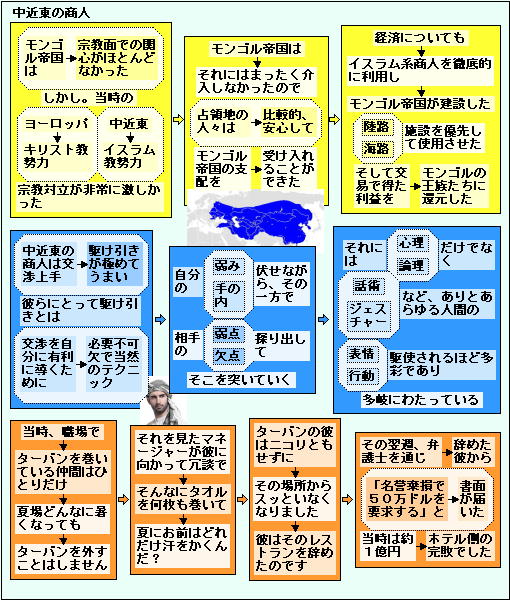

中近東の商人は交渉上手!

尾道 京からお連れした仁王さん「西国寺山門」

今から三百年以上も前のこと、西国寺ではこの近辺の寺にはないような大きな仁王門を建てました。院家さんや檀家の人たちは、由緒ある西国寺にふさわしい立派な仁王さんをお迎えしようと、四方八方手を尽くして探しておりました。

そんなところへ、京都に有名な仏師が彫った素晴らしい仁王さんがあるという話が伝えられ、院家さんはさっそく京へ上りました。

道を訪ねながら探し当てた店の前にデンと構えた仁王さんの出来栄えの見事なこと。院家さんは大そうのお気に入りで、たくさんの大判、小判を出してそれを譲ってもらいました。

仁王さんがあまり大きいので、陸路尾道へお連れすることはできそうもありません。船で淀川を下り、京から大阪へ、そして海路尾道まで運ぶことにしました。院家さんが船で待っていると、店の主人が仁王さんをお連れしてきました。見ると、さっき店で買った仁王さんと違って、ひどく出来の悪いものでした。(続く)