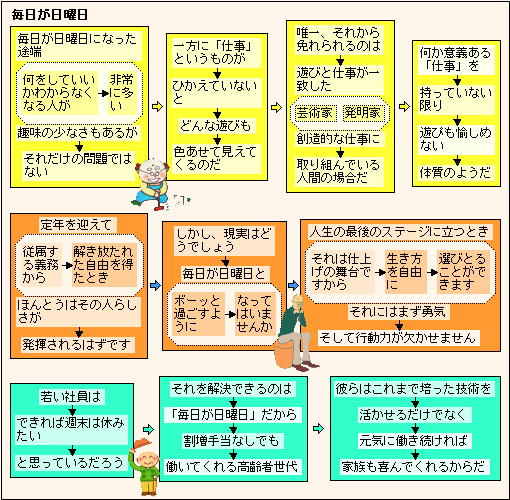

毎日が日曜日になった時、それまで蓄積したものから、どれだけ離れることができるか、という視点も必要なのでしょう。専門的であればあるほど、蓄積したものからどれだけ離れることができるか、それが出来れば、違った視点から、今まで蓄積したものを見ることが出来、新たな発見があるかも知れません。

日本には「曖昧さ」が許容される風土があり、いままで築いてきた視点を変えても受け入れてもらえます。

毎日が日曜日なのですから、異なった視点を持つために、広く歴史(過去)を学び、いろいろな視点があることを学びたいものです!

2023年のアーカイブ

尾道 瀬戸内が楽しめる向島一周自転車旅!

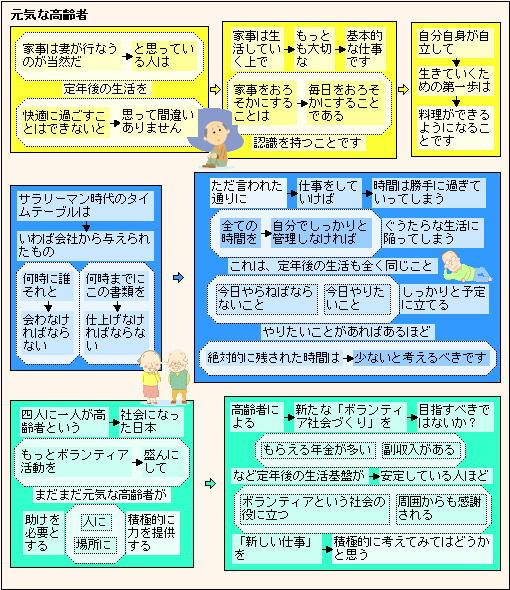

元気な高齢者が助ける社会を!

厚木 1486年に起立、裏山は松が繁っていた「宝泉寺」

宝泉寺は室町時代の後期、1486年に起立。 当時は周囲萬木千草地に満ちて裏山は松が繁り昼なお暗く凄然としており、 そのため別名「松壽林宝泉寺」ともいわれていた。

現在の地に初めて堂宇を建立したのが、曽我の小林平馬の弟、「宗珍和尚」 で、師は43年間の在住により布教を発展させ今日の基礎を築いた。

その後6世「悟庵珊道和尚」の時(1654年、厚木市三田「曹洞宗・ 清源院」6世玉山智存大和尚を法地の開山とし、曹洞宗・宝泉寺の1世に請した。それから今日まで、布教や伽藍・境内地の整備にと壇信徒と共に歩み、19世「大満悦道大和尚」の時に客殿庫裏を、20世「大光真道」の時、現本堂のそれぞれ落慶(2001年)を迎えた。

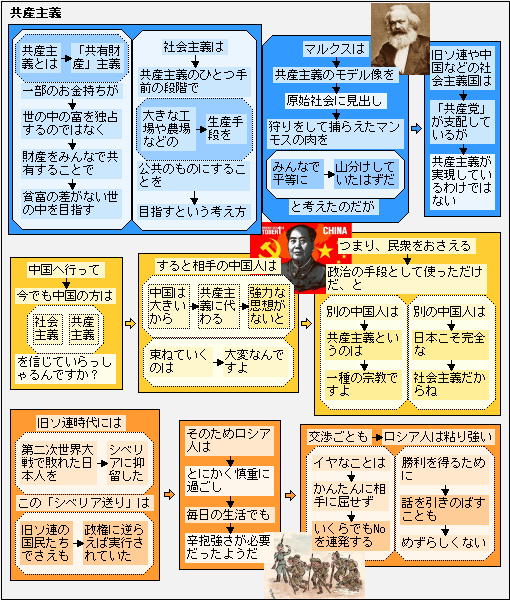

共産主義は原始社会から見いだされたもの!

鎌倉 前身は多福寺、その後、廃寺、そして再興「大宝寺」

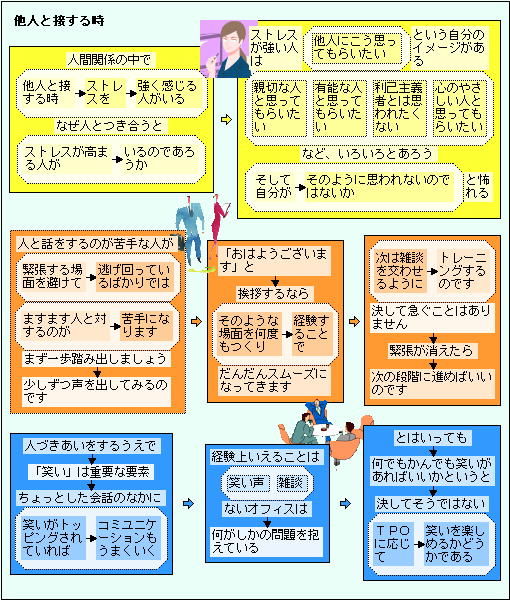

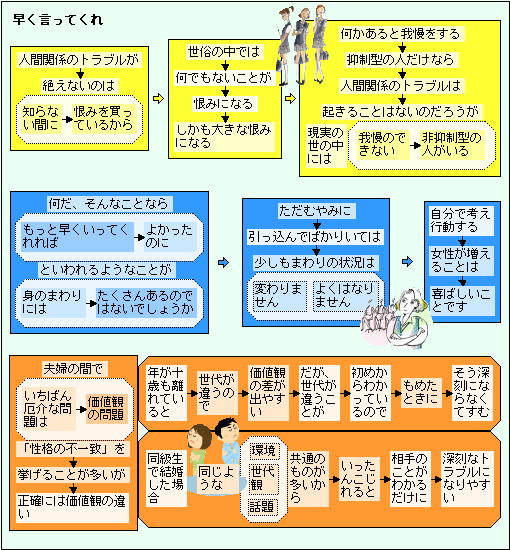

他人と接する時のストレス!

尾道 日比崎中学校の裏山に「石仏群」

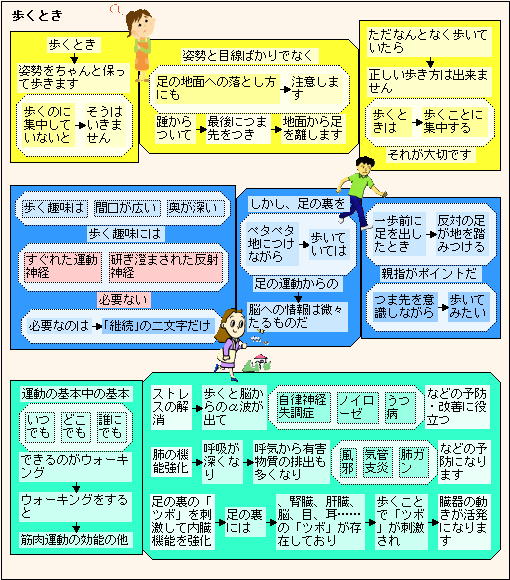

歩くときは姿勢をちゃんと保つ!

「歩き方」については、多くの人はそれほど意識していません。しかし、目的に応じた正しい歩き方、というものは知られていません。

たとえば、卓球やテニス、野球やサッカーなど、右利きの人は、ボールを打ったり投げたりするとき、右足・右の腰・右手・右の肩が一緒に同じ方向に動いています。

しかし、歩くときは、右足が前、左手が前(右手が後ろ)というように、手と足が逆に動いています。おそらく、手でバランスを取るようになり、このような歩き方になっているのでしょう。

昔の歩き方は、手で荷物を持ち、足の指でバランスを取っていたので、「ナンバ歩き(同じ側の手と足を動かして歩く)」が出来ていたのでしょう。確かに足の裏からの情報で、その状況に応じて足の右側や左側の筋肉に力が入っているようです。

膝の関節が人工関節になった人が、「足の指に力を入れて歩くようになると、楽になりました」と話しておられました。足の筋肉の力が、状況に応じて働くようになったのでしょう。

やはり、「ナンバ歩き」のほうが、上半身(特に腰のあたり)も使っているためか、歩幅も広がり、長く歩くことが出来るようです。なれるまで大変ですが!

座間 悪疫流行を抑えたお礼に「座間神社」

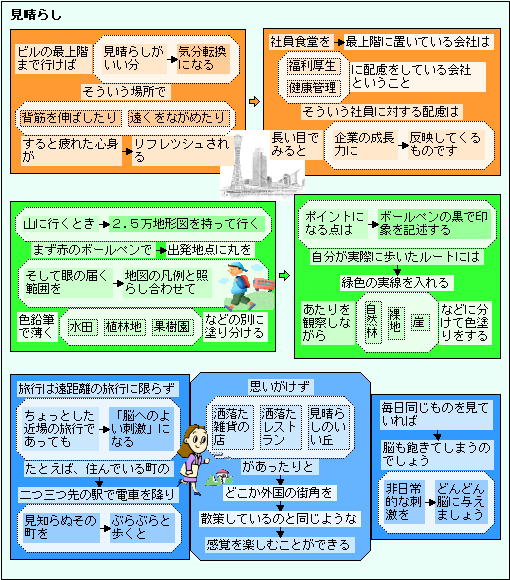

見晴らしが良いと、脳へのよい刺激!

鎌倉 一幡の母が井戸に身投げ「蛇苫止堂」

若狭局を祀る社

源頼朝が1199年に死ぬと、1202年、子の頼家が18歳の若さで将軍となった。しかし、経験と統率力に乏しかったため、御家人の信望を得られず、幕府の基礎を危うくするかに思われた。そこで頼家の母(頼朝の妻)北条政子は、将軍がすべてを決済する従来の方針を改め、有力御家人13人による合議体制を採用し、政子の父時政がその中心となって活動した。

すると、それに不満な源頼家は、比企能員(ひきのよしかず)と共に北条征伐を計画する。 北条時政は、比企能員を自宅に招いて暗殺、比企ヶ谷の比企一族は、北条義時らに攻められ滅ぼされた。また、源頼家を伊豆の修善寺に幽閉した。

蛇苦止明神は妙本寺(みょうほんじ)の守護神となっています。

もっと早く言ってくれれば!

鎌倉 北条時頼の夫人により創建か「延命寺」

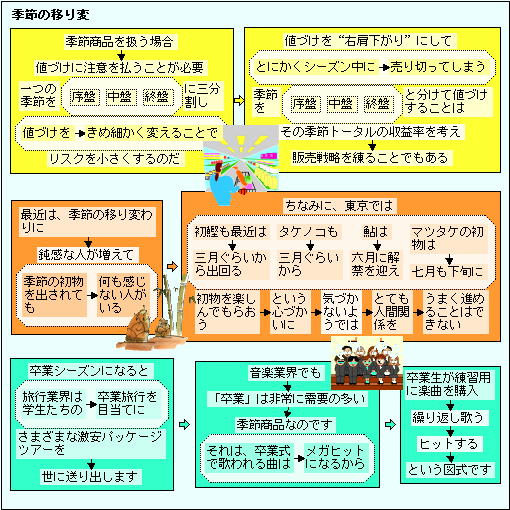

最近は、季節の移り変わりに鈍感!

尾道 江戸時代、伝書鳩と米相場 「浄土寺」

伝書鳩と米相場 広島県尾道市 浄土寺

江戸時代のことです。お米の商いをしている商人が浄土寺におまいりに行きました。

お和尚さんに奉納のお金を渡すとき「大阪の米相場が安いんで、これだけしか奉納ができないんです、申し訳ございません」と言って渡しました。

和尚さんは「どうもありがとう、でも大変ですね。ところで大阪の米相場って、そんなに上がり下がりするんですか?」と言いました。

すると「米相場はそうなんですよ、米の相場が分かれば、もっと安心して商いができるのですがね」と言いました。

すると、和尚さんは「このお寺の言い伝えに、源氏が伝書鳩を使って連絡をしていたっていう話が伝わっています。どうですか、伝書鳩を使ってみたらどうですか」といました。

すると、大阪の商人は「伝書鳩は江戸幕府が禁止してるんだよ、残念だなぁ」と言いました。

詳しく聞きますと、「大阪で伝書鳩を使った商人が捕らえられて、大きな処罰をされたそうです。そのため今は一切そんなことはしてない、無理だ!」と言いました。

すると、大阪の商人は「伝書鳩は江戸幕府が禁止してるんだよ、残念だなぁ」と言いました。………

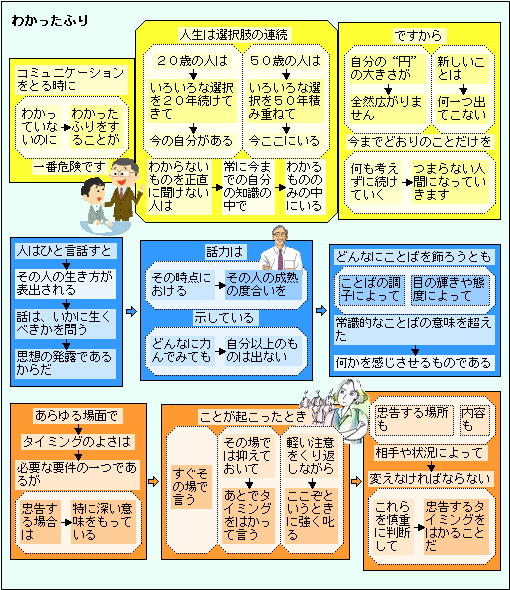

わかっていないのに、わかったふりをする!

尾道 村上水軍、その後の回漕問屋としても信仰「光明寺」

834~847年、円仁和尚の草創といわれています。元々は天台宗のお寺でしたが、鎌倉時代の末期の建武3年(1336年)2月、足利尊氏の従軍僧だった道宗雙救上人が今川貞世と共に、光明寺に足を止めたとき智海和尚を助け、自らが大願主となり光明寺を再興し、浄土宗へと改宗しました。

室町時代には村上水軍の信仰を集、1588年、豊臣秀吉の「海上鎮圧令」により武士を捨て回漕問屋へと生業を変えた後も檀家として寺を支えました。

海上鎮圧令(海賊取締令・海賊停止令)とは、1588年(天正16年)に豊臣秀吉が倭寇に対し

①豊臣氏に従い、大名となる

②豊臣政権の大名の家臣となる

③武装を放棄し、百姓になる

この3つを迫った政策です。