この仁王門は、門中にまつられている二体の仁王尊像とともに室町末期の作で、仁王尊像の躍動感と、威厳を感じます。正面に下がる大草履は、健脚を願っての奉納と伝えられています。

西國寺は天平年中、行基菩薩創建と伝えられ、真言宗醍醐派の大本山。

ある日、尾道に立ち寄られた行脚の中の行基はその夜、加茂明神の霊夢を見て、その御告げによってこの地に開山したと言い伝えられます。

「民話 西国寺の仁王さん」では、京都に有名な仏師が彫った素晴らしい仁王さんを、船で淀川を下り、京から大阪へ、そして海路尾道まで運んだと。

9月 2023のアーカイブ

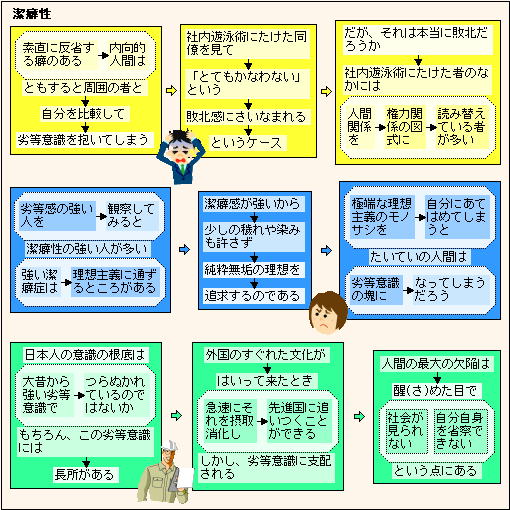

潔癖性は理想主義に通ずる!

鎌倉 塩嘗(しおなめ)地蔵を収める「光触寺」

「ダメだ」と言いそうになったら、「タメだ」と!

福山 鞆の浦 仏庭十三仏がある「地蔵院」

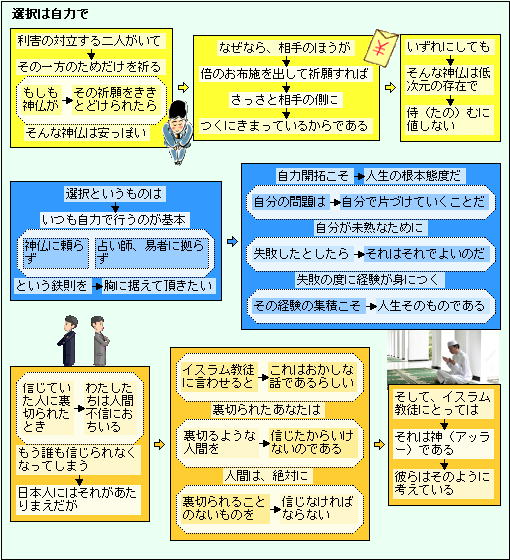

選択は、いつも自力で行うのが基本!

鎌倉 望みが絶たれた徳川忠長を供養「薬王寺」

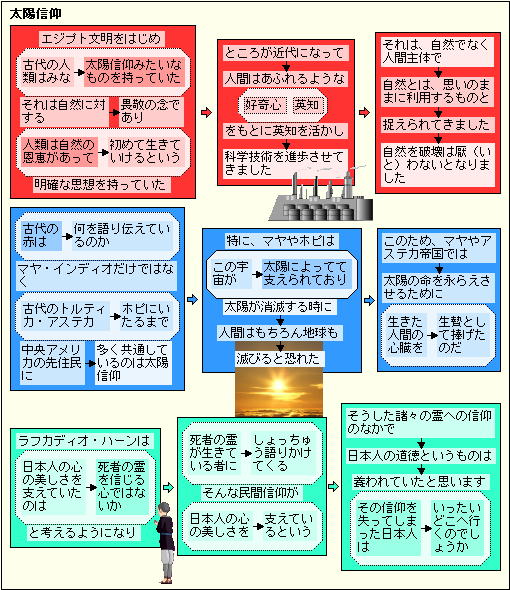

古代の人類は太陽信仰みを持っていた!

尾道 蓮花坂(れんが坂)入口 → 大山寺へ

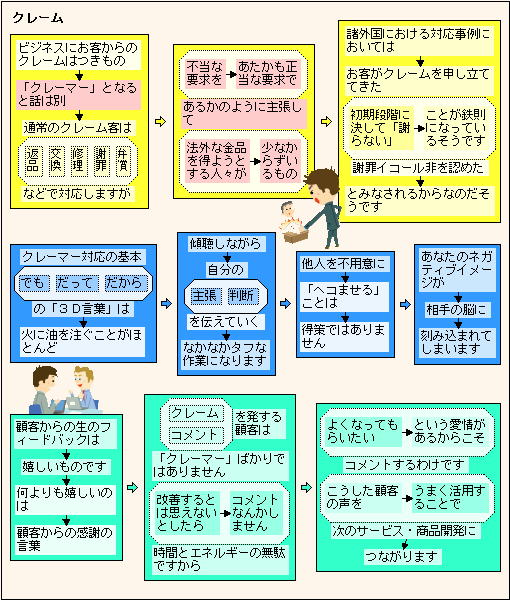

ビジネスにお客からのクレームはつきもの!

厚木 廃仏毀釈の影響が大きかった「龍鳳寺」

豊臣秀吉が太閤検地を始めると、天正十九年(1591)には七石の御朱印を賜り、寺領として明治に至るまで隆昌を極めました。しかし明治初年に廃仏毀釈令が発せられると一戸残らず離壇、堂はすべてなくなり、庫裡は小学校として売られました。

(明治維新の廃仏毀釈令は、寺院から撞鐘、半鐘、鰐口などを提出させ大砲の材料とした一面もあったのでしょう。)

明治二十四年になると、第二十五代護三和尚は寺門の復興に努め、丈六(5.28m)の誕生仏を自ら彫刻し、大正年間に完成させました。そのため第二十六代大徹義雄和尚(昭和初期)にかけては、桜花燗漫四月の花まつりに老若男女が訪れ賑わいました。

「破壊された石仏」たち

地蔵菩薩などで、首が欠けたり顔や腕が削られたりした傷ましい石仏を見ます。それらは自然の劣化によって起きたものではなく、明らかに人為的な破壊行為によるものです。 このような石仏に対する破壊行為が起こった背景には、明治維新後に新政府が公市した「神仏判然令」とそれによって影響を受けた「廃仏毀釈」と呼ばれた仏教の排斥運動がありました。 この六地蔵のうち四体は顔の部分が壊されています。厚木地区ではこのほかにも壊された石仏が各地にあります。